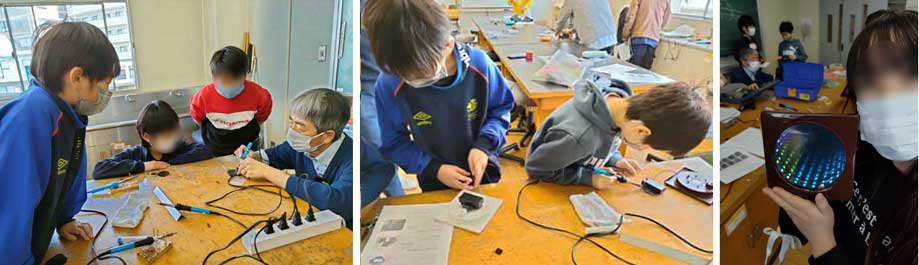

●1/18 第11回ラボ 卒業製作・修了製作(1)「電子楽器テルミンをつくろう」

今回から卒業・修了製作のラボの始まり。今日は電子楽器製作の前準備として、純音、楽音と音階、音声等の様々な音を耳だけでなく、スマホやPCのソフトウェアの力を借りて「目で見る」実験をしました。続いてテルミンの製作へ。半田付けが上手になった子供達を先頭に、みんなで賑やかに電子工作が始まりました。

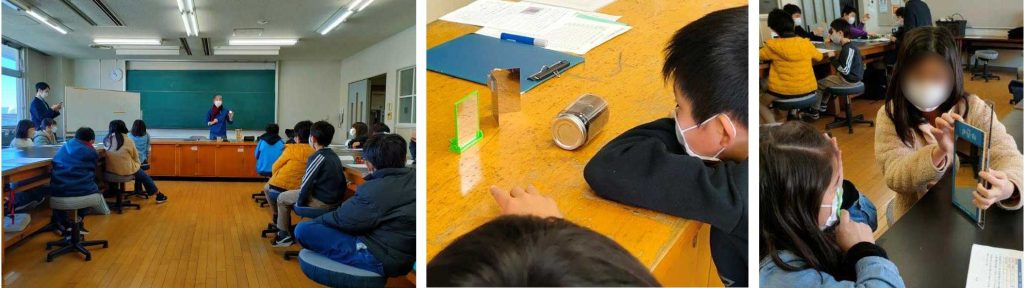

●12/20 第10回ラボ「ギア(歯車)の優れ技を知ろう!」

どんなところで歯車が使われているかを例に挙げて、大小の歯車を組み合わせることで「回転力」と「回転速度」を自在に操る優れ技を学びました。段ボールを使って歯車を制作し、回転数が変わる様子を観測しました。難易度の高い工作・実験でしたが最後までやり切りました!

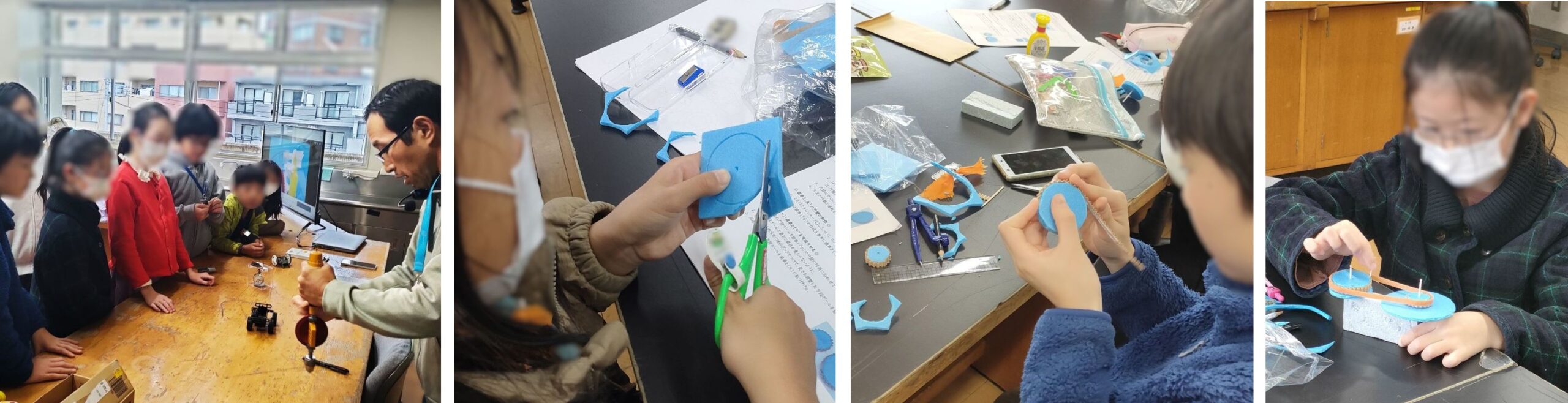

●11/16 第9回ラボ「浮き輪を作り絵を描こう」

平面の図形は4色、トーラス上の図形は7色で塗り分けできることを実際の例で示しました。平面図形を色鉛筆で塗り分け、トーラスについては、紙粘土で作ったドーナツ型やポリ袋で作った浮き輪型の穴の効果により、7色での塗り分を理解してもらい楽しいラボになりました。

●11/8 秋の見学会 麻布大学「いのちの博物館」

秋の見学会は矢部駅近くの麻布大学いのちの博物館へ。親切な学生サークル「ミュゼット」さんの解説で、オオカミやアリクイ、アナコンダ、ナマケモノの体のしくみを学び、ゾウやシカの骨をさわることができました。クイズに答えて「よく知ってるね」とびっくりされることも。豆知識:オスのトナカイは角が11月に取れちゃうからサンタのトナカイはメスなんだって。

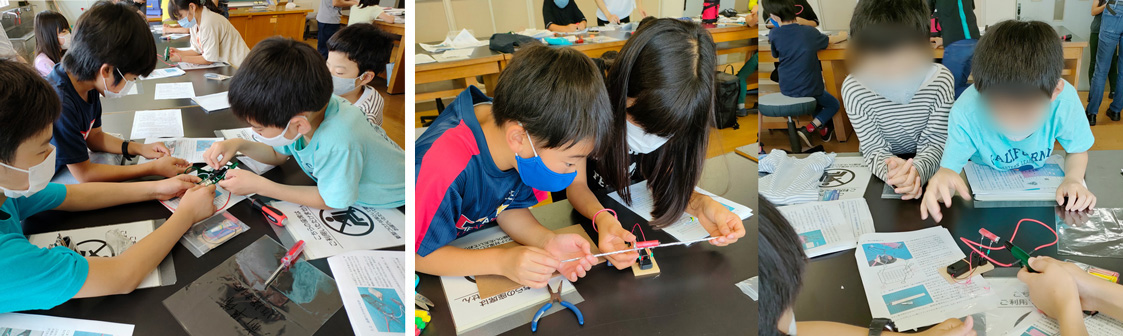

●10/26 第8回ラボ「携帯電話のご先祖さまを作ろう!」

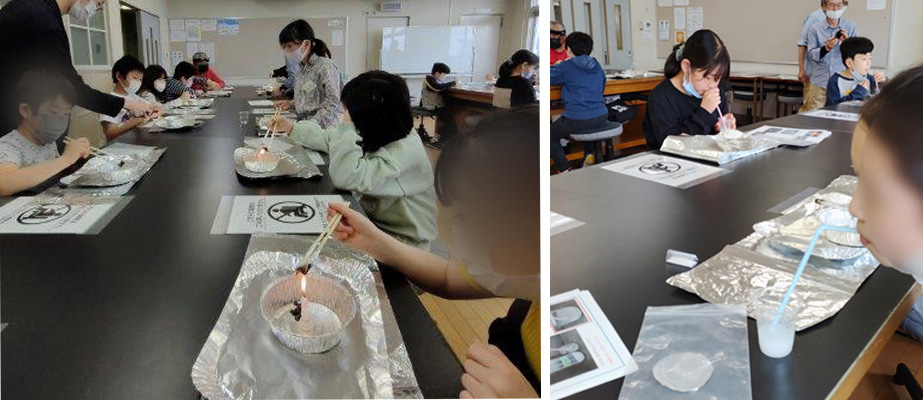

簡単な材料を使って、電波を飛ばしてキャッチしよう!最初はLED回路の作成、ハンダづけが初めての人もがんばりました。次にアルミ箔を伸ばしたアンテナと、丸めた粒でコヒーラ検波器を作りました。そして空のライターで火花を飛ばすと電波が飛んで、離れた場所のLEDが光りました。最後にモールス信号の当てっこ、今の5Gまでの歴史に触れて、電波を身近に感じることができました。

●9/13 第7回ラボ「地球のふしぎ大探検」

地球の大陸の移動・衝突と地震のふしぎを、ウェゲナーの提唱からプレートテクトニクスの確立までの科学的道のりをたどり、具体的な大陸地形の切り紙、マントル対流、小麦粉地層の衝突実験、共振実験を通して理解しました。さらに宇宙の誕生から現在の君までの歴史を勉強しました。

●8/30 第6回ラボ 「宇宙船のロボットアームを作ろう」

国際宇宙船のロボットハンドを紙コップで模倣した。ロボットハンドを科学的に検討する部分は準備不足もあり十分に出来なかった。紙コップロボットハンドがどの程度の荷重に耐えるかのテストは多くの生徒が参加し楽しく大いに盛り上がった。

●8/23 夏季見学会(TEPIA先端技術館、オリンピックミュージアム)

今年は快適なロマンスカーで昼食タイム、あっという間に表参道に到着!TEPIA先端技術館ではペアになってプログラミング、ロボットを自動操縦したあと、2階で思い思いに計算ゲームや音楽づくり、3Dモデルを楽しみました。オリンピックミュージアムでは歴史を学び、競技の体験コーナーや、e-Sportsに熱中!忙しかったけど楽しかった!

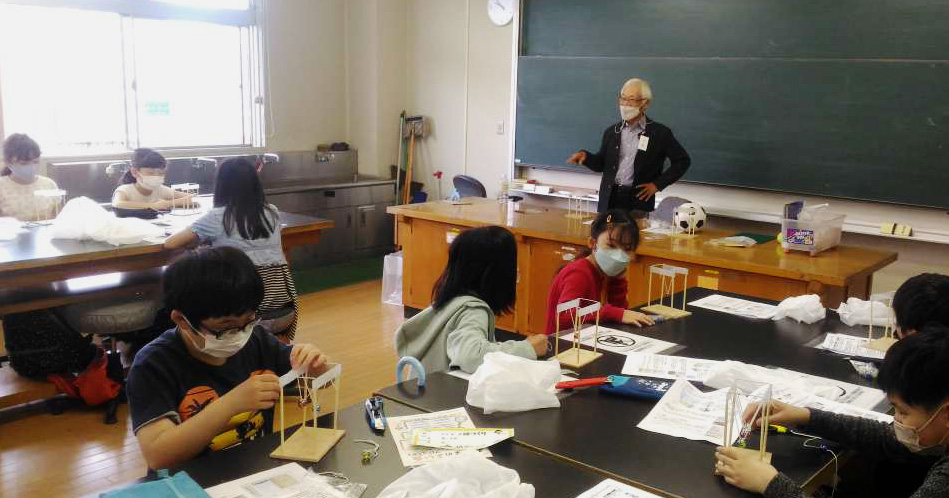

●7/12 第5回ラボ 「振り子は面白い!(ニュートンのカチカチボール製作)」

振り子を使った「ニュートンのカチカチボール(ゆりかご)」を製作して、物が動くときの振る舞い「力と運動の法則」を学習しました。2個~5個の球がお互いに衝突した時の不思議な動きを観察して、作用反作用の法則や運動量、運動エネルギーが衝突前後で保存される法則を学びました。

●6/22 ⼤野北公⺠館祭りで「おもしろ科学実験」を開催

梅雨とは名ばかりの真夏並みの週末、公民館祭りに参加しました。幼稚園~小学校低学年の子供達を中心に、百名以上の来場者!大人気のテンセグリティ・ボール、空気砲、風船ホバークラフト等の展示で、てんてこ舞いの2時間もあっと言う間、お疲れ様でした。さて、未来の部員と科学ファンの種まきが出来たかな?

●6/7 第4回ラボ 「とってもべんりな[てこ]を使いこなそう!」

身近すぎて実はよく理解していない「てこ」とその原理が様々な所で使われていることを学びました。指では抜けない釘をバールで簡単に抜いて、その便利さを体感しました。工作では、とても細かい作業のちょうちんモビールを80分間以上集中して頑張って作り上げました。お見事!

●5/17 第3回ラボ「たまご落とし」

物はなぜ落ちる?…この質問から「たまご落としラボ」はスタート。あっという間の落下運動の瞬間瞬間を言葉で表現して、「何が原因でどんな事が起きるのか」学んだ後、各チームが工夫したたまご用ビークルを製作。緊張の落下テストでは、1チームが見事に成功、次点2チームの成績でした。

●4/26 第2回ラボ「紙で長く強い橋をつくろう」

紙で50cm離れた机に橋をかけよう!1人ずつ思い思いの形をつくり、丈夫さを試しました。決勝戦では5人の橋が一番重いミニカー(140g)を見事にわたらせました。チョコのアーチ橋は2人で助け合ってつくり、最高9個の大アーチ。子どもたちの真剣な表情と、完成したときの笑顔が印象的でした。

●4/12 総会/第1回ミニラボ(道具の使い方)

2025年度の総会では、昨年度活動実績と新年度案の承認をいただきました。後半のミニラボでは四つの屋台を回って、基本的な道具の使い方を学びました。継続参加の部員はだいぶ上手になったかな。新規参加のみんなも初チャレンジ?に頑張りました。

2024年度

●3/22 最終ラボ/卒業・修了式

前回前々回のラボでは足りず、特別に追加した「補習」に半数ほどの部員が参加して、FMラジオ製作のピッチを上げました。そして迎えた最終日3月22日は、偶然にも日本でラジオ放送が始まって100年目の記念日! 苦労して完成した自分のラジオから聞こえる放送に耳を傾けてた後に、卒業式を執り行い2024年度の活動を締めくくりました。

●2/16,23 第14回、15回ラボ 「FMデジタルラジオの製作」

電波をつかった情報の送信・受信の原理を学んだ後、卒業・修了製作として、ラジオ・キットの組み立てを始めました。従来の定番AMラジオに代わり、今後のAM局停波に対応できるワイドFMラジオ(デジタル式)で、卒業式の日にFM放送を聞けるよう、みんなでにぎやかに半田付けに奮闘中です。

●1/19 第13回ラボ 「トポロメモリーとクラインの壺」

商品化されたカードゲームトポロメモリーを模したゲームを行い楽しみながら図形の(トポロジーによる)特徴を捉えることが出来ました。次にポリ袋によるクラインの壺を作り、商品のガラス製のものと同じであることを示しました。トポロメモリーとクラインの壺の関係の説明が時間不足でした。

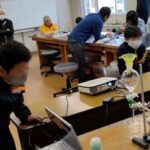

●12/21 第12回ラボ 「摩擦(まさつ)はなぜ起きる?」

身の回りにある「摩擦」について議論する中で、この世界は摩擦で成り立ち、摩擦のない世界なんてありえないということを理解しました。実験からは、押す力や部材によって摩擦力が変わることを実証し、摩擦力だけで2Lのペットボトルを持ち上げるなど、その凄さを体感しました。

●12/1 第11回ラボ 「見えない空気をかんじてみよう」

今回は、目に見えない空気の存在と、そのふるまいについて盛りだくさんの観察や実験を通して学びました。思いがけず、電池切れでの実験中止やら、屋外で風でガスの炎がなびいて実験失敗、なんていうハプニングも続出でしたが楽しいラボになりました…(未完の実験は次に再挑戦するからね!)

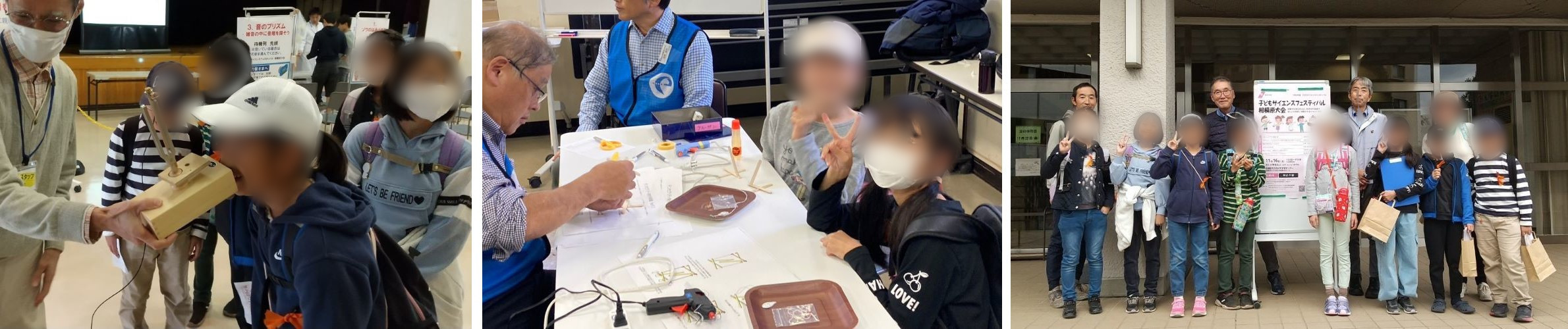

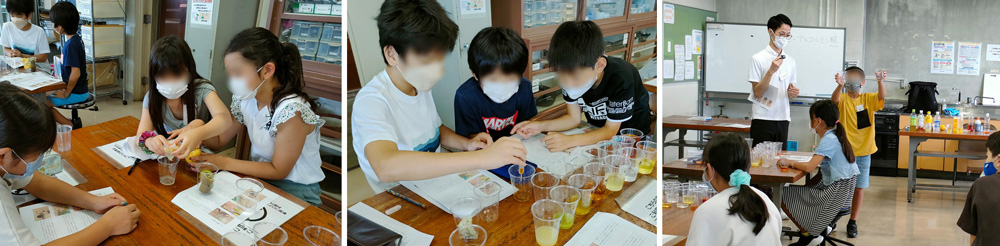

●11/16 秋季見学会

秋の見学会は、おとなりの矢部にある青少年学習センターで開かれたサイエンスフェスティバルに参加して、ゆっくりと色々な実験や工作を楽しんできました。さらに地元の街中を歩いての行程も、村富神社での昼食タイムも楽しく過ごして、子供達の学年を越えた交流の機会にもなりました。

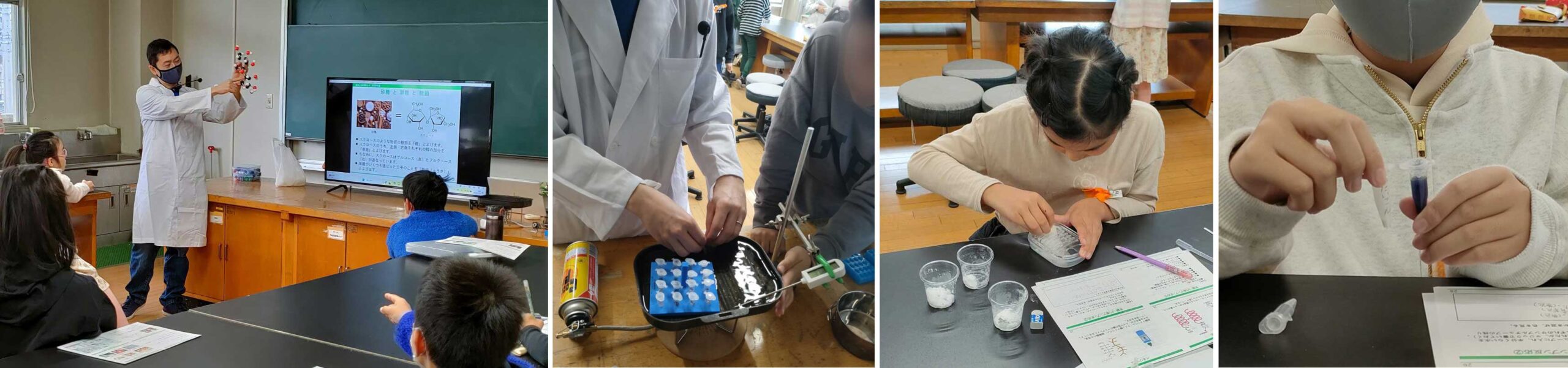

●11/10 第10回ラボ 「 炭水化物 ~カメとムカデみたいな形の分子~」

炭水化物を形作る分子が、カメやムカデみたいな形であることを学びました。ヨウ素デンプン反応に大根おろし液がどんな影響を及ぼすか、実験しました。炭水化物の形やつながり方によってデンプンと紙が区別されたり、血液型が決まったりするのは面白いですね。

●10/5 第9回ラボ 「 発電のしくみ」

電線をたくさん巻いたストローを使ってLEDを光らせ、磁石の動きで電気が作れることを実感しました。電磁石の性質を調べ、ハブダイナモで発電を体験し、エネルギー変換の仕組みについて学びました。磁石を増やすとLEDが明るくなるって、気づいたキミはすごい!

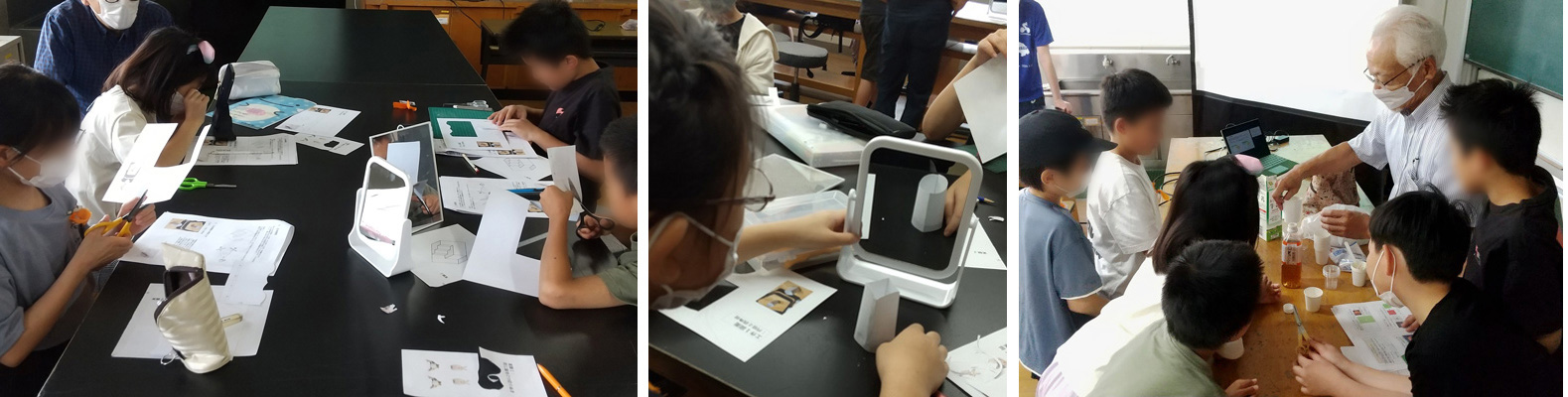

●9/8 第8回ラボ 「ミクロな世界をのぞく(スマ-ト顕微鏡の製作)」

顕微鏡の原理を学び、小型レンズと厚紙台紙から、くらぶオリジナルな簡易顕微鏡(60倍)を製作しました。食塩の結晶や玉葱の内皮をスライドガラスに乗せて染色し、細胞壁や核などを観察しました。また、スマートフォンと組み合わせて高倍率の顕微鏡画像を体験しました。

●8/17 第7回ラボ「イネ科の植物を採取し草相撲をたのしもう」

鹿沼公園でイネ科雑草を中心に植物の採集を行い、採集した植物のスケッチや、オヒシバの草相撲を楽しみました。見た目による身近な植物の分類や進化の過程、昔ながらの遊びについて理解を深めました。オヒシバの草相撲ではトーナメント戦を実施し、オリンピックさながらの盛り上がりを見せました。

●8/11 夏休み見学会 「神奈川県立青少年センターと横浜みなと博物館」

酷暑の中でしたが「科学の祭典」体験イベントと「横浜みなと博物館+帆船日本丸」を見学しました。イベントでは、好奇心を掻き立てる21種のブースを巡り、様々な工作・実験を楽しみ、後半は博物館の展示物・ゲームを目一杯堪能し、最後は日本丸船内を大急ぎで見学、盛りだくさんの一日でした。

●7/27 第6回ラボ「電卓で遊ぼう」

コンピュータ誕生から80年あまり。自動運転、量子コンピュータ、人工知能…進化が加速中です。ラボでは、まずコンピュータの歴史と基本的な計算の仕組みを学び、実験編では身近な電卓を題材に、数や計算の不思議でおもしろい色々なトピックスや謎解きを(頭をひねりつつ)楽しみました。

●7/13 第5回ラボ「電気の世界のばねと一方通行」

コイル(インダクタ)とLED(ダイオード)の性質について学びました。コイルに電気を流すと磁場ができて方位磁石が動くこと、LEDは電気を一方通行で流すこと、コイル(インダクタ)とLEDを組合せるとばねのように電気が反発する(逆起電力が生じる)様子を観察しました。

●6/23 第43回おおのきた公民館まつり

公民館まつりに参加しました。準備したテンセグリティのお土産は完売御礼で、4つのミニ実験テーブルで子供達が興味深そうに様々な実験を体験しました。低学年のお友達が目立ちましたが、難しい作業にも挑戦してくれました。高学年のくらぶ員がサポートしてくれて助かりました^^

●6/9 第4回ラボ「ばねのしくみ・ちからとの関係」

機械要素の一つである「ばね」を取り上げ、その特性のひとつである「ばねの復元力」を学びました。輪ゴムを使ってばねの強さ・のびを疑似体験し、ばねばかりをつくって力と伸びが一定の割合で生じること「フックの法則」を実証しました。頑張って難しい課題をクリアしました!

●5/25 第3回ラボ「不思議で面白い錯覚の世界」

物の見え方は目と脳の共同作業で、経験した学習効果によることを知り、いろいろな錯視(目の錯覚)を学びました。模型を工作して、四角柱が鏡では円柱に見えたり、階段の上下が逆転するなど、不思議な立体錯視の世界をのぞきました。また、味覚の錯覚も実験で体験しました。

●4/27 第2回ラボ「テンセグリティの不思議」

テンセグリティという考え方を学び、空中に浮かんでいるような不思議なテーブルと、つぶしてももとに戻るボールを作りました。糸をバランスよく結ぶのが難しかったけれど、助け合って無事完成、みんなハイテンションになりました!

●4/13 総会、第1回ミニラボ「工具の使い方」

2024年度の始まりとなる総会が開催され、出席された保護者の皆さんから、昨年度活動実績と新年度計画を承認して頂きました。続くミニラボ(初回ラボ)では、例年同様に四つの屋台で工具の使い方の練習!でしたが針金が曲げられない新入部員が続出…自分の手を動かして、身近な科学の謎を楽しく探っていきましょう。

2023年度

●3/16 卒業式

生徒達に1年間のくらぶ活動を振り返って、アンケートに答えてもらってから、卒業式を行いました。コロナ禍の影響も薄れて、今年度は動画で思い出されるユニークなラボの学習ができ、4人の卒業生を送り出すことができました。当くらぶならではの知識や工作を学んで、次のステップに挑戦を期待します。

●3/16 惑星と衛星

●2/23 卒業・修了製作「猫じゃらしロボットの製作」Ⅱ

前回ラボに引き続きロボットを完成して動かしてみて、どうして振動モータで前進するのか探る予定でした。でも組立にかかった時間と、ロボット試運転とライントレースで盛り上がって時間切れでしたね。ぜひ家でテキストを家族と一緒に読み直してから、対戦ゲームをやって運動の法則を体感してみましょう。

●2/10 卒業・修了製作「猫じゃらしロボットの製作」Ⅰ

今年の卒業・修了製作は、「運動」について体験的に学ぶ事をテーマに、野に生えている「ネコじゃらし」からヒントをもらった、不思議なロボットをつくります。ニュートンの3つの法則と摩擦を習った後に開始したロボットの製作(前半部)ではみんな予想外の大苦戦…

●1/27 空気砲の原理:渦(うず)を学ぼう

流体の運動、「渦(うず)」について話し合いの中でそのイメージを持ち、応用として「空気砲を使った渦輪(うずわ)」を実体験し「なぜ渦輪が遠くまで飛ぶか」の物理現象を学びました。難解な説明にしっかりついてきた子供達のおかげで活気あるラボになりました。

●11/26 水と油 ~仲が良いのか悪いのか~

三大栄養素の一つである脂質をテーマとし、水と油が混ざらないこととその理由、混ぜる・溶かすには洗剤・エタノールなどが必要なことを学びました。実験ではスターラー(攪拌器)を工作し、実際に水と油をかき混ぜたり、洗剤・エタノールを混ぜたり、ターメリックの色が水から油へと移動する様子を観察しました。

●11/18 秋季見学会(相模原市博物館、JAXA相模原)

爽やかな秋晴れの日、相模原市立博物館とJAXA相模原の見学へ。博物館では縄文時代の土器や地域の歴史を学び、黒電話や紙相撲に触れて昭和にタイムトラベル。JAXAではくらぶ指導員河本氏から人工衛星の話を聞き、月面探検の実験場も見学できました。1月には探査船SLIMが月に到着するのが楽しみです。

●10/21 スライディングパズルを楽しもう

並び方を辞書の文字の並びを例えに表と樹系図により説明した。実際に3パズルと5パズルを作りピースのスライドによって可能な並び方は偶数回の入れ替えによる並び方が可能であることを確かめた。

●10/14 レーザー光の不思議

レーザーの原理と応用について、光の波と粒子の性質から学び、動画等でレーザーの産業的利用を知りました。自作の安全なクラス1レーザーを用いて、スリットや光ディスクからの回折光の観察測定やモールス信号の光伝送をグループ実験して、レーザー光の特性を体験しました。

●9/30 飛行のしくみ

飛行機が空中に浮かぶ仕組みに関し、その浮かす力(揚力)発生のメカニズムを幾つかの簡単な実験を通して学びました。そして飛行機の翼面を流れる空気が迎え角によってどう変化するかも観察しました。

●9/9 身近な放射線を見てみよう

目に見えない放射線を見ることができる、霧箱を作りました。アルコールをドライアイスで冷やすと、霧の中に白い線があらわれます。太い線はα線、細い線はβ線。風船で集めた空気中のホコリからも出ていました。3.11 以降に生まれた子どもたち。身近な放射線を知り、トリチウムのことも学びました。

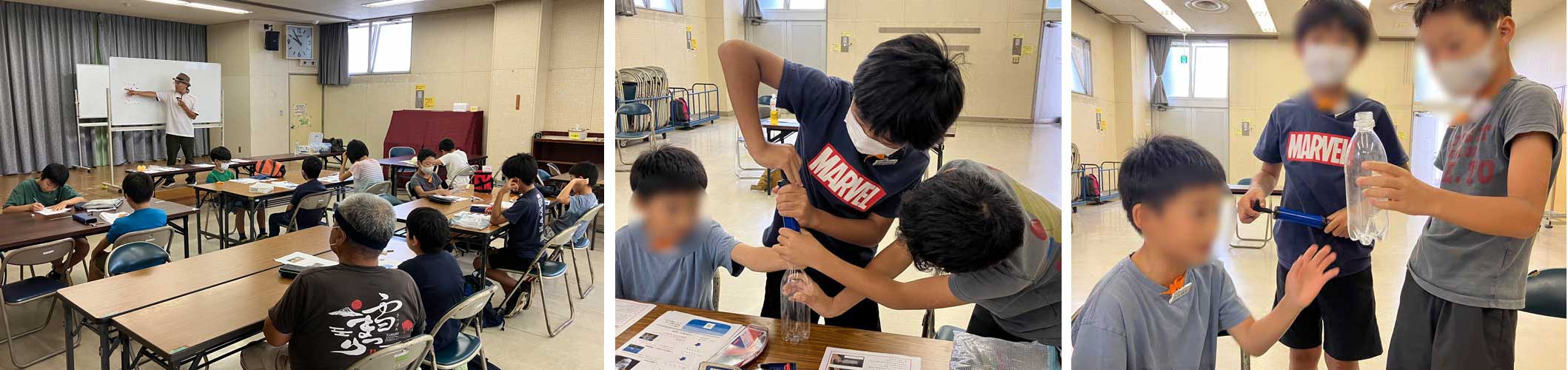

●8/26 雲を作ってみよう

雲ができる仕組みを学習した上で、実際にペットボトルの中に雲をつくって観察しました。

●8/19 夏休み見学会

夏休み後半の一日、部員14名が参加して「三菱重工みなとみらい技術館」と「横浜みなと博物館+帆船日本丸」を見学しました。陸・海・空から遥か宇宙まで、様々な工業製品の模型と実物、画像やゲームに夢中になった後は、タワーから港を眺めながらの昼食休憩。午後は、博物館の豊富な展示物と、歴史が刻まれた日本丸の船内をくまなく探検して、盛沢山の見学会を終えました。

●7/22 面白いデジタル計算機の素

デジタル計算機がどのように動作しているのかを理解するために、私たちの普段の数の数え方である10進数と、デジタル計算機での数え方である2進数を学習した。また、論理回路の記号、動作、作り方を学んだ。

●7/8 電気の速さとその遅らせ方

電気の速さ(光と同じ秒速30万km)を、他の様々な速いものと比較しながら体感するとともに、1秒あたり地球7周半分もの電気の伝わり方を遅らせる方法として、コンデンサを使った回路をはんだ付けで作り実際に実験しました。このときの電気の伝わり方(過渡現象)を、電圧変化のグラフとして目で見える形に表現する事が出来ました。

●6/18 風船ホバークラフトとロケット

風船の空気圧によりホバークラフトを浮かせ、さらに水平方向にも進めることができました。そして風船内の圧力を測るデモ実験をしました。

●6/4 水面と壁歩きの忍法(アメンボとヤモリ)

アメンボとヤモリの忍法を解き明かして、分子間力を利用していることを学びました。水の表面張力を1円玉で実験し、針金でアメンボを作って水面に浮かせました。次に、ファンデルワールス力を身近なガラス、ラップやプラ板、トランプ、本で体験しました。また、原子と分子について簡単に触れました。

●5/20 割れない卵落としコンクール

卵を7mの高さから落としても卵が割れないという卵落としコンクールを実施しました。自動車の衝突安全装置を参考に、卵を保護するアイディアを活発に出し合い、製作しました。結果は、8組中3組が、7mから落としても卵の殻が割れないという目標を達成しました。

●4/23 植物から色を取り出そう

アジサイの花の色が変わる仕組みについて学び、その仕組みを使って実験しました。実験では、アジサイと同じ色素をもつ紫キャベツの抽出液を用いて、様々な液体の酸性・中性・アルカリ性を調べたり、ペーパーフィルターで作った花に色を付けたりしました。

●4/1 総会

青空に恵まれ、あたりの桜も満開の土曜、新年度最初の活動として総会とミニラボが行われました。春休みの最中という事でやや空席もありましたが、旧年度の実績と決算報告、及び新年度の計画案について了承をいただきました。新しい部員、そして新しい指導員も加わった、これから一年間のラボが楽しみです。

●4/1 ミニラボ 「道具の使い方」

ラボで使用する基本的な工具の安全な使い方を出席部員全員が学びました。①ねじ回し、②カッター、③半田付け、④テスターの体験コーナを設け、部員が4グループに分かれて各コーナを巡って、工具の使い方を実習しました。今後のラボでも工具の正しい、安全な使い方を徹底して行きます。

2022年度

●3/18「50代から始める地域活動マッチング相談会」に出展

●3/18 卒業式・修了式

新型コロナウィルスに振り回された3年間でしたが、4人の卒業生を送ることができました。

おもしろ科学くらぶでの体験が、これからの、苦労しても楽しいという何かを見つけるのに役立つことを願っています。

●3/18 空気を読む

空気の役割を理解するために、真空チャンバーに鈴、風船、マシュマロ、扇風機を入れて空気を抜くとどうなるかの体験実験を行いました。さらに生徒が吸引力を真空計で測って、人間の吸引力は大人も子供も変わらないことを確認しました。

●2/25 ルービックキューブ腕試し検定

昨年8月の特別ラボ「必ず解けるルービックキューブ」の練習成果を示すべく、6面合せに4名がチャレンジしました。最速は驚きの54秒でした。全員が6面合せを成功させ、3月の修了日に認定証を受け取ります。動画は次のURL先です。https://youtu.be/isJU2XYFHW4

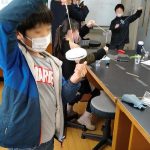

●2/25 卒業・修了製作「かがみの不思議」無限ミラー編その2

3回シリーズ最終日は、無限ミラーをいろいろな色に光らせてくれる小型コンピュータの基板製作です。昨年4月以来の「半田付け」も頑張って、多くのミラーが完成。好きなプログラムを入れて光り出しました(残り数点も点検中)。「かがみの孤城」の入り口みたいなふしぎな鏡が出来ました…

●2/5 卒業・修了製作「かがみの不思議」無限ミラー編その1

今回は、卒業・修了作品である「無限ミラー」の予備知識として、かがみ関連の2つのトピックスの実験をした後に、製作編がスタートしました。DAISOの時計を分解・改造して、ハーフミラー作成、樹脂ミラーとLEDテープの貼り付けにみんな奮闘しました。次回は、半田付けで回路をつくります。

●1/28 卒業・修了製作「かがみの不思議」かがみの実験編

今年度の卒業・修了製作は、実験と製作の二本立てです。初回(3回シリーズ)は、普段何気なく使っているかがみについて、いろいろな視点からその正体を探った後に、みんなの直観をひっくり返す実験を行いました。

●12/10 ”LEDチカチカ”を作ろう

LEDチカチカ”と名付けた、LEDが点滅する電子機器を製作しました。”555”というICと抵抗やコンデンサー、LEDという部品を用いました。これらの部品の説明となぜ点滅するかの説明を行い。値の違う抵抗やコンデンサーを用いることにより、点滅のスピードを変えられる事を実験しました。

●11/27 タンパク質・DNA・RNA

テーマに関連する最近のトピック(新型コロナウィルス・mRNAワクチン・PCR検査など)について学び、それに関連してブンブンゴマを利用した遠心分離機を自作して自分のDNAの抽出実験を行いました。うまくできた人はサンプルチューブの中に糸状のDNA(集合体)が出現しました。

●11/6 虹と D V D 分 光器

CD,DVD等を観察したのち、 DVDを回折格子に使い分光器を作りました。またプリズムによる太陽光スペクトルを説明し、虹を雨粒のプリズム効果で出来ることを説明しました。

●10/22 JAXA相模原特別公開見学会

コロナの影響で久しぶりとなった、JAXA相模原キャンパスのリアルの特別公開に参加しました。例年の開催とは違いや制約もあり、参加準備も十二分とは言えませんでしたが、日本中に知られた地元の宇宙研究所の雰囲気と様々な展示やイベントにふれることができました。

●10/9 天体望遠鏡を作ろう

レンズの仕組みを光の屈折原理と実験から学び、レンズでランプの像を結像する実験をしました。さらに老眼鏡のレンズと厚紙を用いて天体望遠鏡を工作し、遠方の拡大像が見えることを確認しました。

●9/25 塩の働き

塩には「食べる塩」と「食べない塩」の働きがある事を勉強し、実験で食塩水を電気分解して塩素が発生する子供も確認しました。

●9/3 ポンポン船の科学

ポンポン船の動く仕組みを学ぶため、①水の有無によるアルミ缶内の空気の膨張の比較、②圧力を下げたときに水はどれだけ高く上がるか? の実験を行いました。そして実際に回るポンポン船を作り、コップの中で運転しました。回らなかった人もいましたが、続けてチャレンジしましょう。

●8/27ルービックキューブの攻略

YouTuberとして活躍中の高橋先生を招いて、特別ラボ「ルービックキューブの攻略法」を行いました。手順に従って各ステップを1つづつ攻略していきましたが、質問が多く、加えて、いろいろなタイプのキューブに目移りするなど、横道に逸れることもあり、最後は時間足らずとなりました。出来なかったところは、YouTubeの動画及び次回ラボで復習することとしました。

●8/21 果物と野菜(食べ物の科学)

人が野菜と果物を食べなくてはいけない理由を、それらに含まれる栄養素に着目して学習しました。 実験では、ヨウ素液を用いた酸化還元滴定により、色々な果物や飲み物に含まれるビタミンCの量を調べ、ビタミンCの働きについて理解を深めました。

●7/17 自転車はなぜ曲がる?

自転車や自動車で目的地に着くためには、走ったり止まったり曲がったりしなくてはいけません。今回は自転車がどのようにして曲がるのかを実験して確かめてみました。

●7/2 電池の寿命(電気エネルギー)

身近な生活の中でたくさん使われている電池に関し、寿命や性能に関わるイオンの動きやすさについて学びました。また、温度を変えたアルカリ乾電池の電圧を実際に測り、イオンの動きやすさと電圧の関係について考えました。なお今回の実験では電気工作のテクニックとして、導線の被覆剥きを実地体験しました。

●6/25 北公民館まつりに参加し、当くらぶの実演展示を行いました。子供も大人も楽しめる3つの実験テーマの屋台を用意しました。①空気と真空(見えない空気を感じてみよう)、②振り子であそぼう、③重心であそぼう。

●6/19 電波を捕まえよう

「現代の魔法のつえ」になった電波のドラマチックな発見の歴史や不思議な正体、光と電波の秘密の関係まで、身近な電波発生の実験や火花式送信機・コヒーラ式受信機の製作を通して学びました。いろいろな工作が盛沢山でしたが、みんなで協力して作業しました。

●6/5 8面サイコロとグラフで遊ぼう

展開図から正8面体サイコロを楽しみながら作り、さらに正20面体を作りました。 正多面体を理解する目的で、3角形の内角の和が180度であることを確かめました。

●5/14 ニュートンのゆりかご

ニュートンのゆりかごを製作しながら、力と運動のしくみを学んだ。ニュートンの運動3法則と衝突現象での運動量保存則をビー玉振り子同士の跳ね返りを観察して学習した。

●4/24 人間が生きるしくみ

食べ物を食べる事や呼吸をする事は科学的にみるとどういう事になるのかを学習した。また、ロウソクが燃える現象や植物が生きる事について関連付けて学習した。

●4/10 総会と第1回ラボ「工具の使い方」

令和4年度総会が全員20名中、18名の出席を得て開催しました。総会では下記議案が承認されました。①令和3年度収支報告、②令和4年度実施計画、③令和4年度予算、④在庫管理

続いて開催された第1回ラボで、「工具の使い方」をテーマに、①カッターの使い方、②ドライバーの使い方、③テスターの使い方、④はんだ付けの仕方について、説明を受け、実際の練習を行った。

2021年度

●3/21 発表会と卒業式

卒業式の日の前半の時間でデジタル時計のラボのまとめとして、時間を測る原理の説明、時刻設定のやり方、それと並行して作業途中の時計の仕上げを行いました。16台の時計がそろって動き出しました(残り2台ももう少し)。皆さんのそばで、大切な一瞬一瞬を刻み続けてくれるでしょう。

続く卒業式では、6年生一人一人におもしろ科学くらぶの修了証と、これまでの活動からのコラージュ写真、そして全員の集合写真を贈りました。卒業生と退任する指導員からのメッセージも花を添えました。代表からの贈る言葉のように、これからも科学や技術についての興味や学びを大事にしていきましょう。

●2/20 デジタル時計の製作Ⅱ

第一回ラボに続き、組み立てと動作テストを行いました。がんばったかいがあって、今回で多くの子供達の時計がうごきだしました。まだ不思議な数字が出てくる時計もありますが、もうじき完成です。

●2/12 デジタル時計の製作Ⅰ

2021年度の締めくくりに、コンピュータの基本的なしくみを学んで、その実例としてくらぶオリジナルのデジタル時計の製作を始めました。初回はおよそ50%完成を目指して、半田付けをがんばりました。

●1/29 確率はおもしろい

確率現象を実際にサイコロ、3色カラーボールのくじ、トランプゲームで体験した。試行の数を増やすことにより確率が理論値に近づくことや、期待値を計算して生活に生かすことを学んだ。

●1/23 滑車の実験

滑車の実験装置の組立と実験を行うことにより、滑車の仕組みと、滑車の個数には拘らず「仕事量=力×移動距離=一定」が成り立つことを学んだ。

●12/18 見えない空気をかんじてみよう

「深い大気の海の底に住む私たち」をキーワードに、身近な空気を題材にした様々な実験をおこなって、気体のふるまいや真空について体感的に学びました。

最後の???となった実験は、来年のラボの空き時間にリベンジします。

●11/23 アルコールて何だろう

今回のラボは、2020年7月に実施した自宅用学習テ-マの実験編です。

アルコ-ルと水、及びアルコ-ルと油の分子構造の相違点を学んだ。

また、アルコ-ルの水及び油への溶解性、アルコ-ルの蛋白質変性作用、及びアルコ-ルの還元作用などを観察した。

●11/14 使い捨てカイロのしくみを調べてみよう

使い捨てカイロの主成分が鉄粉である事を確認し、鉄粉と酸素が結びつくと熱が発生する事を実験で確かめました。

●10/30 ファラデー単極モーターを作ろう

ネオジム磁石を用いた方位磁針の実験による磁石の性質と、回転磁石の実験を行いました。またファラデーが磁力線の考えから電磁気学の基礎を築いたことを説明した。

●10/9 重心とヤジロべー

物の重心の求め方を三角形を例にとり学ぶとともに、傾けると倒れる空き缶が、水を入れると傾けても立つことを観察した。また、ヤジロベーの原理としてモーメントについて学び、重心と支点の位置関係の大切さを学び観察した。

●7/10 光通信(2)

デジタル信号の勉強をした後、前回工作したLED点灯キーに光ファイバーをつなげてスマホで受信して、お互いにモールス信号を打っての光ファイバー通信を実験した。またRGB3色のLED光源別のファイバーを1本に束ねて通信する波長多重通信の原理も実験。最後に使用した光ファイバーを切って束ね、各自が家庭でモールス信号を打てるLED点灯の光ツリーを製作した。

●6/12 光通信(1)

通信の歴史を勉強し、光の反射、屈折、全反射を実験して光ファイバーの原理を知った。次に、LED点灯キーを工作して光ファイバーに光が伝わることを確認した。

●5/15 スチールウールを燃やしてみよう

ものが燃える原理を理解して、スチールウールが燃える事を実験した。

●4/24 2021年度総会と第1回ラボが会員保護者全員の出席をえて開催され、

総会では前年度の会計報告、今年度計画案が承認されました。

続いて第1回ラボ「青空と夕焼け」が実施されました。

2020年度

●10/18 (前半)保護者説明会

(後半)数で遊ぼう

円に内接及び外接する6角形を作図し計測するなどして、円周率を求めた。

●11/21 エジソン電球をつくろう

フィラメントの長さと電気抵抗の関係を学び、通電による発光を観察した。

●12/13 ミクロな世界を覗く(スマ-ト顕微鏡の製作)

小型レンズと厚紙台紙から、くらぶオリジナルな簡易顕微鏡を製作し、食塩の結晶や玉葱の細胞などを観察した。また、スマートフォンと組み合わせて高倍率の画像を体験した。

●4/3 (卒業製作)(修了製作)スピ-カ-の製作

音とは何かを調べるため、いろいろな音に加えて振動の波形と周波数をPCソフトで表示して比較観察した。それをもとに、音を生み出すおおもととなる振動をおこす装置である、スピーカーの原理を説明して実物の製作に移った。第一日目には単三電池を巻芯にしたボイスコイルを作った。

●4/11 (卒業製作)(修了製作)スピ-カ-の製作

CDの円盤をスピーカーの振動板につかうために、中心の穴に前回作成したボイスコイルを固定した。その円盤を音源とするラジオに取り付けたダンパーに接着剤で固定して、振動できる構造にした。最後にボイスコイルの中心部にマグネットを置いて、ムービングコイル型のマグネティックスピーカーを完成させ、ラジオで受信したFM放送の電気信号で振動をつくり、実際に音が聞こえることを確認した。

2019年度

●4/13 総会(前半) (後半)ベンハムのコマ 無色の図柄が描かれたコマを回転させると色模様が見られた。目の錯覚を体験。

●4/20 卵落とし

約7mの高所から落下しても生卵が壊れないような装置を工夫して作成した。

●5/11 (毛細管現象で動く)水飲み鳥

2枚のガラス板で挟まれた隙間への水の上昇を計測し、間隔が狭くなるほど水が高く上昇することを体験した。また、ティッシュペーパーを用いて毛細管現象で動く水飲み鳥を作成した。

●6/1 重合とプラスチック (キ-ホルダ-作成)

瞬間接着剤がどのようにして固化するかを実験しながら考えた。 プラスチックのキ-ホルダ-(装飾部分)を作成して、重合反応を体験した。

●6/29 界面活性剤の働き(Ⅰ)

水にクリップを浮かべるなど、水の表面張力を観察した。また、界面活性剤を僅かに加えることで、表面張力が弱くなることも学んだ。

●7/13 メビウスの輪

紙テ-プで面白い体験をした。

●7/28 動く磁石の不思議な力

電気と磁気の相互作用を体験した。

●8/7 国立東京天文台三鷹キャンパス 見学会

●8/18 第1回 ボ-ノ相模大野夏祭りに浮沈子製作体験コ-ナ-、及び変わった形のシャボン玉体験コ-ナ-を出展した。

●8/31 薄層クロマトグラフィーによる有機化合物の分析

薄層クロマトグラフィーで油性マ-カ-及び日焼け止めクリ-ムに含まれている有機化合物の分析を体験した。

●9/14 界面活性剤の働き(Ⅱ) 水と油を仲良しに

石鹸・洗剤の働きを体験した。

●10/26 検流計(ガルバノメ-タ)

電磁石、磁石及びレ-ザ-反射鏡等を組み合わせて検流計を作成し、テスターを用いて校正した。

●11/2 JAXA相模原キャンパス見学会

●11/10 サポセンフェスタ出展

●11/16 電気を作る(電池のしくみ)

備長炭とアルミ箔等を用いて電気が発生する仕組みを学び、鉛を使用した2次電池も体験した。

●11/30 輪ゴムで紙飛行機を飛ばそう

輪ゴムにかかる力と輪ゴムの 伸び方を測定して学び、輪ゴムで飛ばす紙飛行機を作成した。

●12/14 熱膨張と温度計

●12/21 光の反射と万華鏡作成

●1/18 (卒業製作)(修了製作) LED点滅ライト(1)

●1/25(卒業製作)(修了製作)LED点滅ライト(2)

●2/8(卒業製作)(修了製作)LED点滅ライト(3)

●2/22(卒業製作)(修了製作)LED点滅ライト(4)

●予定されていた修了式(3/14)は中止

2018年度のテーマはロボットです。

4/7 総会(前半) (後半)紙コップのロボットアーム。

3kg持ち上げられた(ISSの本物は250kg)

4/21 リニアモーター作製

2本の平行な銅パイプの上をころがる銅パイプの方向は2本のパイプの間においた磁石の向きと

2本のパイプに流す電流の向きによって変わる。横浜市営地下鉄ブルーラインはリニア。

5/12 コイルモーター作製

完成後、テスターであたり、コイルが静止したときショート、半回転させたときオープンならばOKだ。

コイルが回転すると反作用で電流がおさえられるが、回らないと電流が流れすぎ電池が消耗する。

6/2 水素燃料電池作製

シャープペンのしん2本を電極としてポカリスウェットにひたし、電気分解してえられる水素と酸素を使って

発電する。電極間の間隔がせまい方が効率がよい。LED、ミニブザー、ソーラーモーターが動作。

6/23 水素燃料電池の改良

ポカリスウェットに含まれている食塩が水の電気分解をはやめ、さらに硫化ナトリウムが効率を上げる。

7/7 歩行ロボットの組立

カメ、ウサギ、カブトムシ、キリン、カンガルー、ダチョウを作るが、まずカンガルーが歩き始めた。

7/28 宇宙研公開見学は台風のため中止。

8/18 きりもみによる火おこし:火きり棒にひもをまきつけ両手の往復運動を回転運動に変えて木を摩擦する。

火口から煙がでたら吹きながらイオウをぬったつけ木に火を移す。

9/15 歩行ロボットの動作観察の後ギヤボックスを作ろう。

大きな歯車と小さな歯車がかみあって回転するように組み立てたとき、大きな歯車の方が回転速度は小さく

負荷をかけたときの回転力が大きい。

9/22 薄層クロマトグラフィー:シリカゲルをぬったアルミ板にサンプルをたらし液にひたして毛細管現象で

上昇させ、上昇速度の差で成分が分かれる。青汁のサンプルでは青緑色のクロロフィルaと緑色のクロロフィルbが分かれる。

無色のアスピリンのサンプルでは上昇させた後で紫外線をあてると黒く見える。

アスピリンにNaOH水を加えたサンプルではサルチル酸に変わるため黒ではなく青くなる。

10/13 スクラッチ・アルディーノでLED点滅をプログラム。

USB接続したアルディーノ制御ボードにMOSFET、ダイオードからなる電子スイッチを付ける。

10/20 歩行ロボットをスクラッチ・アルディーノで制御

歩行ロボットの連動スイッチを停止の位置にして、電子スイッチとショートにより時間を変えながら

前進・停止の繰り返しまたは後退・停止の繰り返しをさせる。

11/3 光通信のモールス信号をスクラッチ・アルディーノで発生

アルファベット・キーを押すことによりモールス信号をプロ並みの速度で送信。

11/24 ギヤボックス(9/15の続き)

4個の歯車を組み合わせて2段の変速装置を作り回転数とトルクの関係を実感した。

12/15 (卒業実験)スクラッチ・アルディーノでAIプログラミング(1)

(修了実験) 静電気の実験

塩粒、こしょうや水滴を帯電させて動かし、スズランテープで作ったクラゲを帯電させて空中にうかばせる。

12/25(火) ロボット特区見学(産業創造センター)

1/26 (卒業実験) スクラッチ・アルディーノでAIプログラミング(2)

(修了実験) 静電気のプラス・マイナスと引力・斥力

2/2 (卒業実験) スクラッチ・アルディーノでAIプログラミング(3)

(修了実験) 静電発電機の作製

2/16 (卒業実験) スクラッチ・アルディーノでAIプログラミング(4)

(修了実験) ムーア静電モーターの作製

3/9 発表会、卒業式

AIプログラミングの例として、O Xを判定するネコ、じゃんけんをするネコ、注文をとるネコ、迷路を脱出するネコ、ネズミを捕るネコ、リンゴをかじるネコ、サッカーをするネコ、円周率を計算するネコ、が用意してある。好きなものを選んで発展させる。

2017年度のテーマは光です。

4/8 総会(前半) ぶんぶんこまでアニメ。

ねじれた糸のもどる力で円板をまわし、表とうらの絵を合体させる。

4/22 鏡の反射、多重反射。

レーザ光の反射で光の進み方を見る。2枚以上の鏡でできる像。

5/13 油でガラス棒が消える?

光が空気中から水、油、ガラスに入ったときの屈折はこの順に大きくなる。水にサトウをとかすと屈折が大きくなる。

6/10 偏光板でふしぎな箱。

2枚のヘン光板を重ねて光を見ると見えたのが、かたほうのヘン光板を回てんさせると見えなくなる。

水面で反しゃした光をヘン光板を通して見ると見えたのが、ヘン光板を回てんさせると見えなくなる。

6/24 ペットボトルでけんび鏡。直径2ミリより小さいビーズを使って約200倍。

タマネギ、ハクサイ、フキ、ギボウシなどのウス皮を観察。

7/8 塩の結晶をつくる、ペットボトルけんび鏡で4かくい結晶が見える。

湯のほうが水よりたくさんできるが粒が小さい。エタノールをたらすとはやくできる。

7/29 ソーラークッキング

くもりで1時間後40度までしか上がらなかったので中断、再開は9/2。

8/26 宇宙研公開見学。ロケット設計コンテスト5位入賞。

9/2 くもり、ソーラークッキング(続):ガスコンロを使い、67度前後の温度コントロール1時間半で温泉たまごができた。

光合成で日光写真:ハロゲンランプ、LEDランプ1時間半でデンプンができなかった。

9/23 パナソニックセンター見学。3Dシアターでは円周率の計算について学習した。

ランプ、とつレンズ、スクリーンを一列に並べ、ランプ・レンズ間の距離とレンズ・スクリーン間の距離としょう点距離との関係を実験で調べた。スクリーンにはランプのさかだち像を出す。

10/28 分光器を作ろう。暗箱に回折格子フィルムとスリットをつける。

11/11 分光器による観察:日光、白色LED、ロウソクの炎の比較。

カルシウム化合物やホウソ化合物の炎の観察。

11/25 ペーパークロマトグラフィ。水が表面張力でロ紙の中を昇り、それと共に水に溶けやすい色素ほど高く昇るので色が分離できる。

12/16 光ファイバーの基礎実験。光ファイバーを通すとレーザー光を曲げられるのは全反射をくりかえすため。

1/13 光ファイバーの応用。スプーンで作った電鍵で打ち込んだモールス信号を送信器で光に変え、受信器で受けて音に変える。

1/27 修了制作 ピンホールカメラの市販キットの組み立て。24枚どりの35mmカラーフィルム使用。

2/10 ピンホールカメラの撮影。ファインダーはないが三脚つき。屋外撮影。

2/24 現像・プリント結果の検討。

公民館の生け花、鹿沼公園の風景、人物など、すぐれた作品が投票で選ばれた。

3/10 優秀作品発表・卒業式

2016年度のテーマは地球と重力です。

4/16 総会(前半)、新聞紙を何回、折れるか。色の錯覚。

軽いものが速く落ちる、一万円札がつかめない。

4/23 精密さおばかりの製作。50gまではかれる。コイン、封とうなど。

5/14 鉄の船ハなぜ浮かぶか、アルキメデスの原理、粘土で浮かぶ船の作製。

水をつめた小びんの重さをばねばかりではかり、あふれた水の重さを上皿はかりではかる。

6/11 無重量空間を作る実験。

ペットボトルの側面の穴から吹き出す水は落下中はとまる。

6/25 正多角形作図で円周率にせまる。

糸で円周を測る。正12角形の作図。

7/9 緯度、経度の測定による地図の作成。

緯度1”は25m、経度1”は31m。大野北公民館を基点にする。

7/30 宇宙研公開見学

8/13 ペットボトルの水ロケットの打ち上げ実験—

1.自転車の空気入れで加圧、

2.発泡入浴剤を水に溶かした時に爆発的に発生する炭酸ガスの圧力をつかう。

高く飛ばすには水の量とセンのしかたが重要。

9/3 やじろべえ、重心の実験。

1.ふくざつな形の木板でも重心に穴をあければスムーズに回転する。

2.アルミ針金をM字形に曲げてやじろべえを作る。重心を下げる。

10/8 ムカデ型波発生器の製作、たて波・横波の実験。

横波のほうがたて波よりおそく伝わることをストップウォッチで測定。

10/15 太陽の影による建物の高さの測定

物の高さと影の長さの比は太陽の高さが変わらなければどんな物でも同じになる。

11/5 うず、空気砲、トルネードの実験。

空気砲のウズ輪やハイ水口のウズは回転しているからくずれにくい。

11/19 ジャイロ自転車の製作。

前輪のジャイロを回すと自転車は倒れない。

12/10 まさつ力: ページごとにかみ合わせた2冊の本をひきはなせるか、

ビン一杯につめた米や大豆に棒をさしこんでビンごとつり上げられるか。

12/24 ノジマメガソーラーパーク(麻溝公園南隣)の見学。

3年前に廃棄物最終処分場の跡地に設置。パネルのコンクリート台を連結して飛ばされないよう工夫。

17年後には公園になる?

1/14 から3/11まで

卒業制作:スクラッチプログラミングと、LED制御。

修了制作:卓上デコレーション。 コイルの中で強力磁石を往復させてLED点灯。  卒業制作から

卒業制作から

—————————————————————————————————————————

平成27年度のテーマは光と色です。

4/11 総会(前半)、ベンハムのコマ—白黒の図形を描いたコマをまわすと色がついて見える!

4/25 ブンブンこまで光の合成—色をぬった紙の円板などにヒモを通してびゅんびゅん回そう。赤、青、緑を使って黄色に見える

ようにするにはどんなぬり方をしたらいいか考えよう。

5/9 3色スポットライトで3原色—3色スポットライトを重ねて色をつくろう。また開封しないで封筒の中を見たり

水を入れたカサ袋で青空と夕焼けの色を出そう。

6/13 ペットボトルで顕微鏡—ビーズを使って100倍以上に拡大できるか?たまねぎの細胞を観察しよう。

6/27 多色ゴム粘土で分子模型—気体、液体、固体の分子構造と色、光の屈折との関係を考える。

水素、メタンの燃焼や光合成も説明できるよ。

7/11 水素の燃焼とペットボトルで作る燃料電池—充電で水が水素と酸素に分解し、放電で水にもどる。

7/25 宇宙研公開見学—デザインコンテストは昨年と同じだったが、水ロケットは本物の管制官の

カウンドダウンによる発射でおもしろかった。ポンプで4気圧に加圧する。

8/23 第12回かながわイーパーツリユースPC寄贈プログラムで

パソコン2台とラベルライター1台を寄贈されました。

8/29 ソーラークッキングでゆでたまご—放物面鏡を作ってたまごに光を集める。

雨のためクッキングは10/4、電気ポットでゆで加減の実験、寄贈PCでscratchデモ。

9/26 感熱記録紙の酸アルカリによる発色—酢(酸)、重曹(アルカリ)、エタノール(溶剤)で感熱記録紙の正体をつきとめる。

10/4 ソーラークッキングで、ゆでたまご(続)—66度で黄身、68度で白身がかたまる。

白身を黄身がかこむ黄色のゆで卵は作る時間がなかったが、新しいたまごは黄身の膜がやぶれにくい。

10/24 全反射と光ファイバーの実験—全反射をくりかえして光を曲げる。

11/14 ペーパークロマトグラフィ—水性サインペンの黒を分析、紅葉による色の変化も調べよう。

11/28 偏光、光の波の性質 — ひもを振動させてできる波もスリットを通すとスリットに合った波になる。

偏光板を用いて分光器を作る。

12/12 DNA模型 — 紙細工で3000万倍の模型を作る。なぜいのちの情報がたくわえられるのか。

12/19 麻布大いのちの博物館見学—本物の骨で鹿の足の骨格を組み立てる!

1月16日~2月

卒業制作<パソコン画面で色を作る>

1. ホームページを作るときの色の指定を応用。

2. RGBの混合による色の表現。

3. プロジェクターを用いた発表。

修了制作<模型飛行機>

1. グライダーの設計・制作の後、ゴム動力飛行機組立。

2. 飛ばしながらスチレン翼の取り付け位置とゴムの張り方を調節。

3. 多色水性マジックによる塗装。

———————————————————————————————————————

平成26年度のテーマは宇宙と地球です。

4/12 総会(前半)、空気は重い、ビンの中の空気をぬいて空気の圧力を感じよう。

4/26 地球の回転、日時計—厚紙や竹ヒゴを使って日時計を作ろう。時刻盤の傾きが大切。

5/10 ホログラムシートで分光器を作り、太陽光や人工光を分光する。

太陽、蛍光灯、赤電球、青電球、緑電球、赤色LEDなどの光をくらべてみよう。

6/14 星座と宇宙—星座盤の制作、星座は天の川以外の銀河への道しるべ

6/28 天体望遠鏡の制作と月面の山や谷の観測—レンズの性質から望遠鏡のしくみを理解する。

7/12 風船ヘリコプターと竹とんぼ—なぜ飛ぶのか考えよう。

7/26 宇宙研公開見学—ロケット・デザイン・シミュレーション コンテストがんばろう。

8/30 熱気球—空気をあたためると、どのくらい軽くなるか計算しよう。

9/27 モーター—各自、手作りする。回転コイルの電流が半回転ごとに切れているか。回転コイルと磁石が離れすぎていないか。

10/4 重力の大きさと糸の長さで振り子の周期が変る。エレベーターの中で測ったら?周期がわかれば重力加速度が計算できる。

10/19 ガスは重い(水素風船を落とし、炭酸ガスにシャボン玉を浮かす)。原子、分子がわかればガスの重さが計算できる。

11/2 ゴム動力ロケット—作って、飛ばして、模型飛行機とのちがいを考えよう。

11/29 火起こしの技術—原始人になって弓ギリで火を起こそう。湿度が高いとつきにくいよ。

12/14 卵落としコンテスト—まずは3mをクリアしよう。

12/26 見学会—東芝未来科学館

1/17~3/14

卒業実験

<気象衛星の電波受信>

(1)ハンディ受信機による救急、消防、航空電波の受信

(2)ケプラーの法則による人工衛星の周期の計算とドップラー効果の計算

(3)衛星の位置計算ソフトCALSAT32で気象衛星(NOAA)の軌道を追跡

(4)受信場所の選定と受信の実行—見晴らしの丘で観測、NOAA18, NOAA19の周期音を受信

<修了制作>

2極・3極モーターの制作(2又コイルが2極、3又コイルが3極)。

コイルはきれいに巻こう。よく回るモーターは見た目も美しい。

電圧を変えて回転速度の変化を見る。モーターは発電機にもなる。

3/28 火起こしの技術—改良

———————————————————————————————————————————–

平成25年度のテーマはくらしの科学です。

4/20 総会(前半)、

予想とたしかさ—何回折れる?1個の細胞は何回分れつしたら60兆個になる?

5/11 色の3原色:クレパスの色をまぜたら?青い色紙に赤い光をあてたら?白地においた赤い色紙をとりさると?

5/26 目のさっ覚—ふしぎな図形、反射神経—落ちる札をつかむ!

6/8 メービウスの輪—どちらが表?切るといくつの輪ができる?

6/29 ジーマンのカタストロフィー機械—地震—丹沢は南の海からやってきた!

7/27 宇宙研公開見学

午前:惑星探査大型イオンエンジン、プラズマロケット

ロケット設計体験、太陽発電衛星、イプシロンロケット、スパコンによるロケット開発

午後:金星探査機あかつき、水星探査ベピコロンボ

宇宙帆船イカロス、赤外線宇宙望遠鏡

8/10 酸素は植物がつくる(光合成)— 煮沸水をひやし水草を入れ、息をふきこんで日向に出す

8/24 ブロッコリー、タマネギ、バナナ、納豆からのDNAの抽出、抽出したDNAを水にとかして電圧をかける

9/7 静電気—ライデンびん

9/28 磁気モーター—磁石どうしの反発力で回るモーター、回し続けるには固定磁石をゆすらなければならない。

磁気浮上のリニアカー

10/5 磁石の振り子—下に銅板をおくと、なにが変わる?

10/27(日) 三菱みなとみらい技術館見学、台風のため中止

11/9 リニアモーター、磁石と電磁石の反発力で動く。電磁石は電池の電流でつくる。

11/30 静電モーター—磁気モーターとちがって楽に回り続ける。

12/14 匠(たくみ)の技(わざ)—工作力をみがこう。

12/25(水) コバヤシ精密工業見学 13:00-14:30

1/25 卒業制作:ピンホールカメラ— 35mmカラーフィルム使用。組み立て

終了制作:コピーアート紙カメラ—レンズ以外は厚紙とトレーシングペーパーで手作り。作図と切りはなし

2/22 卒業制作:野外撮影

終了制作:組み立て、撮影、現像定着

3/8 卒業制作 — 作品コンテスト、

終了制作 — 作品コンテスト、未完成の人は組み立て、撮影、現像定着。

3/29 終了制作—撮影、作品コンテスト。

————————————————————————————–

平成24年度のテーマはエネルギーです。

上:かんたんなモーター 下:宇宙研公開見学 ジェイパワー発電所見学

——————————————————-

4/28 錯覚:形の錯覚、色の錯覚

5/13 電気を作る:磁石の振り子と銅板

6/9 電気を作る:磁石の振り子とコイル、シーソーの1円玉とネオジウム磁石

6/23 乾電池の寿命測定

7/28 宇宙研公開見学

8/11 防災ラジオの発電と蓄電:手回し発電機と充電できる電池

8/25 ボルタ電池を作る

9/8 乾電池を作る

9/22 ペットボトルとエンピツの芯で燃料電池を作る

10/28 燃料電池の起電力 なぜ?

11/11 燃料電池コンテスト

11/25 太陽光パネルからできるだけ電力を取り出すには

12/9 ドライアイスでひやして霧箱を作り放射線を見る

12/22 ジェイパワー発電所見学

1/12 野外での放射線測定

1/26 卒業制作:ワイヤレスマイク、終了制作:グライダー

2/9 卒業制作:ワイヤレスマイク、終了制作:グライダー

2/23 卒業制作:ワイヤレスマイク、終了制作:グライダー

3/9 卒業制作:ワイヤレスマイク、終了制作:グライダー 終了式

3/30 卒業制作仕上げ、グライダーコンテスト

————————————————————————————

平成22年度 実験風景