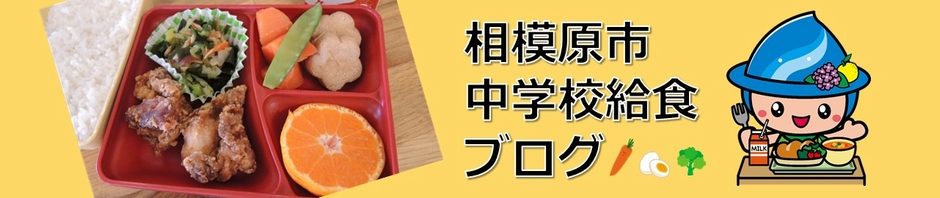

【9月27日の給食】

【9月27日の給食】

鯖のカレー焼き、ゆかり和え、コロコロ煮付け、冬瓜のピリ辛炒め、ごはん、牛乳(829kcal)

今日のメインは「鯖(さば)」。食欲が進むように、カレー味にして焼き上げました。シンプルですが、魚が苦手な人にも食べやすい味付けだったのではないでしょうか。

鯖は、日本で古くから食べられている「赤身魚」の一つです。血合いの部分には、鉄やビタミン類が豊富に含まれており、特にビタミンB2は、魚の中で最多といわれています。また、鯖の脂肪分には、身体によいとされるDHAやEPAが多く含まれ、血液をサラサラにしたり脳の働きを活発にする働きがあります。脂肪の含有量は、漁獲時期によって変動し、旬を迎える秋から冬にかけて最も多くなるそうです。