【7月16日の給食】

【7月16日の給食】

魚の酢豚風、バンバンジー、わかめスープ、パイン、ごはん、牛乳(816kcal)

「豚肉」ではなく「かつお」を使用した酢豚を提供しました。おいしく食べてもらえましたか?

かつおは群れを成して移動する「回遊魚」で、季節によって体の組成が変化し、肉質や風味も変わります。今の時期のかつおは、良質なたんぱく質が多く脂肪分は比較的少ないので、栄養価が高くあっさりとした味わいが特徴です。

【7月16日の給食】

【7月16日の給食】魚の酢豚風、バンバンジー、わかめスープ、パイン、ごはん、牛乳(816kcal)

「豚肉」ではなく「かつお」を使用した酢豚を提供しました。おいしく食べてもらえましたか?

かつおは群れを成して移動する「回遊魚」で、季節によって体の組成が変化し、肉質や風味も変わります。今の時期のかつおは、良質なたんぱく質が多く脂肪分は比較的少ないので、栄養価が高くあっさりとした味わいが特徴です。

【7月12日の給食】

【7月12日の給食】とうもろこしコロッケ(ソース)、青菜と生揚げのチャンプル、ポークビーンズ、りんご、ごはん、牛乳(879kcal)

今日は、とうもろこしの粒がたっぷりと詰まった「とうもろこしコロッケ」を提供しました。とうもろこしの甘みや粒々とした楽しい食感は感じてもらえましたか?

今日のコロッケは、北海道産のとうもろこしを使用しています。北海道はとうもろこしの生産量が日本一で、国内生産量のうち約40%を占めています。

【7月11日の給食】

【7月11日の給食】親子煮、揚げなすのマリネ、ブロッコリーのマヨおかか、みそ汁、ごはん、牛乳(894kcal)

今日は、旬を迎えた「なす」を使用した「揚げなすのマリネ」を提供しました。

なすは、初夢に見ると縁起が良いもの「一富士 二鷹 三茄子(いちふじ にたか さんなすび)」の一つとして知られていますが、一説には、なすが「成す」を連想させることから、縁起物の例えとして用いられたといわれています。

【7月10日の給食】

【7月10日の給食】あじの竜田おろしかけ、青菜と帆立の和え物、枝豆ポテト、豚肉の生姜炒め、型抜きチーズ、ごはん、牛乳(857kcal)

旬の「あじ」を竜田揚げにし、大根おろしをかけて提供しました。大根に含まれる酵素には、食物の消化を助け、腸の働きを整えるはたらきがあります。脂の乗ったあじとさっぱりとした大根おろしは、相性抜群でしたね。

【7月9日の給食】

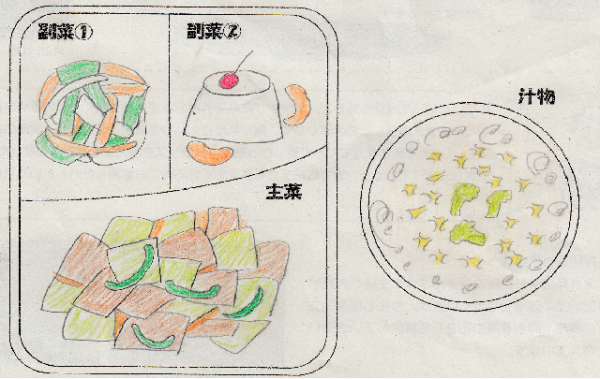

【7月9日の給食】ホイコーロー、ナムル、中華スープ、もも&杏仁、ごはん、牛乳(801kcal)

今日は、旭中学校保健委員のみなさんが提案してくれた「ファイヤー!中華給食」でした。テーマのとおり、暑い夏を乗り切るのにぴったりの献立でしたね。にんじん、こまつな、もやしは、市内産の野菜を使用しました!

↓↓生徒が描いたイメージ↓↓

提案してくれたみなさん、ありがとうございました♪