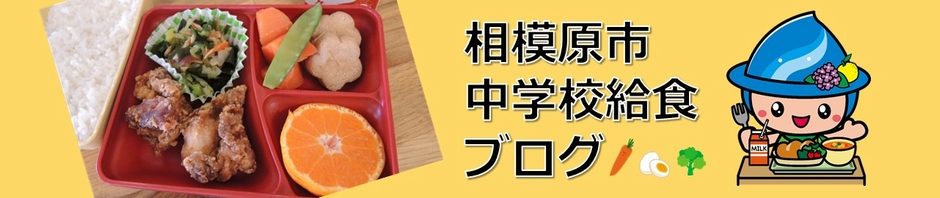

【11月8日の給食】

ホキのから揚げ 野菜あん、ブロッコリーのマヨおかか、青菜ともやしの塩炒め、鶏くるみそぼろ、ごはん、牛乳(891kcal)

今日は「こしょう」についてお話します。

こしょうには、白こしょう、黒こしょう、赤こしょうなど、様々な種類があります。実の色は違っても、全て同じこしょうの木からとれます。こしょうの木は赤い実をつけます。これをそのまま収穫したものが赤こしょうです。白こしょうは、赤い実が成熟してから収穫し、皮を機械や水洗いで取り去り、残った実を乾燥させたものです。黒こしょうは実が熟す前に取り入れ、皮ごと乾燥させたものです。つまり黒くなるのは、もともとは赤い皮が乾燥し、黒くなったものなのです。