11月29日、市内緑区の小山中学校で生物多様性を理解するための環境教育プログラムを実施しました。これは、法務省矯正局が進めるタンポポプロジェクトの一環で、5月にもタンポポの観察会を実施しました。

今回は、在来種のタンポポの保全を考える上で重要な、生物多様性の考え方を実感できるよう、タンポポを育てる活動を進める同校環境委員会のみなさんに参加してもらいました。まずは、校庭の落ち葉を使って、自然の色の多様性を実感してもらいます。お馴染、「落ち葉のグラデーション」です。

みんなで落ち葉を並べていきます

みなさんで力を合わせて、似た色同士が隣り合わせになるよう落ち葉を並べて、環を作ってもらいます。わずか数分で作ったものですが、美しく並べられました。

この季節ならではの色合いです

落ち葉の色の多様性は生物多様性とは少し異なりますが、無限に広がる自然界の色を感じてもらうプログラムです。

続いて、生態系と生物多様性を実感できる「落ち葉めくり」です。踏みつけのされていない樹木の下に4人1組で入り、1人ずつ、落ち葉を上からめくって容器へ入れていきます。表層、その下の層、さらにその下、そして4番目の深い層とめくっていきその様子を観察します。見た目や感触、においなどをとおして、葉が分解されて土になっていくのがわかります。

めくった落ち葉をそれぞれ観察

さらに、落ち葉の下にどんな生きものがいるのか確認します。虫が苦手な生徒さんも、キャーキャー言いながらも小さな生きものを拾って観察していました。

思いがけずいろいろな生きものがいて、とても盛り上がっています

室内に戻り、詳しく観察。想像以上にたくさんの生きものが生息し、落ち葉を分解していくこと、そしてそれをさらに菌類が無機物へと分解して養分として植物に吸収されていく、生態系のしくみについて解説してまとめとなりました。

ルーペを使ってじっくり観察

拾った生きものは校庭に戻す予定でしたが、一人の生徒さんが簡易の入れ物を作って大事そうに持ち帰っていて、ちょっと嬉しくなりました。

持ち帰りたい!と思うくらい興味をもってくれました

その2日前にはお隣の小山小学校で、3年生に向けた環境教育プログラムを実施しました。

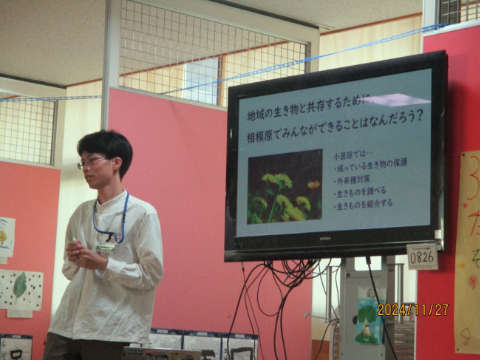

こちらもお題は生物多様性についてで、特に、地域のいきものと人間が共存するためにはどうしたらいいかを考えてもらいました。

1学年全体が参加するため、座学でお話を聞いてもらう形式としましたが、皆さんとても熱心にお話を聞いてくれました。

地域の生き物と共存するために、どうしたらいいかな?

生物多様性ということで、小学3年生にはかなりレベルが高いお話の部分もあったのですが、生態系のピラミッドの図を示したところ、「食物連鎖だ!」と声が飛ぶなど、びっくりさせられる場面もありました。

元気いっぱいの挙手

途中で交えたワーク・クイズにもたくさん答えてもらい、終始よい雰囲気でお話をすることができました。

(生物担当学芸員・動物担当学芸員)