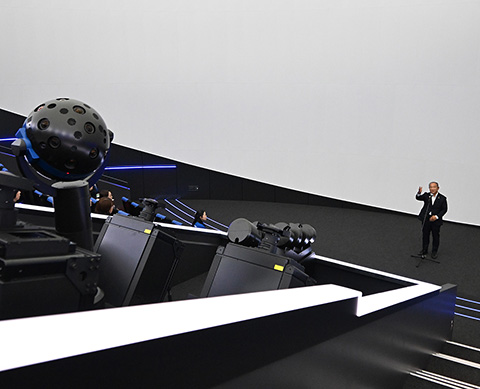

プラネタリウムのリニューアル、一般上映開始の2日目となりました。本日は午後からのみの上映ですが、午後の最初の上映は満席となっています。午後の2回目はまだ少し余裕があるようです(7月18日正午現在)。席に余裕のある回のみ当日券をご用意していますが、なくなり次第終了となりますのでご注意ください。

さて、そんな中ですが、通常の調査活動も粛々とやっています。お隣の樹林地内で外来生物の調査を行っていると、樹上からチチチ、ジージーなどとたくさんの鳴き声が聞こえてきました。シジュウカラをはじめとした、いわゆる「カラ類」の家族群でした。

シジュウカラの巣立ちビナ

ほんとうにたくさんの数がいて、シジュウカラ、エナガ、ヤマガラ、メジロなど、おそらく全体で50羽前後はいたはずです。

エナガの巣立ちビナ

巣立ってからあまり時間が経っていない個体や、すでに幼羽がほとんど見られない若鳥もいて、1回目の繁殖で巣立ったヒナと2回目のヒナも加わって大きな群になっているのでしょう。

枝から枝を右往左往しているうちに、いつの間にか群は移動して、静寂が訪れました。

ふと近くのクワの木を見ると、キボシカミキリが3頭、とまっていました。

キボシカミキリ

クワやイチジクなど、クワ科の樹木を好む昆虫です。時として大発生し、クワに大きな被害を与えますが、このところ、よく見かけます。あまりたくさん発生してクワにダメージを与えないでほしいなと思いながら写真を撮りました。

明日から3連休、プラネタリウムは6回投影を行います!最新鋭のプラネタリウムをぜひ見に来てください!

(生物担当学芸員)