親睦会及び白い杖の文化祭

2025(令和7)年11月29日(土)

参加者総数66名(ガイドなどを含む)

第1部 親睦会

式次第にのっとり円滑に進行いたしました。

1 司会の挨拶

年に一度の親睦会です。今日は思い切り楽しみましょう!

2 会長あいさつ

クラブ活動で全国大会に出場したり、厚生労働大臣表彰を複数の方が受賞するなど、とてもよい一年となりました。引き続き相模原市視覚障害者協会の活動にご参加ください。

3 自己紹介 かいつまんでご紹介いたします。

・今年もあっという間に過ぎてしまいました。一年が加速度的に早くなっております。(同意見多数です)

・とうとう米寿となりました。最近は自分の歳を忘れます。(脳科学的には忘れることによって脳は活性化するそうです。どんどん忘れましょう!)

・外見は健康そのものですが、内部にはいろいろあります。(私もです。寄る年波ですかねえ。)

・健康寿命をどこまで延ばせるかに挑戦中です!(まだまだ伸びます!)

・インフルエンザに罹りましたが、治りました。本日出席できてよかったです。(流行っていますね。なんとか乗り切りましょう。)

・相模原市視覚障害者協会のパティシエです。本日はガトーショコラをご用意いたしました。(お口に合えばよいのですが。)

4 じゃんけんゲーム

テーブル対抗じゃんけんゲームです。勝負して勝敗によってカードをやりとりします。じゃんけんゲームという単純な遊びですが、なかなか盛り上がりました。上位のテーブルには豪華景品がありました。

昼食・懇談

※お昼ごはんはタケノコの炊き込みご飯と茶碗蒸しでした。おいしかった~!

第2部 白い杖の文化祭

1 大正琴

(1) 涙そうそう

1998年リリース 森山良子さんの名曲です。その後夏川りみさんのカバーなどもヒットしました。

(2) バラが咲いた

1966年にマイク眞木さんが歌ったフォークソングです。懐かしい曲ですね。

(3) 影を慕いて

1932年に古賀政男作詞作曲で、藤山一郎が歌った流行歌です。戦前の歌だったんですね。驚きです。

(4)ブルーライトヨコハマ 1968年にいしだあゆみさんが歌って大流行しました。2008年から京浜急行の横浜駅の接近メロディーだそうです。今度、横浜に行ったら気にしてみましょう。

(5)風雪流れ旅

1980年の北島三郎さんの曲です。なんと紅白歌合戦で7回も歌われているとのことです。

2 楽器演奏「amigo アミーゴ」

(1) たき火

2007年に日本の歌百選に選ばれた童謡です。今回も鼻笛による演奏でした。

(2) 荒城の月

土井晩翠作詞、滝廉太郎作曲の名曲です。カリンバによる演奏でした。

(3) 禁じられた遊び

1952年のフランス映画「禁じられた遊び」のテーマソングです。今回は「おたまとーん」という珍しい楽器による演奏でした。

3 手話で歌

「見上げてごらん夜の星を」1960年に初演されたミュージカル『見上げてごらん夜の星を』の劇中主題歌です。手話を簡単にご説明いたします。

見上げて→ チョキを作って目の上に上げる

ごらん→手のひらを上にして差し出す

夜の→両手のパーを胸の前で重ねて下ろす

星を→両手を上げてでグーとパーを繰り返す

小さな→両手はパーで少し丸めて外から内へと寄せる

以下、割愛いたします。

4 カラオケ

精霊流し 1974年にグレープがリリースした曲。後にさだまさしがセルフカバーして大ヒット。切ない曲ですね。

5 落語 「粗忽の釘」

(粗筋) 粗忽ものの大工の引っ越し。引っ越し先で女房に箒委をひっかける釘を打ってくれと頼まれるが、ともかく粗忽もののの大工はありえないくらい長い釘を壁に打ち付けてしまう。長屋の壁は薄い。当然、壁を突き抜けてお隣さんのところに出ているはず。そこで女房に言われてお隣に挨拶に行くが、どうにも要領を得ない。しびれを切らした隣人が「ところで要件はなんですか?」と尋ねると、「じつは打ち込んだ釘がどこかに出ているはずなんで、それを見つけたいんでさあ。」となる。調べてみるとなんと観音様の首根っこに釘が出ている。そして、大工はこう言う。「大変だ。明日からここに箒をかけに来なくちゃなんねえ。」

6 詩吟 詩や和歌などを独特の節回しで歌うものです

7 コーラス「コールジェネシス」

(1) 真っ赤な秋

1963年NHKの「たのしいうた」でボニージャックスが歌ってヒットした曲です。

(2) 遠くへ行きたい

1962年リリースの曲で、初めて歌ったのはジェリー藤尾です。多くのアーティストがカバーしている名曲です。

(3) 私の青空

1928年にアメリカで発表された曲で、500万枚を超える大ヒット曲です。日本では1927年に初めて演奏されました。

8 閉会のことば

長い一日でしたが、無事に終了することができました。また、来年も元気な笑顔でこの場に集まれることを祈念しておひらきといたします。みなさん、お疲れ様でした。

添付の写真は12枚で、以下、左上から横方向へ順番に写真の説明をします。

1.司会者が話をしているところ

2.テーブル対抗のじゃんけんゲームでじゃんけんをしているところ

3.会長と参加者全員とのじゃんけん

4.じゃんけんで勝った人が賞品選びをしているところ

5.乾杯

6.大正琴の演奏

7.オタマトーンという楽器の演奏

8.手話での歌「見上げてごらん夜の星を」

9.カラオケ「精霊流し」

10.落語

11.詩吟

12.「コールジェネシス」によるコーラス

女性部第2回ほっとサロン(おしゃべり会)

日時:10月22日(水) 10時~14時

場所:けやき体育館 教養室

今回はおしゃべり会ということで、まずは少し長めの自己紹介。趣味の話、相視協に入会したきっかけや病気のことなど みなさん思い思いに話されました。その中で「1日1度は笑うようにしている。」

「今が一番幸せなんだと思うようにしている。」など、印象に残りました。

午後からは、先日行われた「ほかほかふれあいフェスタ」で発表されたコールジェネシスの音源を聞いたり、来年1月に予定しているお料理教室のメニューについてみなさんから意見を出していただきました。

簡単に手に入る材料で作れるもの、家族がいなくても一人で作れるもの、とにかく難しくないもの。これらの意見を踏まえ、役員が中心になって決めることに話は落ち着きました。

参加者:23名(付添いを含む)

社会見学(山梨県河口湖方面)

10月10日金曜日、山梨県河口湖方面へ、相視協の秋の社会見学として行ってきました。参加者は、会員21名、付き添い者20名の合計41名でした。

前日までの台風22号の接近による予報で、当日の天候が心配されましたが、参加者の皆さんの願いが伝わり、台風の影響もなく雨も上がり予定通りに実施できました。

山梨県河口湖に向け、予定時間より少し早く市民会館前を出発しました。今回は、圏央道、中央高速とも渋滞もなく快適に進行し 最初のサービスエリアでの休憩も、少し早く出発できた分の時間を、休憩時間を延長するなど、皆さんがバスの乗り降りの際にご負担のないように配慮しました。

最初の見学地にも順調に到着し、河口湖森と音楽の美術館の見学では、雄大な富士山を臨む湖のほとりに佇む、中世ヨーロッパの貴族の館と町並みや、庭園に咲くバラなどの花々の香りを楽しみました。世界最大級のダンスオルガンやタイタニック号に搭載される予定だったオルゴールなどの自動演奏をホールにて観賞したり、オルガンホールでは生演奏も聞いたりしました。各世界のオルゴールなどの音色も聞く事ができました。メルヘンチックなショップで皆さん買い物なども楽しんでいるようすでした。

昼食は、河口湖の湖畔の気持ち良い空気の中で持参のお弁当を食べる方と、予約した方と分かれ、自由に昼食時間を過ごしました。

午後は、ハーブ庭園にて、庭園の見学とハーブ石鹸作りの体験となり、ハーブ園のスタッフの方が園内の色々なハーブについてご案内してくださり、興味深くそのお話を聞き、ハーブを手に取ってハーブの効能や各ハーブの香りなどを試しました。後半は、ハーブ石鹸作り体験となり、スタッフの方の説明通りに、好きな香りや色を選び、手順通りに作成した石鹸はお持ち帰りとなり、お土産ができました。

ハーブ園内は、バラの香りがして、コスモスの花が色々な色で咲き、もみじも紅葉しており、秋だねと季節を感じることができました。

最後の買い物は、旅の駅河口湖ベースに寄り、こだわりの地産、特産の商品が並ぶにぎやかな売店で、お土産の買い物を楽しみました。

今回は、初めて参加した人も数名いましたが、皆さんとの交流も出来ていた様子でした。相模原と河口湖では温度差があったり、それと思いがけないところに階段があったりと、皆さんの体調が心配されましたが、皆さんお元気にけがもなく、橋本駅南口と市民会館前で解散し、社会見学が無事終了しました。

写真は全部で12枚です。左上の写真から横へ順番に説明します。

1.音楽と森の美術館の入り口の洋館に、みんなが並んで入るところ。

2.コンサートホール、人の背の倍くらいある自動演奏楽器が並んでいます。

3.音楽の森の美術館の庭園内、世界の打楽器に触れます。

4.オルガンホールをバックに、音楽に合わせた噴水ショーのようす。

5.オルガンホール、正面のスクリーンにサンドアートが映し出されたコンサート。

6.テーブルの上に並んだほうとうの鍋から湯気が上がっています。

7.河口湖を臨むベンチでゆったりとしているところの後ろ姿です。

8.レモンイエローのコスモスが咲くハーブ庭園内の小径をみんなで歩いています。

9.ハーブ庭園内の色とりどりの花々の前でスタッフの説明を聞きました。

10.温室の中、スタッフを囲んでローズゼラニウムの説明を聞いています。

11.これからハーブ石鹸づくり、担当スタッフの説明を聞いています。

12.石鹸づくりの作業中、テーブルの上にはハートと花の型が並んでいます。

以上です。

第14回相模原市視覚障害者福祉大会

9月7日(日)相模原市立あじさい会館 展示室にて開催されました。参加者は正会員・賛助会員をあわせて34人、来賓・ガイドなどの方が36人です。合計は70人です。

第一部

(1)開式のことば 副会長 芥川文男

(2)黙祷

亡くなられた関係者に弔意をあらわし黙祷いたしました。

(3)主催者あいさつ 会長 宇津木茂

(4)来賓祝辞

相模原市長 本村賢太郎様

今年は福祉の転換点となっています。多くの事業が計画されておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

昨日、9月6日に高田橋にて花火大会が盛大に開催されました。多数のお客様にお越しいただき、無事に成功いたしました。最近は視覚障害の方でも花火を体感できる工夫があるそうですので、皆様も是非ご鑑賞ください。(補足→大きな風船みたいなのをお腹の前あたりに抱えるらしいです。ドンドンという音が体中に響き渡ってかなり気持ちいいらしいです。)

市立博物館は30年ぶりにプラネタリウムをリニューしました。最新式のハイブリッド投影という世界でも数少ない機器によるプラネタリウムですので、是非ともご覧いただきたいと思います。

来年は相模原市でNHKののど自慢大会が開催されます。市長である私も挑戦するつもりです。皆様もどうか挑戦してください。

今年は11月15日から東京でデフリンピックが開催されます。相模原市関係者も4人参加する予定ですので、応援をよろしくお願いします。

相模原市社会福祉協議会 会長 笹野章央様

地域共生社会を目指して活動しています。地域での縁作りを大切にしていきたいです。よろしくお願いします。

相模原市福祉事業団 常務理事 鈴木泰明様

けやき会館の整備が進んでいます。体育館の空調設備が今年度中に完了します。障害のあるなしにかかわらず、積極的にご活用ください。

(5)大会決議(案)の朗読と採択

決議案の朗読の後、全会一致で了承されましたので、(案)が削除されました。

補足 当日配布された墨字の資料に一部欠落がありましたので、補足します。なお、朗読ではこの部分はきちんと読み上げられました

欠落部分 「公共施設等における利便性向上のための環境整備を要望します。」の後に挿入します。

一 駅利用時における乗り継ぎ先改札および駅前のタクシー乗り場等への駅員による誘導案内の実施に向けた鉄道事業者への申し伝えおよび協議を要望します。

(6)閉式のことば 副会長 市川照芳

第一部は式次第に則り、つつがなく終了いたしました。

第二部 講演会

テーマ 「転ばぬ先の体づくり〜転倒予防と筋力維持のポイント」

講師 安西祐太様 株式会社ファイブスター 代表取締役

理学療法士 介護支援専門員 リハビリ旅行療法士

★転倒の主な原因(身体的要因)

・筋力低下やバランス能力の低下

・視力や聴力の低下

・病気や症状(脳卒中後遺症、パーキンソン病)

・めまいやたちくらみ(起立性調節障害、薬の副作用)

・関節や骨の障害(変形性膝関節症、骨粗鬆症)

★身体的な対策

・筋力、バランス訓練(スクワット、片足立ち、太極拳ヨガなど)

・柔軟性の維持(ストレッチなど)

・視覚、聴覚のケア(適切な受診、眼鏡や補聴器の使用)

・持病の管理(めまい、低血圧、糖尿病)

★転倒の主な原因(環境要因)

・段差や滑りやすい床

・視認性の低下

・散らかった室内や障害物

・手すりや支えの不足

・不適切な靴やスリッパ

★環境的な対策

・住環境の整備(段差の解消やスロープの設置、滑りにくい床)

・照明の工夫(足元灯など)

・整理整頓(床に物を置かない、マットなどの段差の解消)

・靴などの履物(足に合った滑りにくい履物)

★転倒の主な原因(行動要因)

・急ぎ足や不安定な動作

・ふらつきながらかの歩行(飲酒、眠気、疲労時)

・慎重さに欠ける行動(急に立ち上がる、段差をとびこえる)

・杖などの不適切な使用

★行動生活習慣の対策

・動作の工夫(一呼吸おいて立ち上がる、急がない)

・補助具の正しい使用(正しい杖の長さ、使い方)

・生活習慣の見直し(適度な運動と十分な睡眠)

・バランスの取れた食事(特にカルシウム・ビタミンD)

・過度な飲酒を避ける

実践編 転倒予防の運動

★椅子スクワット

・椅子に浅く腰掛け→立ち上がる→ゆっくり腰掛ける

10回✕1〜2

★かかと上げ(カーフレイズ)

・椅子や壁に手を添えてつま先立ちになる→ゆっくり降ろす

10〜15回✕2セット

★足踏み(その場マーチ)

・背筋を伸ばしてその場で足踏み(太腿をできるだけ高く上げる)

・1分程度

・できるだけ強く床に足を押しつける

★片足立ち

・壁や椅子の背もたれに軽く手を添えて片足立ちをする

片足で10〜20秒、片足1〜2回ずつ

★綱渡り歩き(ヒール・トウ・ウォーク)

・まっすぐな線を想像し、かかとをつま先に、つけるように歩く

10歩✕2回

★ふくらはぎストレッチ

・壁に手をつき片足を後ろに引いてかかとを床に着ける。

20〜30秒キープ(左右1〜2回ずつ)

★太もも裏ストレッチ

・椅子に腰掛けて片足を伸ばし、つま先を上に向ける。

・上体を少し前に倒して20秒キープする。

大変わかりやすい講義で楽しく、学ぶことができました。体操によって転倒防止ができることがわかりました。今日、実際に身体を動かして体操ができてよかったと思います。家の中でできる体操なので、時間を見つけてこまめに身体を動かそうと思いました。

第三部 アトラクション ハープ演奏

ハーピスト 西村由里氏様

1曲目 ゴンドラの唄

1915(大正4)年に発表された歌謡曲です。作詞は吉井勇、作曲は中山晋平です。芸術座第5回公演『その前夜』の劇中歌として生まれ、松井須磨子らが歌唱、大正時代の日本で流行しました。

2曲目 知床旅情

民謡「さらばラウスよ」に森繁久彌が新たな歌詞を追加した楽曲です。「ラウス」は北海道の地名の「羅臼」 (アイヌ語の「ラウシ」の転。もとの意味は「低い所」「獣骨のある所」という意味) です。初出時は「しれとこ」は平仮名表記でしたが、後に漢字に改められました。1962年の大晦日に放送された紅白歌合戦では、森繁久彌自身によって披露されました。後に加藤登紀子のカバーも大ヒットとなった名曲です。

3曲目 あの町この町

作詞は野口雨情、作曲は中山晋平です。1924(大正13)年の『コドモノクニ』1月号に初めて発表された曲です。2007(平成19)年に日本の歌100選に選ばれました。

※野口雨情(のぐち うじょう)(1882~1945)詩人、童謡・民謡作詞家。多くの名作を残し、北原白秋、西條八十とともに、童謡界の三大詩人と謳われました。

4曲目 浜辺の歌

作詞は林古渓、作曲は成田為三です。詩は1913(大正2)年に『はまべ』という題名で発表されました。紆余曲折を経て、現在の形になりました。この詩に曲がついたのが1918(大正7)年で、『浜辺の歌』となりました。この曲も2007年に日本の歌100選に選ばれました。詩の舞台となった「はまべ」がどの浜辺を指すのかはっきりしませんが、古渓は少年時代を辻堂で過ごしたことから辻堂海岸を思いだして書かれたとする解釈が多いようです。

5曲目 七つの子

作詞は野口雨情、作曲は本居長世です。1921(大正10)年に雑誌『金の船』に発表されました。「七つ」が何を意味するのかは今もって謎ですが、「七歳の子ども」という説が有力です。

6曲目 故郷

作詞は高野辰之、作曲は岡野貞一です。1914(大正3)年に尋常小学校唱歌として発表されました。当時は作詞家、作曲家ともに発表されませんでしたが、1960年に判明しました。

7曲目 四季の歌

作詞作曲ともに荒木とよひさです。1963〜64(昭和38~39)年にかけて作られました。大学のスキー部に所属する荒木が骨折して入院。窓から眺める景色をモチーフに作り、看護師にプレゼントしたと言われています。「四季」の歌ですが、5番まであり、5番はハミングとなります。

8曲目 見上げてごらん夜の星を

作詞は永六輔、作曲はいずみたくです。1960(昭和35)年初演の『見上げてごらん夜の星を』の劇中の主題歌です。この時は伊藤素道とリリオ・リズム・エアーズが最初に歌っていました。1963(昭和38)年坂本九がシングルレコードとしてリリースすると大ヒットしました。

9曲目 野ばら

ゲーテの詩の『野ばら』にシューベルトが曲をつけました。ゲーテの『野ばら』は有名な詩でしたので、シューベルトをはじめとして多くの音楽家が曲をつけています。この曲は『魔王』と並ぶシューベルト初期の傑作とされています。

10曲目 カノン

作曲はドイツの音楽家ヨハン・パッヘルベルです。カノンには有名なコード進行(カノンコードといいます)があり、多くの曲で使われています。例を上げると、『翼を下さい』(赤い鳥)『涙そうそう』(夏川みりなど)『守ってあげたい』(松任谷由実)などです。

11曲目 夏の思い出

作詞は江間章子、作曲は中田喜直です。1949(昭和24)年にNHKの『ラジオ歌謡』で石井好子さんの歌で発表され大ヒット曲となりました。石井好子の歌は当時レコード発売されませんでした。(ラジオ放送のテープ音源は現存する)レコード発売された最初の音源は、1954(昭和39)年発売の藤山一郎が歌ったものです。また1962年(昭和37年)には、同じNHKの『みんなのうた』でも紹介されました。この時の歌は高木淑子とヴォーチェ・アンジェリカでした。

12曲目 少年時代

作詞作曲ともに井上陽水です。井上陽水が飲み友達の、藤子不二雄○Aから頼まれて作ったという曰く因縁のある曲です。井上陽水の最大のヒット曲で、1994(平成6)年以降の中学校・高等学校の音楽教科書に何度も掲載されています。

13曲目 時の流れに身を任せ

作詞は荒木とよひさ、作曲は三木たかしです。1986(昭和41)年、テレサ・テンが歌って大ヒットとなりました。

14曲目 涙そうそう

作詞は森山良子、作曲はBEGINです。1998(平成10)年に森山良子バージョン、2000(平成12)年にBEGINバージョン、2001年に夏川みりバージョンが発表されいずれもヒット曲となっています。

15曲目 いつでも夢を

作詞は佐伯孝夫、作曲・編曲は吉田正です。1962年(昭和37年)に発表された橋幸夫と吉永小百合のデュエット曲です。大ヒット曲で、第4回日本レコード大賞の受賞曲です。翌1963年(昭和38年)には、橋と吉永の主演による同名のドラマ映画『いつでも夢を』が製作・公開され、ヒット曲映画化作品となった(本曲が映画の主題歌として作られたのではなく、先に楽曲があって、それをもとに映画が製作されたという順です)。本曲は同映画で主題歌として使用されています。

16曲目 川の流れのように

作詞は秋元康、作曲は見岳章です。「川の流れのように」は、1989年発売されました。美空ひばりの生前最後に発表されたシングル作品です。2006年(平成18年)に文化庁と日本PTA全国協議会によって「日本の歌百選」に選定されています。元々は1988年発売のアルバム『川の流れのように〜不死鳥パートII』の表題曲で、翌年シングルカットされました。

★楽器(ハープ)の紹介

通常「ハープ」と聞くと非常に巨大な楽器を想像しますが、これは「グランドハープ」または「コンサートハープ」というものです。本日、西村様が演奏されているのは「ポータブルハープ」と呼ばれる小型のものです。簡単に比較します。

グランドハープ

高さ→180㎝ 重さ→40㎏ 弦の本数→47本 半音の作り方→ペダルを踏む

ポータブル

高さ→110㎝(25㎝の足を含む) 重さ→6㎏ 弦の本数→27本 半音の作り方→レバーを操作

ということでずいぶんと違います。グランドハープは車などがないととても運べませんが、ポータブルハープなら、まさにその名のとおり持ち運び可能です。また、今回西村様が使用されたハープはアンプにつなぐことが可能なので、小さい楽器ですが大きな音を出すことができます。

第三部は美しい音色に酔いしれました。ハープという楽器は普段はあまり接する機会はありませんが、すばらしい楽器だなあと痛感いたしました。持ち運びできるハープというのも知らなかったです。

それから曲によってはみんなで歌うことができ、とても楽しい時間でした。90分があっという間でした。西村様、素晴らしい音楽をありがとうございました。

以下、写真は9枚で、左上から横に、宇都木茂会長からのあいさつ、相模原市本村賢太郎市長より祝辞、相模原市社会福祉協議会笹野章央会長より祝辞、相模原市福祉事業団鈴木泰明常務理事より祝辞、安西祐太氏のご講演、安西祐太氏の説明を聞きながらみんなで足踏み(その場マーチ)、ハープを演奏する西村由里氏、演奏後にハープを触らせていただいた時のようす(ハーブとたくさんの手)、会場全景です。

「あしらせ」の取り次ぎ販売に関わる覚書の締結

令和7年8月23日(土) 株式会社Ashirase様と相模原市視覚障害者協会は

「あしらせ2 取次販売についての覚書」の締結を行いました。

これにより令和7年9月1日から、相模原市視覚障害者協会で、振動で道案内をする「あしらせ」の取り次ぎ販売ができるようになりました。

※あしらせは、コンパクトな機器を靴につけ、スマートフォン(当面はiPhone)アプリで目的地を伝えれば、足に伝わる振動が目的地まで誘導してくれます。

[取り次ぎ販売の内容]

①製造業者様の販売価格と同じ価格で購入できます。

②相模原市視覚障害者協会を通じてご購入いただいた場合には、協会の取り組みとしてお得な特典をご用意しています。詳細は下記お問い合わせ先までご確認ください。

③ご要望があれば実機にて「視覚障害なんでも相談サロン」会場付近でご説明・体験いただけます。

④対象者は当協会会員・非会員を問わず、また相模原市内外も問いません。

[お問い合わせ先]

相模原市視覚障害者協会

会長 宇都木 茂

電話 090-3048-5289

メール soushikyou-jimu@jcom.home.ne.jp

<本件窓口>

副会長 市川 照芳

電話 042-772-2686

メール j6901262@yahoo.co.jp

詳細は「お知らせ」ページをご覧ください。

写真は調印式のようすです。左があしらせのご担当者、右が当協会の宇都木会長で二人で覚書を持ってカメラに向けています。

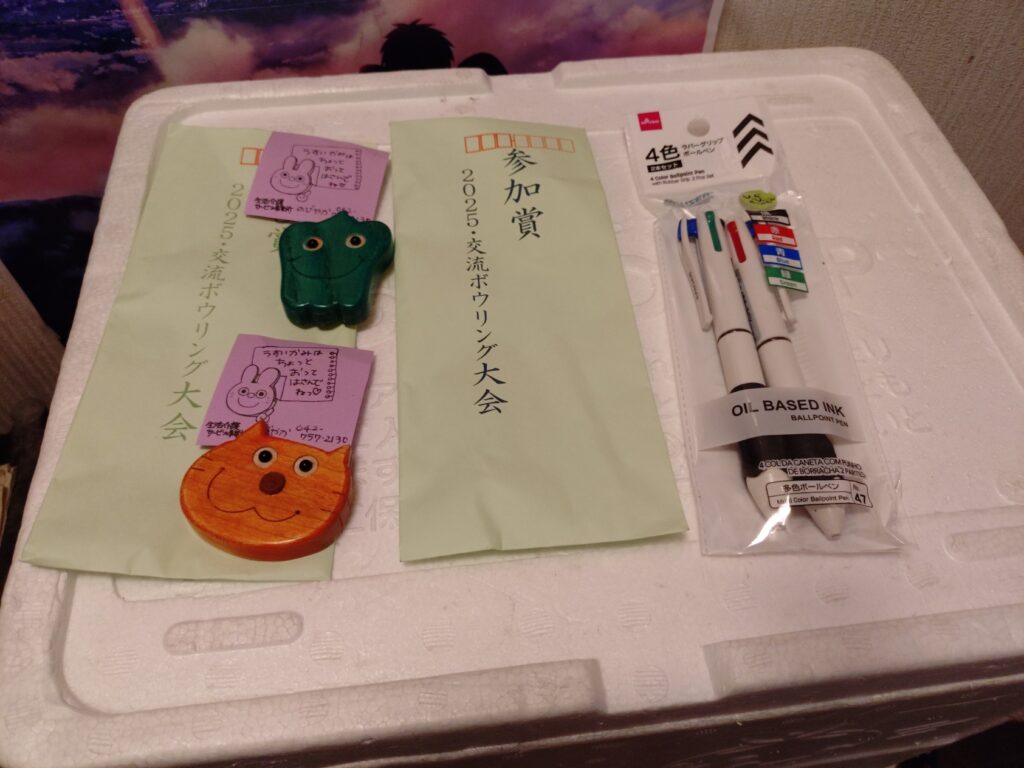

交流ボーリング大会

日時 6月2日(土)相模原パークレーン

6月28日 交流ボウリング大会が行われました。相模原市視覚障害者協会からは 正会員4名(男性1名 女性3名)参加しました。

私は 何年かぶりで 思う様には出来ませんでしたが他の人も同じで 2ゲーム目は勝負には関係ないので

気楽に楽しんでいました。

順位結果は 1位から5位 誰も入りませんでした。でも 5飛び賞で 15位(正会員女性)と20位(正会員女性)2名が貰いました。

ICTサポーター養成講座第1回

日時 6月7日土曜日 10時から12時

会場 ソレイユさがみ

当協会では相模原市から委託を受け、視覚障害者なんでも相談サロンの事業を行っています。その中でサポート体制を整えることとなりました。

まずは相談環境作りを目指し、ICTサポーター養成講座を開催することとなりました。ここで受講された方々にサポーター登録していただき、操作方法などをアドバイスできる環境にしたいと思っています。

講師にEyeCubeの照井淳一氏をお迎えして、当協会役員を含め参加者17名が受講しました。

講座は全三回で八月まで開催されます。iPhoneアクセシビリティについて興味深く受講されていました。

写真は3枚あります。

1枚目はEyeCubeのおふたりが会場の一番前で講義をしていらっしゃるところで、向かって右が講師の照井さん、左がガイドの杉本さんです。

2枚目は前に向かって左後方から写した会場の全体写真、3枚目は一番後ろの中央から写した会場全体の写真です。

女性部第1回ほっとサロン(ピクニック)

日時:5月28日(水)10時30分~14時30分

場所:生田緑地

毎年恒例の公共交通機関を使っての女性部ピクニック。

今年は総勢23名で生田緑地に行ってきました。

お天気も心配しましたが、当日は暑いくらいのいい天気。

向ヶ丘遊園駅から徒歩で緑地内の古民家園へ。

園内の蕎麦処で食事を取った後 園内を散策したり、少し足を伸ばして菖蒲園に行ったり、暑さを避けてカフェでお茶を飲みながらおしゃべりをしたりと、みなさん思い思いに1日を楽しみました。

写真は、日本民家園本館の前で撮った集合写真です。人物は誰かわからないくらいの大きさで20人ほどが写っています。

2025(令和7)年通常総会 報告

2025(令和7)年 通常総会 報告 2025(令和7)年 5月24日(土) 相模原市立市民会館 10時から12時30分 2階・第2大会議室にて通常総会が開催されました。 出席者数は正会員33名、賛助会員6名でした。 宇都木会長の挨拶の後、全員から一言をいただき会則に則り、通常総会の開催が確認されました。議長は芥川文男、議事録署名は八代義男、関田むつみでした。

議案は第1号議案から第6号議案まですべて拍手により承認されました。

午後はアトラクションでした。 午後の部の報告 午後の部は七沢自立支援ホームから講師お二人を招いて、「白杖を使って上手に楽しく歩こう」というテーマの講演会となりました。

※「七沢自立支援ホーム」について簡単にご紹介いたします。

七沢自立支援ホームは脳血管障害や脊髄障害など、身体の麻痺や高次脳機能障害のある方、視覚に障害のある方に対して、リハビリテーションセンター内の神奈川リハビリテーション病院と連携し、評価や各種訓練などにより、自立に向けた支援を実施している施設です。生活支援・個別相談・家族支援などを行っています。

・生活支援 当施設での生活を自立的に送ることにより、訓練成果を日々の生活に生かすことができます。入所されている方も、外泊・外出は自由で家庭生活を維持しながらの訓練も可能です。

・個別相談 利用者の個別の進路や生活に関する相談は、担当のスタッフが窓口となり、調整や支援を行います。

・家族支援 障害を受け入れる間の悩みや葛藤は本人ばかりではなく、家族にとっても大きいものです。年2回の家族会の他、個別の面接相談や訓練見学、個別帰宅訓練などを行います。

講演「白杖を使って上手に楽しく歩こう」 白杖の上手な使い方

1 白杖には次の3つの機能があります。

① 白杖を持っている人が視覚障害者であることを周囲の人に知らせる。

② 前方の路面の状態や障害物の有無を確認する。

③ 障害物が直接ぶつかるのを防ぐ。

2 白杖の種類と構造・適切な長さ

① 白杖の種類

・直杖→連結部分のない杖です。基本的なタイプになります。

・折りたたみ式→白杖のシャフトを4・5段に分け、折りたためるようにしたものです。シャフトの中にゴムが入っており、各部品をじゃばら折りにして収納できます。

・IDケーン→「周囲に視覚障害者であることを知らせる」に特化して作られたものです。シンボルとして持ち歩くために作られているので、素材も軽いもので作られています。

・支持ケーン→視覚障害と身体障害の方が主に使います。体を支えることが目的となっているので、一見、松葉づえにも見えます。

② 白杖の構造

・持ち手→グリップ(グリップについている輪っかはクルック) ※クルックは手首に通すと危険です。万が一、白杖がなにか(自転車など)に引っかかった時に白杖ごと倒れ込んでしまう可能性があります。

・杖の部分→シャフト

・先端→チップ

」・石突き

※チップにはスタンダード・ティアドロップ・ローラー・パームの4種類があります。 長さの目安は「身長-40㎝」または「脇の下まで」が標準となります。

3 白杖の動き 体の前、左右の肩幅より少し広めに左右に振ります。振るときにずっと地面に接している方法をコンスタントコンタクトテクニック、左右にチョンチョンと地面とつつく方法をタッチテクニックといいます。先ほど説明したチップの種類ですと、ローラーやパームはコンスタントコンタクトテクニック、スタンダードやティアドロップはタッチテクニックに向いています。 また、左右に振るだけでなく前方の段差や状態などの確認のために前後に動かす場合もあります。

4 持ち方 グーを作って人差し指を伸ばしてグリップを握るのが基本となります。脇を締めて、おへその前、15~20㎝で握ります。人混みを歩く場合はグリップとシャフトの間を持ち(短めに持つ)白杖の動きも小さくします。ただし、駅のホームでは危険なのでこの持ち方はしないでください。

5 まとめ 道路交通法の第14条には以下のようにあります。 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105外部サイト 罰則規定はありませんが、大事なことです。白杖を正しく使って、上手に楽しく歩いてください。

写真は3枚で、左から、総会会場を右後方から撮った全景、会長あいさつのようす、午後の講演会で講師の方々がお話をされているようすです。

第19回神奈川県障害者スポーツ大会(陸上競技会)

日時 令和7年5月11日(日) 10時〜15時

場所 神奈川県立スポーツセンター(藤沢市)

心配された前日からの雨も早朝には止み、スポーツセンターに到着した頃には、湘南の気持ち良い風が吹くスポーツ日和の良い天気となり、県内各地から選手が集まり日頃の練習の成果を発揮しようと多くの選手の熱戦となる陸上競技会が、新設された素晴らしい競技場で開催されました。

相視協からは、男子2名、女子1名の3名が出場し、全員がメダル獲得と言う素晴らしい結果を出されました。

結果は以下の通りです。

砲丸投げ 男子の部 金メダル 銀メダル

50メートル(音源走) 男子の部 金メダル

ソフトボール投げ 女子の部 銅メダル

今回の大会は、砲丸投げで、大会新記録が記録されたり 昨年に勝てなかった選手以上の記録を出し、相模原市が、金メダル、銀メダルを獲得ができ、勝利をお互いに喜び合いました。

またほかの競技も熱戦となり、応援の皆さんから多くの拍手や声援が飛び交う競技大会となりました。

今回の大会は、10月に開催される全国障害者スポーツ大会滋賀大会の派遣選手選考会でもある事から、各選手日頃の練習の成果を発揮できた人もできなかった人も一生懸命頑張りました。

各選手 相模原市選手団として派遣選手に選考されることを、お互いに願って大会を終了いたしました。

選手の皆さんお疲れさまでした。

写真は3枚で、左から「神奈川県障害者スポーツ大会」と書かれた看板が立つ競技場入り口、砲丸投げ、ソフトボール投げの写真です。

相模原市身体障害者連合会(相身連)定期総会

4月20日(日) 当協会が加盟する相模原市身体障害者連合会(相身連)の令和7年度定期総会が市民会館第2大会議室にて開催されました。

総会では、令和6年度事業報告、令和6年度収支決算報告、会計監査報告、役員紹介、令和7年度事業計画(案)、令和7年度収支予算(案) の六つの議案について、拍手による賛成多数でそれぞれ承認されました。

写真は総会のようすを会場の後ろから撮影したのもです

第19回神奈川県障害者スポーツ大会(フライングディスク競技会)

日時 令和7年4月13日(日) 10時〜15時30分

場所 神奈川県立スポーツセンター(藤沢市)

早朝からあいにくの雨の中相模原を出発し、スポーツセンターに到着するとかなりの大雨であったため中止も心配されましたが、県内の各地から多くの選手が集まり、日頃の練習の成果を発揮しようと、大勢の選手の熱意が伝わり大会は開催されました。

改修工事も終わり新しく生まれ変わった陸上競技場で、「雨の中ではありますが、10月に開催される全国障害者スポーツ大会滋賀大会の選手派遣選考会でもありますから、フライングディスク競技を頑張ってください」と県身連会長よりご挨拶があり、湘南とはいえ冷たい雨の中 競技会は開始されました。

相視協からは 男子1名・女子1名の2名が出場しました。

結果は以下の通りです。

男子の部

アキュラシーディスリート、ファイブ 金メダル

ディスタンス 銀メダル

女性の部

アキュラシーディスリート、ファイブ 銅メダル

ディスタンス 銀メダル

今回は、日頃一緒に練習しているかたが出場出来ずに残念でしたが、でも4個のメダルを、獲得することができました。

冷たい雨の中で体は冷えきりましたが、メダルを獲得できたことから気持ちはとても暖かく、10月に開催される全国障害者スポーツ大会滋賀大会に相模原市選手団として選考されることを願って大会を終了いたしました。