令和6年度女性部総会

日時 令和7年3月5日(水)

場所 けやき体育館教養室

時間 11時〜14時30分

午前の総会では令和6年度の事業及び決算報告、令和7年度の事業計画、予算案が全て承認されました。

昼食を挟んで、午後のアトラクションでは、去年の福祉大会のアトラクションにお迎えした「ヘルパーズ」の一員で、ピアノとサクソフォンの演奏をされる方2名をお迎えし、童謡や唱歌、昔懐かしい歌謡曲などを皆さんで歌って楽しみました。

前回のほっとサロンでリクエストを取り歌詞カードを作ったりしたので、なかなか好評でした。

当日は雪予報、お弁当も注文してあったため心配しましたが、欠席もなくほっとしました。

参加者は、付添いを含め午前31名、午後36名でした。

添付の写真は、午後のアトラクションのようす3枚です。

視覚障害者向け相談会&展示会「かなエール」

神奈川県ライトセンターと相模原市との共催で、視覚障害者の利便向上のため、「かなエール」と銘打ち、視覚に障害のある方、見ることに不自由を感じている方、並びに支援者の方々を対象に、生活相談や福祉用具等便利グッズの展示・体験会がありました。当日は14団体がブースを設け、下記のような内容で多岐にわたりました。

昨年までの会場とは違いましたが、相模原市だけでなく近隣にお住いの皆様も来場し、それぞれのブースとも賑わっていました。

当協会もブースを設けましたが、会員だけでなく関心を持たれた多くの方々が立ち寄ってくださいました。

日時 2月9日(日) 午前10時~午後2時

会場 ユニコムプラザさがみはら

内容 (1)生活全般の相談

(2)白杖歩行相談、盲導犬体験、誘導支援紹介

(3)拡大読書器、ルーペ等紹介

(4)録音図書再生機、点字ディスプレー紹介

(5)音声時計、音声体温計等生活用具紹介

(6)IT機器体験

(7)就学、就労、老後等の施設紹介、相談

上記のように、内容は多岐にわたっておりますので、全部を紹介することはとてもできません。私のいたブースのすぐ近くに盲導犬のブースがありましたので、その様子をご報告いたします。

本物の盲導犬(ラブラドールレトリバー)がお仕事をしております。背中のハーネスバッグにはなんと「盲導犬」とともに「見本」と大きくかかれておりました。「そうか、見本かあ。確かに間違ってないけれど、リアルなワンコが見本っていうのもなあ……。」と妙な感想を持ってしまいました。

さて、その「見本」の盲導犬(すみません、名前を聞きそびれました。あの子たちはみんな名前があります。)ですが、おとなしいですね。当たり前ですが、感心します。けっこうな人出だったのでワサワサしていたのですが、落ち着いてお仕事をしておりました。そして、体験の方にハーネスを持ってもらい、会場を出て歩行訓練です。盲導犬はユーザーさんのすぐ隣を歩いているので、そばで見ていると盲導犬が脚を踏まれてしまうのでは?と不安になりますが心配ご無用です。担当の方の説明では盲導犬はおっとりしているようですが、意外とすばしこくて脚を踏まれそうになればサッとかわすのだそうです。なかなかやりますね。またまた感心。

さて、せっかく盲導犬とお知り合い(?)になったので、少し勉強しました。街で盲導犬に出会ったときに絶対にしてはいけない行為。ワースト5です。

- 声をかける

- じっと前から見る

- なでる ハーネスを触る

- おやつなどの食べ物を与える

- ペットを近づける

他にも細々したことはありますが、まずはこの5つをしっかり覚えておきましょう。2の「じっと前から見る」とかはやってしまいそうです。気をつけねば。

それでは最後に、盲導犬協会HPからのコピペですが、盲導犬を利用するまでの流れをごく簡単にご紹介しておきます。

盲導犬貸与の条件

- 見えない、見えにくいことで歩行が困難と感じている方

- 「盲導犬と積極的に外出したい」という社会参加意欲がある方

- 約4週間の共同訓練(盲導犬と歩く訓練)を受けられる方

- 責任を持って盲導犬の適切な飼育と管理が出来る方

※身体障害者手帳は、必ずしも必要ではありません。また、年齢の制限もありません。

盲導犬貸与までの流れ

3. 申込書を提出してください。受理後、具体的な調整に入ります。

※参考(1)名前について

日本盲導犬協会では名付けはパピーウォーカに権利があります。また、名付けにはルールがあります。

1.アルファベットが割り当てられるので、最初の音はそのアルファベットとなる。

例 W→うぇ… うお… うぃ…

2.協会籍の犬(盲導犬、訓練犬、パピー、繁殖犬、PR犬、引退犬)の名前は使えない。

その他としては、犬は子音の区別が苦手なので、母音主体の名前が適切とのことです。

参考(2)ハーネスについて

戦後に始まった日本の盲導犬訓練の歴史の中で60年間にわたってU字型ハーネスが使用されてきましたが、2014年にユーザーにとって使いやすい形態の「バーハンドル型ハーネス」に改良され、現在多くのユーザーが使用しています。

【バーハンドル型ハーネスの特徴】

1 腕のねじれが解消され体への負担が減る

2 1本の棒状なので、白杖と同じ感覚で握れて情報もつかみやすい

3 人が立ち位置を変えなくても、握りをスライドさせることでポジションの調整ができる

※下の写真は相模原市視覚障害者協会のブースです

女性部第3回ほっと・サロン

日時 令和7年1月29日(水)

場所 けやき体育館教養室

時間 10時から14時

今回は 午前午後通して おしゃべり会を企画してみました。

自己紹介とともに今年の抱負を お聞きしました とにかく健康で過ごしたいという方が多かったように思います。

1月から七沢の自立支援ホームで通所の訓練を受けている方から訓練の様子の話や、自宅近くの老人施設のデイサービスに行った時の話もあり その方は 孤立しないように積極的にいろんな人に話しかけて行くことで楽しく過ごすことができているということでした。

その後はみなさん席を離れ 趣味の話や サークルの話などで盛り上がっていました。

参加者は26名(付き添いを含む)でした。

添付の写真は、ロの字がたにしたテーブルを参加者が囲んで歓談をしている全体のようすを、角度を変えて4枚掲載しています。

第18回神奈川県障害者スポーツ大会(卓球、サウンドテーブルテニス競技会)

令和7年1月19日(日)、藤沢市にある神奈川県立スポーツセンターの、改修され生まれ変わった素晴らしいアリーナにて、卓球、サウンドテーブルテニス(STT)競技会が開催されました。

県内から日頃の練習の成果を発揮しようと多くの選手が集まり 熱戦が繰り広げられ 相視協からも STTクラブのメンバー、男性3名女性1名の計4名が出場しました。

結果、男性の部で1名が優勝して金メダルを獲得。あとの2名も準決勝まで勝ち進みましたが、残念ながらもう一つ力が出し切れず、3位決定戦の末、1名が3位で銅メダルを獲得、もう1名は4位であと一歩メダルに手が届きませんでした。

今回の競技会は 10月に開催される 全国障害者スポーツ大会 滋賀大会の選手選考会でもあり、 いつもにも増して熱戦となりました。

メダル獲得の選手は滋賀大会の選手に選考されるのを期待して、入賞できなかった選手は、来年の大会で、選考されるようにまた練習を頑張りましょうと誓い大会を終了いたしました。

出場された皆様お疲れさまでした。

相模原市身体障害者連合会(相身連)賀詞交歓会

令和7年1月11日(土) 市民会館にて関係者も含めて参加者およそ70名により開催されました。

ご来賓に本村市長、古内市議会議長、笹野社会福祉協議会会長、武石社会福祉事業団理事長のご臨席をいただきました。

開会の言葉に続き、相身連会長の挨拶では、

「新年早々来賓の方々をお招きして賀詞交歓会を開催できますことを大変うれしく思います。

日頃相身連の運営にあたりましては、皆様にはご支援ご協力をいただいておりますことに心から感謝申し上げます。

障害当事者である相身連3団体は相身連事業を始め独自の活動で、また県身連事業にも年間を通して私たち相身連が県身連事業にも積極的に参加せざるを得ない事情がありまして、それは神奈川県の県内の障害者団体26団体が会員の高齢化等で会を退会、若い人の入会者が少ないなどの問題で県身連事業の障害者スポーツ大会、福祉大会、研修会、講演会、歩行訓練会、社会見学等すべての行事で以前と比べて参加人数が減ってきている中での活動となっています。

相身連ではどの行事にも積極的に多くの参加人数で対応、県身連事務局からも相模原市の参加者数をどの行事においても一番頼りにしていると言われます。

相身連行事と県身連行事を両立して令和7年も会員の皆さんと元気に活動していこうと思います。

昨年12月7日の神奈川新聞に、12月6日から8日の障害者作品展の会場の写真とコラムの記事が載っていました。

相身連3団体と市内の障害関係団体14事業所から数多くの作品を出品していただき、来場者数400名を超える皆さんに作品を見ていただくことができました。

これからも関係団体と協力して障害者作品展を継続してやっていけたらと思っています。

最後になりますが、相身連の運営については課題もありますが、役員一同動向を踏まえながら適切に対応していきますことを誓いまして新年のご挨拶とさせていただきます」と締めくくられました。

本村市長は本日11か所を回られると言う超多忙の中で駆けつけていただき、

「小出会長先頭に日頃市政へのご理解をいただいていることに改めて感謝したいと思います。

昨年は市制施行70年を迎えて本当に多くの皆様に70年をお祝いいただき感謝したいと思います。

これからも「だれ一人取り残さない」そういった相模原市をしっかりと築いてまいりたいと思います。

そして30年先の市政100年に向けて希望のたすきを次の世代につなげていくことが私たちの仕事だと思っていますので、またご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

昨年は小出会長をはじめとする連合会の皆さまには市政の深いご理解をいただいていますことに感謝するとともに、障害者スポーツの普及イベントへの参加、障害者作品展さらにはさまざまな障害者施策に対するご意見ご提言を賜りまして感謝申し上げたいと思っています。

昨年12月の皆さまが力強く描いたり作られてきた障害者作品展にお邪魔させていただきました。

一点一点見させていただく中で本当に皆さまの気持ちのこもった作品を見させていただき力強くさまざまなチャレンジをしていることに感銘を覚えたところでございます。

今障害者施策の転換の方向性でご心配ご迷惑をおかけしている点もございますが、新たな形で施策をしっかりとした点にしていきたいという部分もございますので、たとえば6年度で言いますと障害者の短時間雇用創出事業というものを新たに入れてまいりました。

こうした皆様のお声を政策にし形にできるように努めてまいりたいと思いますので、ぜひ相模原市に対しまして「こんな風にしてもらいたい、このことが足りない、こんなことがあると便利だな」ということをぜひ遠慮なくお申しつけいただければと思います。

皆さまからの声をできる限り形にして参りたいと思っていますので、ご指導のほどお願いしたいと思います。

そして昨年4月には一人一人がかけがえのない個人として尊重されて皆様のお互いの人権を尊重し合うような社会を作って行きたいと思う心で「相模原市人権尊重のまちづくり条例」を作ってまいりました。

これを広く市民の皆様にご理解いただけるように今年も一年努めてまいりたいと思います。

最後になりますが昨年市議会の古内議長とともにカナダトロントに行ってまいりました。

カナダトロントと言うと皆さんご存じでしょうか?相模原市と友好都市を結びまして来年あたりで35年を迎えると思います。

そういった中で5年前に一度訪問した際には280万人であったトロント市でありましたが、今回305万人に人口が膨れ上がっておりました。

5年間で25万人増えるというのはものすごい勢いですよね。

この大きな要因は外国人市民の皆様の移民が大きいと言うことでありまして305万人のうち53%がカナダの方々、47%が外国人市民の皆さまということでありまして、多様性を大変感じました。

相模原市も現在72万市民いらっしゃいますが、2万人が外国人市民の皆さまでいらっしゃいます。

年々10人以上増えているのですが、私たちは今、10言語でだれ一人取り残さない施策を対応中でありますが、トロントに行って驚きましたのは、例えば私がトロントに引っ越したとしますよね、向こうで生活どうしようかな 仕事どうしようかなというときに電話で311を押すと200言語対応で365日24時間「本村 賢太郎さん あなた日本から来たのですね 働くところはあるんですか? お住まいはありますか?」などと本当に寄り添って対応されている姿を見て改めて相模原市はまだまだ改革の余地があるなと思っています。

今年も一年間いろんなことを皆様から学び具体的形にできるように取り組んで参りたいと思いますので、小出会長を先頭とした各団体のご活躍とそして更なる皆様のご飛躍を祈念したいと思います。

相模原市政しっかりとこれからも古内議長先頭とした市議会の皆さまとともに両輪で対応して参りますので今年も一年よろしくお願い申し上げます。」と当連合会の活動に対する激励、だれ一人取り残さない共生社会の実現、障害者に寄り添った施策の推進などを熱く語っていただき参加者に希望と背中を押してくださるお言葉をいただきました。

またそれぞれのご来賓からも当連合会の活動への期待と激励など温かいお言葉をいただきました。

続いてお茶での乾杯の後昼食となり、待望の崎陽軒のシュウマイ弁当に舌鼓を打ち、あちこちから美味しいとの声が上がっていました。

しばらくして恒例のビンゴゲームが始まり、出た番号を読まれるたびに会場のあちこちでざわめきが始まり、次々にリーチやビンゴの声が上がり賞品獲得者への祝福の拍手が起こりました。

最初のビンゴは4人となりじゃんけんで順位を決めるという異例の形となりましたが、相視協会員が1・2等賞と4等賞を占める幸先のいい出だしとなり参加者全員が賞品をゲットしました。

最後の賞品がなくなって終了となりましたが、当たらなかった人にも参加賞が渡され皆笑顔となったところで談笑となりテーブルごとにおしゃべりの花を咲かせていました。

談笑が続いているところで閉会の言葉があり、また元気に再開することを誓い合いながら帰路につきました。

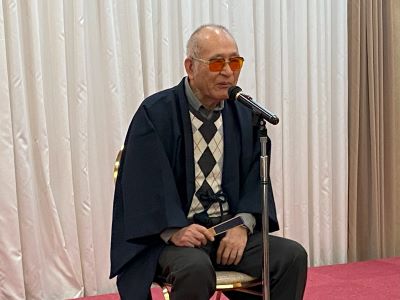

添付の写真は4枚で、以下、左から順番に写真の説明をします。

1.相身連会長のごあいさつ

2.市長のごあいさつ

3.ビンゴゲームをしている会場のようす

4.崎陽軒のお弁当。右奥にシュウマイ3個、手前のごはんはお赤飯

令和6(2024)年度「親睦会及び白い杖の文化祭」活動報告

12月22日(日)相模原市民会館 4階 あじさいの間にて開催いたしました。参加者は関係者も含めて62名でにぎやかな会となりました。では、活動報告いたします。

(1) はじめに

9時の会場オープンと同時に会場設営がはじまりました。椅子を並べて、卓番号の札(サンタさんやトナカイさんがいてなかなかかわいい!)を立てます。ミカンとお菓子、荷物入れの袋などセットして、演奏やゲームに使うホワイトボードや長机を用意します。ホワイトボードはエレベーターに収まらずに「あれっ!これどうすんの?」と思いましたが、なんとか対角線で収まることが判明して一件落着。それにしてもギリギリのサイズ感でした。大きいサイズのホワイトボードは絶対に無理です!

そんなこんなでバタバタしていると早くも参加者が現れます。受付開始は10時の予定でしたが、9時30分には受付が始まりました。そして、続々と参加者参集。なんと10時にはほんの数名を残すのみとなりました。みなさん、この日を本当に楽しみにしていたんですねえ。さて、それではいよいよ会の始まりです。

(2) 第1部 親睦会

司会の一声によって開会です。まずは会長挨拶、「今年は相模原市の市政70周年などがあり、いろいろな企画のあった一年でした。表彰を受けられた方もいらっしゃり、実りの多い一年だったと思います」、とのことでした。

続いて自己紹介。一年を振り返るといろいろあります。62人全員をご紹介するわけにもいかないので、申し訳ありませんが、数名でご容赦ください。

・国体で野球に出場しました。(エースだそうです。すごい!)

・高齢化にともなって自分の歳を忘れました。(いいことですね)

・胸にペースメーカーを入れました。(ヘルスメーターではありません)

・みえ松阪マラソンに伴走者として出場しました。(途中で松阪牛が食べられる!)

・孫が来て元気を吸い取られた!(元気はもらってください)

・熱中症で本当に倒れた。(家族が発見しなかったら危ないところだったそうです。気をつけましょう。)

・今年で会員歴40年を迎えた!(素晴らしいです。今後もよろしくお願いいたします。)

・健康でいられた!(これが一番ですね)

キリがないので、このへんで……。

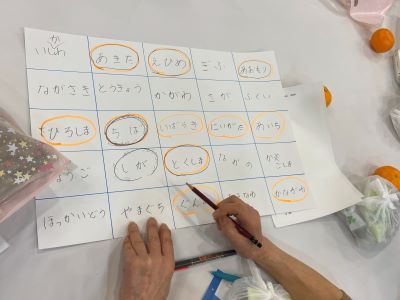

続きまして、ビンゴ大会です。ビンゴはテーブル対抗の都道府県ビンゴです。各テーブルには大きな画用紙が用意されており、5×5のマス目が切ってあります。合計25の空欄に好きな都道府県を書き込みビンゴ用紙の完成となります。担当者が各テーブルを回って読み札を開けてもらいます。読み上げられた都道府県名をホワイトボードに記録していくのが私のお仕事。この時、私の脳裏には「やばいかもしれない」という警告が……。理由は単純、都道府県の漢字ってなかにはちょっと難しいのがありますね。出て欲しくないなと思っていたのが「ギフ」。本当に自信がなかった(汗)出なくてよかったです。正解は「岐阜」です。でも、他の県でかましました。「えひめ」をうっかり「愛姫」と書いてしまい「?」となって慌てて修正。「愛媛」ですね。それから「いばらき」が危ない。「茨木」としそうですが、これは実在する大阪の市、県は「茨城」です。これも危なかった。さて、そんなこんなで一人でジタバタしている内にリーチ!の声。読み札が23の時に最初のビンゴ、豪華景品が配られました。続いて読み札26と28でビンゴが発生、商品はそれぞれの参加者の手に収められました。

それでも、まだ景品は残っているので今度はじゃんけん大会となります。会長とじゃんけんをして景品をめざします。ワイワイと楽しくじゃんけんをして、景品はすべて参加者の手に渡りました。景品を手にした人はこの日の幸運を、手にできなかった人は、今年の運はまだ使い切ってないということで明日以降の幸運に期待しましょう!

そして、お昼ご飯となりました。ああ、お腹減った……。

(3) 第2部 白い杖の文化祭

午後は「文化祭」です。いろいろな出し物が登場いたします。

1.大正琴

先生が3人、会員が6人の総勢9人による合奏です。お楽しみください。

「絶唱」作詞 西条八十 作曲 市川昭介

1993年に舟木一夫が歌ってヒットした曲です。大正琴の演奏なので、歌詞はないですが、興味のある方はネットで検索してみてください。さすがは詩人の西条八十の作詞だなあと思います。しみじみとしたいい詩です。もちろん大正琴による演奏も素晴らしかったです。

「横浜たそがれ」作詞 山口洋子 作曲 平尾昌晃

1996年に五木ひろしが歌っています。作詞・作曲は当時ゴールデンコンビといわれたお二人ですので、大ヒット間違いなしの曲でした。これもいい歌ですねえ。昭和の香り満載です。それにしても「横浜」は詩になるなあ。

「たき火」童謡・唱歌

誰でも知っている名曲で季節になじみますね。でも、最近はたき火はだいたい御法度ですから、通りかかって「おっ、たき火だ。暖まっていこうじゃないか。」なんてことにはなりません。それから「しもやけおててがもうかゆい」は30歳以下の人には通じないようです。時代は変わった……。

2.歌(カラオケ)「大阪ボレロ」作詞 朝比奈京子 作曲 小田順平

歌ってくださった、石井喜章氏はFMさがみで月曜日の夜8時からの「ヨッチーノ石井のアゲアゲマンデー」を担当なさっています。石井氏は番組で相模原市視覚障害者協会をたびたび取り上げてくださっています。機会があれば是非お聞きください。

ちなみに「ボレロ」はスペインの舞曲で4分の3拍子、踊り手がカスタネットでリズムをとる曲です。

3.手話で歌「上を向いて歩こう」作詞 永六輔 作曲 中村八大

坂本九の名曲です。全部はとても無理ですが、最初だけ手話の解説をいたします。

「上を向い」て歩こう」→手をチョキにして目線のあたりから斜め上にむけて手を移動させる

「歩こう」→人差し指と中指で歩く動作

「涙が」→手で目のあたりから下に手を下げる(涙が流れる様子)

「こぼれないように」→右手の親指を立てて左手の手のひらで押さえる(我慢する)

以下、申し訳ないですが割愛させてください。

すばらしい手話ソングが終わった時、司会が手話で「ありがとう」の賛辞を述べていました。

ちなみに、手話の「ありがとう」は左手の甲を上にして、胸のあたりに水平、右手は小指を下にして左手の甲に垂直に下ろして、小指が当たったら上にあげます。

4.アミーゴの皆さんによる演奏

「アミーゴ」はスペイン語で「友達」ということです。声援はぜひ「アミーゴ!」でお願いいたします。

編成はオカリナと鼻笛とキーボードです。(鼻笛の演奏者のネクタイはなんとサンタさんでした。かなりかわいい)オカリナはともかく「鼻笛」は説明が必要ですね。では、ちょっと解説です。

「鼻笛」とは文字通り鼻で鳴らす笛です。ルーツはブラジルのインディオらしいですが、はっきりとはわかりません。現在使われているものは木、プラスチック、ブリキ、陶器などで作られています。「鼻笛」または「ノーズフルート」で検索するとかなりの品が出てきます。価格は2000円前後ですので気軽に試せそうです。演奏方法は鼻から息を吹き込み口の中で反響させます。うまくできるかどうかは努力次第かな?

「たき火」

季節感満載の名曲です。

「雪」

童謡・唱歌です。こちらも季節感満載の名曲です。

「清しこの夜」

あまりにもなじみの曲ですが、あらためて調べてみました。まず原詞はドイツ語、たぶん19世紀初頭に書かれています。とても古いですね。そして2011年にオーストリアの無形文化遺産に指定されています。英語のタイトルが「Silent night」で、日本のタイトルが「清しこの夜」です。

明後日はいよいよイブですから、あちこちでこの曲を聴くことになりますね。みなさん、プレゼントのご用意は大丈夫でしょうか?

「お正月」童謡・唱歌

「もういくつ寝ると」というのはいかにも子ども心でいいですねえ。私などはそういう純真は心を失ってしまいましたねえ。ああ、あの頃に戻りたい。

5. カラオケ

「もしもピアノが弾けたなら」作詞 阿久悠 作曲 坂田晃一

今年の10月に亡くなられた西田敏行さんの名曲です。1981年に「池中玄大80キロ」の挿入歌として発表され、同年の暮れに西田敏行さんは紅白歌合戦に初出場しています。歴史に残る名曲ですね。

6. 落語「宿屋の仇討ち」

ちょっと長くなりますが落語の概要をご説明いたします。

とある宿屋に一人の旅侍がやってくる。前夜の宿では大部屋の雑魚寝で騒がしかったので、狭くてもよいので静かな部屋で休みたいと手代に告げて泊るが、その後に現れた三人連れが隣の部屋に案内され、芸者を呼んで大騒ぎを始める。

侍が手代を呼んで苦情を言うが、混雑のため代わりの部屋を用意できない。手代が侍からの苦情を三人組に伝えると、三人は不承不承寝床に入るがなかなか寝られない。そのうち相撲の話になり、部屋で取り組みを始めて、また侍から苦情が来る。静かな話がよろしいというので、源兵衛が、三年前に武士の妻とねんごろになった挙句に、その現場を目撃した夫の弟を斬り殺し、妻の方も始末してしまったという自身の体験を語り出す。

すると隣の侍がまた手代を呼び、「拙者、三年前妻と弟を殺められ、仇を討たんものと旅しておったが、今こそ分かった。隣の源兵衛と申す男こそ我が仇である。連れの者と一緒に今すぐ討ち取る!」と告げ、宿の者らに命じて三人を柱に縛り付ける。源兵衛は「あれは聞いた話だ」と弁解するが侍は耳を貸さない。

侍はゆうゆうと眠りにつくと、翌朝、昨夜のことはすべて嘘だったと手代に告げる。なぜそんな嘘をついたのかと聞かれた侍は「ああ言えば、ぐっすり眠れる。」

見事な落語で大きな拍手に包まれました。衣装も和服風でまさに噺家でした。

7. コーラス「コールジェネシス」

総勢13名のコーラスグループです。衣装が素敵でした。女性陣は上が白でキラキラ光るアクセサリー、下はシックな黒。男性陣は白と黒のツートンカラーのフォーマルウエアです。クラシックのコンサートみたいです。

「森へ行きましょう」ポーランドの民謡

「NHKのみんなのうた」で有名になりました。また、ダークダックスも歌っています。かわいい歌詞の素敵な歌ですね。

「さびしいカシの木」作詞 やなせたかし 作曲 木下牧子

作詞のやなせたかしさんはご存じ「アンパンマン」の作者です。この歌の歌詞はとても哲学的でなんとも切ないというか、あれこれ考えさせられるというか……。ともかく深いです。ご紹介いたしますので、ぜひしみじみと味わってください。

山の上のいっぽんのさびしいさびしいカシの木が

とおくの国にいきたいと空ゆく雲にたのんだが

雲はだまっていってしまった

山の上のいっぽんのさびしいさびしいカシの木が

私といっしょにくらしてとやさしい風にたのんだが

風はどこかにきえてしまった

山の上のいっぽんのさびしいさびしいカシの木は

今ではすっかり年をとりほほえみながらたっている

さびしいことになれてしまった

とある解説によるとどうやら「カシの木」はやなせさん自身ではないかということです。これ以上は長くなるので割愛いたします。

「sing」作詞 作曲 Joe Raposo

アメリカの子ども向けテレビ番組のセサミストリートの挿入歌として発表された楽曲です。カーペンターズがアメリカのABCテレビ(米国)に出演した際にこの曲を聴いて自分たちも歌うことにしたそうです。1973年にリリースして大ヒットしました。日本人では今陽子(ピンキーとキラーズのピンキーです)が歌っています。

(4) 終わりに

ともかく楽しいイベントでまたたくうちに一日が終わってしまいました。参加された方々も十分に楽しまれたことと思います。是非、来年もこのような会が開催されますこと、またみなさんがお元気で参加されますことをお祈りいたします。本事業にご協力いただきました皆様、本当にありがとうございました。

以上、報告でした。

添付の写真は8枚で、以下、左上から横方向へ順番に写真の説明をします。

1.会長のあいさつ。

2.会場の全景。7台の円テーブルに9人くらいずつ座っています。

3.ビンゴゲームの舞台上、読み上げられた都道県名が書かれたホワイトボードと、それを書いていく担当者。

4.第2テーブルのビンゴの紙のアップ。中央横一列にビンゴが完成。

5.舞台上でチョキを出す会長と、それぞれにグーチョキパーを出している会場のみなさん。

6.舞台上で大正琴を弾くみなさん。

7.落語「宿屋の仇討」を披露する会員。

8.コーラスグループ「コールジェネシス」のみなさん。

第69回神奈川県身体障害者福祉大会

令和6年12月15日(日)海老名市文化会館大ホールにて500名参加(主催者発表)のもと開催されました。

天候にも恵まれ当協会からは28名が参加しました。

第一部の式典は神奈川県身体障害者連合会(県身連) 鈴木副会長の開会のことばで始まり、内藤県身連会長、橋本神奈川県副知事の主催者あいさつ、県知事表彰・県身連会長表彰・感謝状贈呈、ご来賓による祝辞、受賞者代表あいさつ、体験発表などにつづき、大会宣言が採択されました。

当協会からも1名の方が県身連会長表彰を受賞され、とても聞きごたえのある体験発表に会場から大きな拍手を受けられました。

[大会宣言中の行動宣言]

私たちは、この大会を契機に、障害者のニーズに十分対応した計画・制度の着実な推進と、すべての人が安心して生活できる社会の実現を目指して、次のとおり行動します。

一、私たちは、障害者権利条約理念に基づく障害関連の就労や教育などあらゆる分野が着実に施行され、障害者の権利の保障が図られるよう、働きかけていきます。

一、私たちは、「改正障害者差別解消法」が広く周知され、有用な制度となるよう、関係団体等を通し、働きかけていきます。

一、私たちは、障害者の防災対策や避難所における対応など、障害当事者の目線に立った支援体制等の充実が図られるよう、働きかけていきます。

一、私たちは、いつでもどこでも安心して暮らせる差別のない地域社会を築くために、関係者との連携を強めながら、自らの力を十分に発揮し、社会に働きかけていきます。

昼食をはさんで第二部のアトラクションは、海老名東柏太鼓の腹に響く迫力ある演奏が行われ、小学生前や小学低学年とおぼしき団員のばちさばきや仕草は自分の子供を見守るような気持ちになりとても感動したとの声も聞かれました。

最後に次回開催地の伊勢原市の身体障害者福祉協会 早乙女会長のごあいさつがあり、締めくくりとして小出県身連副会長による閉会のことばでお開きとなりました。

写真は2枚で、県身連会長表彰を受賞された当協会会員が、舞台上で表彰状の授与を受けるところと、体験発表をしているところです。

相模原市障害者作品展

令和6年12月6日(金)~8日(日) 相模原市身体障害者連合会の主催による「相模原市障害者作品展」が、あじさい会館6階展示室にて開催されました。

15の団体の作品が出展され、3日間にわたって多くの人が来場しました。

当協会からは、12名の会員が、セーター、アームウォーマー、レッグウォーマー、コースターなどの編み物、有名人の似顔絵32点、石鹸粘土で作ったあじさい、ガラスのタンブラー、クリスマスのオブジェ、フクロウの絵、猫、花などの置き物、ポーチやバッグ、俳句2点、布製の小物入れ11点、点字用紙リサイクルのバスケットなど、全部で73点を出展しました。

手間をかけて作られた力作ぞろいで、来場された方々が熱心に見学していました。

会場内を写した写真が6枚あります。

会場入口正面奥の写真が1枚。壁に貼られた「障害者作品展」の文字、その下に絵画2枚と、本村賢太郎市長による「繋ぐ」の書。その横に「相模原市身体障害者連合会」の垂れ幕が写っています。

あとは、当協会の作品すべてを分けて撮った写真が4枚、見学している人の写真が1枚です。

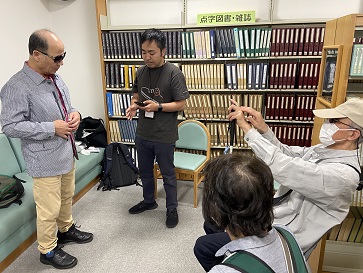

七沢自立支援ホームの見学会に行ってきました!(2024/11/07)

本日は、「ささの会」主催の七沢自立支援ホームの見学会に参加いたしました。相模原市視覚障害者協会からは、4名の参加でした。私たちとささの会のメンバーとガイドさんを併せて総勢13名でした。

まず最初にご説明いたしますと、ここには「七沢自立支援ホーム」・「神奈川リハビリテーション病院」・「七沢学園」という三つの施設が隣接(内廊下で接していて、外に出ないで移動できます)しております。ですから、それぞれの施設を簡潔に解説しておきます。すべてHPから抜粋です。

① 七沢自立支援ホーム

脳血管障害や脊髄障害など、身体の麻痺や高次脳機能障害のある方、視覚に障害のある方に対して、リハビリテーションセンター内の神奈川リハビリテーション病院と連携し、評価や各種訓練などにより、自立に向けた支援を実施しています。これまで多くの方々が単身生活や、就労などの地域生活に移行されています。

② 神奈川リハビリテーション病院

神奈川リハビリテーション病院は、昭和48年に設立され、(中略)リハビリテーション医療を牽引してまいりました。幅広い診療科による多彩なリハビリテーション医療と多職種による様々なリハビリテーション訓練により多くの患者様の社会復帰のお手伝いをしてまいりました。特に、脊髄損傷、高次脳機能障害、神経疾患、股関節症に対するリハビリには定評があり、疾患によっては全国から多くの患者様においでいただいております。

③ 七沢学園(知的障害児施設・障害者支援施設)

一人一人の総合的な評価をもとに能力に応じた支援・訓練・治療を行います。また、在宅生活を支えるため、地域関係機関と連携をしながら、来園および訪問等による訓練・助言や相談等も行います。

では、前置きはこのくらいにして、さっそく見学会の報告をいたします。

(1) 集合!

七沢自立支援ホームの所在地は「厚木市七沢516番地」で、七沢自然公園など、周りは山などの自然に囲まれています。最寄駅ですが、本厚木と愛甲石田、伊勢原の三駅からバスが出ていて、どの駅からも30分程度になります。今回は小田急線の本厚木からのルートです。ということで、早めに集合して腹ごしらえです。橋本から相模線にゴトゴト揺られて厚木、小田急線に乗り換えて一駅で本厚木。本厚木に到着したのは11時前です。駅直結のビルの6Fに上がります。とある会員さんの「おいしい店情報」に従って、某うどん屋さんに到着。開店は11時なのでまだ電気もついていません。まだかまだかと待つこと暫し。念願の開店!さてさて、なにを食べようかなと思案投げ首です。一瞬、天ざるそばに傾きかけましたが、「待て!ここはうどん屋!」と自分を制し、素直に天ぷらうどんを選択。ありがたいことに「うどん半玉増量無料」とのこと。迷わず増量しました。食レポは長くなるので割愛。結論は「おいしかった!」です。

さて、お腹もいっぱいになったので、バス停へと向かいます。

(2) 七沢自立支援ホームへ

バスで30分ほどかかります。本厚木を出発して10分ほど走るとあたりの様子が変わってきます。玉川に沿って北西に向かうと自然豊かな風情になります。神奈川県産の材木を専門に切り出す製材屋さんがあります。丸太の原木やら製材したての木材が大量に並んでいたりしていい感じです。七沢温泉郷の看板が見えます。(自立支援ホームからもう少し奥に行くと温泉郷があります)なかなか脱日常の世界に突入してまいりました。ちょっとワクワクいたします。

そして、最後のカーブを曲がるとなんと眼前には巨大な建物が!後でわかるのですが、これは「神奈川リハビリテーション病院」です。バスを降りるとまずはこの神奈川リハビリテーション病院の正面から中に入ります。そして、中を抜けると目指す「七沢自立支援ホーム」にたどり着くということになります。神奈川リハビリテーション病院の1階からまっすぐ進んだのに、たどり着いたのは七沢自立支援ホームの2階です。あれ?と思いました。二つの建物は斜面に建てられており、ちょうどワンフロア分の高さの違いがあるので、こういうわかりにくいことになっているのだそうです。

まずは、パワーポイントを使ったレクチャーです。レクチャーしてくれた職員さん曰く、「私、声に抑揚がなくて、よく寝られてしまいます。眠かったらどうぞご遠慮なく。でも、いびきは自粛してください。」と。やばいかもしれないと密かに汗。

レクチャーの内容は施設に関することで、これはHPから借用してご説明いたします。なお、情報量が非常に多いので、多くの部分を割愛いたします。(それでも多いです)

※視覚障害の方へ

人は外部から得る情報の80パーセント以上を目に頼っていると言われ、視覚に障害を受けると、文字の読み書きや外出、家事など、日常生活の様々な面で不自由を来します。これらの不自由を軽減するための自立訓練プログラムは、職業リハビリテーションに先立つ社会的リハビリテーションの第1歩です。

七沢自立支援ホームは、障害者総合支援法に基づいて設置された指定障害者支援施設で、視覚障害者の方々に対して入所・通所により、利用者個々のニーズに応じた総合的な自立訓練(機能訓練)プログラムを提供し、家庭や社会での生活の広がりをお手伝いしています。

※サービス内容

七沢自立支援ホームでは、視覚障害者の方々に対して、社会・経済活動への参加や家庭復帰など利用者個々の目的に応じたプログラムを編集し、様々な角度から訓練・支援を提供しています。

※生活支援

当施設での生活を自立的に送ることにより、訓練成果を日々の生活に生かすことができます。入所されている方も、外泊・外出は自由で家庭生活を維持しながらの訓練も可能です。

※個別相談

利用者の個別の進路や生活に関する相談は、担当のスタッフが窓口となり、調整や支援を行います。

※家族支援

障害を受け入れる間の悩みや葛藤は本人ばかりではなく、家族にとっても大きいものです。年2回の家族会の他、個別の面接相談や訓練見学、個別帰宅訓練などを行います。

※医療と健康管理

医務課の看護師や神奈川リハ病院の医療スタッフと連携して健康管理に当たります。また、食事制限の必要な方には、専門スタッフによる栄養相談も行います。

※職業リハビリテーションへの方向付け

職場への復帰に関わる相談や事業所調整、視覚障害者の職業訓練等の情報提供などは、希望により職業更生相談員が関わります。また、就労経験のない方には職能訓練科による職業適性評価などのプログラムも用意されています。

※個別訓練

視覚、触覚、聴覚、身体運動感覚等の残存諸感覚の活用を意識づける感覚訓練、安全且つ能率的に一人歩きできることを目指す白杖歩行訓練、点字の読み書きやパソコン・タブレットの操作、録音図書の利用等のコミュニケーション訓練、掃除や洗濯、調理などで視覚に代わる確認方法や安全動作を身につけることを目指す日常生活訓練などのプログラムを用意しています。

※まだまだありますが割愛いたします。

(3) いざ、施設内見学へ

レクチャーが終わり、いよいよ施設内を案内していただきます。

まず、感じたのは施設全体が広々としているということです。廊下はおそらく幅が3.5mはあります。車椅子が楽にすれ違えます。そして、どこもかしこもきわめて美しく清潔であるということ。素晴らしいです。全体に明るいのですが、弱視の方が困らないように部分部分にくっきりとしたコントラストのパネルが貼り付けられています。これが目印になります。

それから、エレベーターがすごいです。広い、静か、段差なし。乗ったことに気づかないほどです。そして、とてつもないくらいに静かに動き、止まります。ですから、ドアが開いて初めて「あ、ついたんだ。」と思うくらいです。すごいと思いました。

さてさて、いろいろな部屋があります。食堂は座席指定です。共同で使える冷蔵庫があり、棚ごとに個人使用ができるようになっています。手で触ってどれが自分のものかわかるように専用のバスケットが置かれていて安心して使うことができます。トースターもあります。今は普通となったオーブントースターもありますが、これだと熱い部分にうっかり触ってしまう可能性もあるので、昔懐かしいポップアップ式(今時の若い人はまず知らないと思います)のトースターがありました。おじさんは感動です。ちなみにこれでピザトーストは焼けません(笑)

トイレやお風呂ももちろんあります。バリアフリーなので段差がありません。そこで、暖簾がかかっていて、暖簾に触れたら靴を脱ぐというしきたりです。よく考えられています。お風呂に置かれたシャンプ・リンス・ボディソープは3つがワイヤーで連結されており、順番を覚えれば間違えずに使えるという工夫がされたおりました。晴眼者なのにボディソープで頭を洗ったことがある私は「うん、これはいい。」と思わず感動でした。

入居者用にランドリー施設も充実しています。ここでのお約束はいろいろなものは決められた場所に置くということです。また、使い終わったら洗濯機のフタは開けておくのもお約束です。

スポーツルームにはSTTの専用の台。音の部屋にはデイジー図書が大量に(おそらく1万本は超えます)納められていました。点字を学ぶ部屋、相談室、さまざまな訓練施設、どれも素晴らしいものでした。

(4) まとめ

90分程度の見学では見切れないほどの大きな施設で、私の理解はけっして十分ではないなと思いました。帰宅してから。それぞれの施設のHPを拝見し、今日、じかに見た記憶を照らし合わせ「なるほど、そうだったのか。」と確認作業をしております。こうして文字にしておくのも自分にとってはいい経験かなと思って、帰宅してすぐに作業にかかり、およそ2時間30分PCと格闘してきました。しかし、いよいよ限界のようです。すみません。これにて終了させてください。お疲れ様でした。

1 神奈中バス 2 広々しています 3 廊下も広い! 4 食堂です

あしらせ体験実施しました!(2024/11/06)

参加者10名(晴眼者3名を含む)

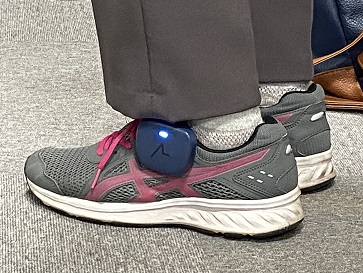

まず初めに「あしらせ」とは?

※今回、体験したのはバージョンアップしたもので、正確には「あしらせ2」です。

名前の由来は「足(あし)」で「知らせる」ということで「あしらせ」です。わかりやすいです。ちなみに作っている会社も「ashirase」で、そのまま「あしらせ」と読みます。「あしらせ」は簡単に説明すると、「視覚障がい者の移動をサポートするナビゲーションデバイス」(ashiraseのHPより)ということになります。

素材は柔らかいプラスチックです。形の説明は難しいのですが、靴の中の外側の甲から踵にくっつけて使う帯状のものです。靴の内側に沿わせて湾曲させて装着するとご理解ください。そして、前(甲の部分)と側面と後ろ(踵の部分)にブルブルと振動する機械が埋め込まれています。この振動がナビゲーションしてくれます。

振動のパターンは次の4種類(目的地到着時の全体振動を含めると5)です。左右の甲・左右の踵・右足の右側面・左足の左側面です。甲と踵は必ず左右が同時に振動します。従って、これからの記述では「左右の」を省略します。また「右足の・左足の」も省略します。「あしらせ」はスマートフォン(アイフォン専用)のアプリケーションと連動しています。(ちなみにアプリケーションの名前も「あしらせ」です)ですから、振動だけでなく音声でもナビゲーションしてくれます。

それでは、実際に体験した様子をレポートします。

まずは、スマートフォンに目的地を入力します。今回はあじさい会館がスタートで、近くのローソン

相模原裁判所前店までの往復となります。アプリケーションは音声で起動できます。起動すると、右側面が振動しました。これは、目的地は右側ですよ、という意味です。(踵が振動すれば真後ろということ)そこで、体を90度右に回転させると、今度は甲が振動します。これは目的地に向かって正しい方向を向いていますよという意味です。さて、歩き始めます。甲が振動しています。同時に音声で「目的地に向かって正しく進んでいます」と案内が流れます。(音声の案内は常に流れるので以下、省略します。)しばらく歩くと甲が振動します。これは右折地点がこの先にありますの合図で、右折地点が近づくに従って振動の間隔が短くなります。右折地点に着きますと、甲が振動します。そして、右側面が振動します。案内に従って右を向くと、また甲が振動します。これで正しい方向を向いたことがわかります。

また、歩いている途中に「あれ、今のところを曲がらないといけなかったかな?」と思った時に「トントン」とすれば、その地点を起点に進むべき方向をあらためて教えてくれる機能もあります。これは通称「トントン機能」です。困った時のお助けとなります。

2、3回右左折をして目的地のローソンに到着です。全体が3回振動して到着を知らせてくれます。そして目的地に着くと右側面が振動してローソンが右側にあることを知らせてくれました。そこで、またしても体を90度回転させると、甲が振動。「あしらせ」君お疲れ様でした。目的地に到着したので足(左右どちらでも)で2回地面をトントンとするとアプリケーションが終了します。

帰りは行きと同じルートなので改めて設定する必要はありません。ルートを戻ると指示すればナビゲーションしてくれます。

まとめ

※長所(詳しくはHPをご覧ください)

(1)マイルートの設定ができる

一度使ったルートはしっかり覚えてくれます。いきなり独立歩行が厳しい場合は、ガイドや晴眼者と一緒に行きたい場所に行ってマイルートの設定をしておけば安心です。

(2)AIおすすめスポット機能・AI画像認識

例えば、「明日、横浜のみなとみらいに遊びに行くけど、コーヒーのおいしいお店を教えて」と呼びかければ候補をあげてくれます。画像認識を使えば、看板やメニューの写真に撮れば内容を読み上げてくれます。

※短所

このように便利にナビゲーションしてくれるのですが、完璧ではありません。あまり欠点ばかりあげつらうと営業妨害になってしまうので、事実のみを淡々と記述します。

- 右左折・目的地などを知らせてくれる位置情報はあまり正確ではありません。

GPSの精度の問題です。ドンピシャで案内してくれることもあれば、ズレることもあったからです。

目的地はグーグルマップの情報を使っているとのことなので、入り口まで案内してくれるわけではありません。今回のローソンの場合、お店の真ん中に案内してくれましたが、お店は横長で入り口はずっと左側でしたのでちょっと残念でした。(これはグーグルマップの情報が店の中央にあったからと考えられます)

- 足の振動にかなり注意しないといけません。

「あしらせ」を使っている最中は「音声情報」・「足の振動情報」・「白杖による危険回避」の三つの動作を同時に行う必要があります。つまり、音・足の感覚・白杖の感触という五感のうちの三つを駆使しなければならないということです。そして、もっとも重要な足の振動を理解するということが要求されるので、これはなかなか難儀です。ただし、音声情報は必須ではないので省略することも可能です。こうすれば、振動・白杖の2点に集中することができます。これはユーザーの熟練と好みによると考えられます。

もちろんどんな道具でも使いこんで習熟する必要があるのはいうまでもないことですが、慣れるまではちょっとしんどいかなというのが正直な印象です。

- 段差・障害物に対しては無力です。

もともと進むべき方向を正しく知らせるというのが「あしらせ」の能力です。目の前にポールが立っていようと、壁があろうと、正面から自転車が向かってこようとなにも教えてくれません。白杖を使って常に危険回避する必要があります。

- 屋内では使えません。

衛星からのGPSを受信してナビゲーションをするので、屋内では使えません。新宿駅や渋谷駅などは、非常に複雑で案内して欲しいところですが、残念ながら無理です。

※参考までに価格など(HPから)

・「あしらせ2」本体価格(非課税)54000円

・アプリケーション「あしらせ」使用料 月額550円(税込)

・アイコサポート連携プラン 月額料金:440円(税込)

※専門スキルを持ったオペレーターに電話で直接ご相談いただける有料オプションです。スマートフォンの位置情報やカメラの映像を活用し、オペレーターが現在地の特定や目的地への移動をサポート。あしらせのお出かけのサポートとしてご利用いただけます。聞ける人が近くにいないなど、いざという時に頼れる心強いサービスです。

女性部第2回ほっと・サロン

10月23日(水曜日) けやき体育館教室で、女性部第2回ほっと・サロンを行いました。今回は久しぶりに料理教室を企画しました。

栄養士の資格を持つ会員の方が作ってくださったレシピをもとに、それぞれグループに分かれ調理スタート。

今回は、たらこパスタ・サラダ・ヨーグルトゼリーとお店のランチ顔負けのメニューでした。

材料を混ぜ合わせたり、お皿に盛り付けたりと みなさんてきぱきとこなされ、予定より30分も早く昼食に。

参加された会員の方からは、「その辺のお店のランチよりおいしかった」「料理教室をまた企画して欲しい」などの声が寄せられました。

翌日の夕食に作ってみたのですが、やはり家族にも好評でした。

奮発して買った白ワインがまだ残っているので、また作ってみようと思っているところです。

以下にレシピを載せておきますのでみなさんお試しあれ。

【たらこのスパゲティー】

材料 4〜5人分

たらこ 120g位

スパゲティー 1人分約80g

海苔細切り 適宜

バター 40g位

塩 大さじ1

わさび醤油

マヨネーズ 30g位

レモン汁 小さじ2~3

本みりん 大さじ1

ホワイトペッパー

白ワイン 大さじ2

はじめに

・バターは室温で柔らかくしておく。たらこは袋からしごきだしておく。

・大きめのお鍋にお湯を沸かしておく。

作り方

1大きめのボール (茹でたスパゲティーが入る位)にバターをいれ、泡だて器でクリーム状に練り、マヨネーズを加えてさらに練り、たらこ、白ワイン、みりんの順に加えてその都度よく練っておく。

2 お湯に塩を加え、スパゲティーを表示に沿って茹で、火を止め1〜2分蒸らし、ザルにあげてお湯を切って1のボールに入れ、レモン汁、ホワイトペッパーを加えて手早く混ぜ合わせ、味をみる。

3 器に盛り、海苔をまぶし、好みでわさび醤油をふりかけていただく。

【ヨーグルトゼリー・ブルーベリーソース】

粉ゼラチン 大さじ2

材料A(プレーンヨーグルト カップ1/2、生クリーム カップ1/2、水 カップ1/3、砂糖 50g、牛乳 カップ1 、レモン汁 大さじ2、ホワイトキュラソー 大さじ2、以上材料A)

キウイフルーツ 1/2

ブルーベリーソース 大さじ6

作り方

1 ゼラチンを水でふかし、湯煎こしてとかす。

2 ポールにAの材料を合わせて混ぜ、砂糖がとけたら1のゼラチンを入れてまぜ好みの容器に入れる。

3 キウイフルーツの皮をむいて薄く切る。

4 ゼリーにブルーベリーソースをかけキウイフルーツを飾る。

【サラダ】

レタス 1/2

きゅうり1 本またはベビーリーフ

スイートコーン 1缶 150g

オーロラソース(マヨネーズ 大さじ5、ケチャップ 大さじ2~3、 レモン汁 少々)

作り方

オーロラソースの材料を混ぜ、ちぎった野菜を お皿に盛り付けてかける。

以上です。

ほかほかふれあいフェスタ2024

令和6年10月12日土曜日「ほかほかふれあいフェスタ2024」が、あじさい会館とウェルネスさがみはら前広場で行われ、会場にはたくさんの人がいらっしゃいました。

当協会は、あじさい会館6階にブースをかまえ、パンフレットや各種資料を配布しながら協会の紹介をし、プレクストークや目を使わなくても糸を通せる針、コインホルダーの展示もしました。

となりのブースは、神奈川県視覚障害者福祉協会の無料マッサージコーナーで、みなさん気持ちよさそうにマッサージを受けていました。

あじさい会館ホールでは、当協会のコーラスサークル「コールジェネシス」が、日頃の練習の成果として『森へ行きましょう』『さびしいカシの木』『オーラ・リー』『マイ・ウェイ』を披露しました。美しく調和のとれた歌声に、客席から大きな拍手とともに「ブラボー」や「アンコール」の声も聞かれました。

外はよく晴れてほかほかした一日、キャッチフレーズどおり障がいのある人もない人も、みんなで楽しんだ市民のおまつりでした。

社会見学(群馬方面 富岡製糸場とこんにゃくパーク)報告

令和6(2024)年10月9日(水)社会見学を実施いたしましたので、ご報告いたします。

(1)出発!

昨夜からの雨が降り続く寒い朝でしたが、誰一人遅刻するiたことなく、定時に受付を完了し、予定通り8時ちょうどの出発となりました。みなさま、ご協力ありがとうございました。

雨は止みませんが、天気予報によるとお昼頃にはお日様を拝めるらしいというありがたい情報。そして、バスの中では「晴れ男」VS「雨女」の熾烈(?)なバトルが。戦いの結果はお昼ころ判明ということで、勝負の行方が気になります。

さて、雨の16号はやはり込みます。快適なドライブとはいかず、ノロノロとバスは相模原ICを目指して進みます。そしてようやくICです。やれやれ、これでやっとバス旅行らしくなるぞ、と期待したのですが……。なんと大渋滞。どうやら落下物があるということで、車線はすっかり車で埋め尽くされてしまいました。動かないバスの中は退屈だと思った人もいたかも知れませんが、静まるところがなく、おしゃべりの花が咲いていました。私は、お隣の方に乞われるままになんと国語の授業。(私は県立高校国語科教諭を35年やっておりました)

お隣さん「ところで古文っていうのはどうやったら読めるようになるんですかねえ?」

私「それはなかなか難儀な質問で、まずは『古文』とはなんぞや?から始めますがよろしいですか?」

お隣さん「はい、それでお願いします。」

というようなやりとりがあり、講義開始。長くなるので内容は割愛です。なおこの講義の内容を知りたい方は、私にお声かけください。

(2)富岡製糸場

さて、ようやく渋滞を抜けて快適なドライブモードに突入です。途中、狭山SAでお手洗い休憩を取り、目的地である富岡製糸場に1時間半近く遅れで到着。バス専用の駐車場から富岡製糸場までは500mほど歩きます。道の両側にはさすがは観光地という感じのお店がずらり。群馬ですから高崎ダルマ、絹のスカーフなどの絹織物、絹入りのお菓子、蚕焼き(蚕の幼虫の姿をした鯛焼きのようなお菓子、これはあまりに姿が蚕なので食べづらい……)、絹は入っていませんが、上州名物のおっきりこみなどなどです。

富岡製糸場に到着すると、小さな器具を渡されました。受信機を首から下げて片耳だけイヤホンをするというもの。これのおかげで屋外でもガイドさんの声がよく聞こえました。また、ガイドさんも無駄に声を張り上げることもないのでなかなかの優れものであるなあと感じました。

いよいよ富岡製糸場の見学です。

富岡製糸場は1872(明治5)年に設立された日本初の機械製糸場で、開業当時の建造物が現存しているというたいへん貴重な遺産であります。2014(平成26)年6月26日に第38回世界遺産に正式登録されております。

できるかぎり簡潔に解説いたします。江戸時代末期に開国をした際、生糸は重要な輸出品だったのですが、残念ながら粗製乱造の横行によって国際的な評価を落としていました。そこで生糸の品質向上のために官営の製糸工場が計画されたのでした。計画の中心となったのは大隈重信、伊藤博文、そして最近話題の新一万円札の渋沢栄一です。彼らはフランスの技術者を招き、1872年に完成、当時としては世界最大規模を誇る製糸場でした。なにしろフランスやイタリアの製糸工場ですら繰糸器は150釜程度までが一般的とされていた時代にあって繰糸器300釜を擁したのですからまさに世界最大級の規模です。1893(明治26)年に三井家に払い下げられ、その後なんどか経営母体は変遷しましたが、1987年(昭和62年間)に操業を停止するまで製糸場として機能していました。

さて、教科書的な解説はこの程度として、ガイドさんのおもしろ解説を少し紹介いたします。

「あの、私、口数は多いのですが、言葉は少ないです。」(笑)

「富岡製糸場では女工さんを募集したのですが、彼女たちの年齢は?そう15~20歳、ちょうど今日おこしの皆様と同じ」(そうだよね~)

「フランス人の技術者が横浜に遊びに行ったら帰ってこないんですよ。それで所長のポール・ブリューナが怒りまして、彼らを解雇したんです。はい、ここ蚕は多いですから。」(座布団一枚)

富岡製糸場の内部は見たこともない巨大な機械が所狭しと並んでおり、壮観でした。なにしろ、まったく見たこともなく、類似の機械などないような極めて特殊な機械なので、なんとも口頭での説明が難儀でした。およそ150年前にこのような摩訶不思議な機械がうなりを上げて絹糸を紡ぎ、近代国家としての日本を支えていたのかと思うと感慨深いものがありました。ガイドツアーはまたたくうちの40分でした。

(3)道の駅ららん藤岡

富岡製糸場を後にして、次は昼食&お土産購入ということで、「道の駅ららん藤岡」を目指します。ちなみに、ちょうどこのあたりで、お日様が出て青空となりました。出発の時のバトルは「晴男」の勝ちということになりました。

「ららん藤岡」は、群馬県南西部に位置する道の駅です。簡単に解説いたします。ここは上信越自動車道藤岡ICに隣接し、高速道路「藤岡パーキングエリア」からも、一般道路からもアクセスが可能な道の駅です。「噴水広場」を中心に農産物直売所、お土産・食店や、当施設のシンボル観覧車のあるミニ遊園地など多数の専門店が並びます。お店はというと、欧風食堂、ラーメン、お寿司(海鮮丼なども)、おそば、カフェ、ソフトクリーム、ラスク、焼き菓子、農産物直売所、お花屋さん、ついでにファミマです。ともかくたくさんありすぎて、全部は見切れませんでした。

ちなみに私のお昼はお寿司屋さんで、まぐろ丼でした。海なし県の群馬でまぐろ丼がおいしく食べられるというのも日本の物流技術のなせる技かなと妙なところで感心たしました。

(4)こんにゃくパーク

今回の社会見学の目玉は「こんにゃくパーク」です。テレビなどでも時々紹介されている有名な観光スポットで、中山秀征さんが「こんにゃく大使」を務めております。さて、60分のうちにどれだけこんにゃくを堪能できるか?ワクワクしながら、いざ突入です!

中は思ったよりも狭いです。観光客はかなりの数なので、はっきりいうと「ごったがえしている」という感じ。まずは、「こんにゃく詰め放題」ですが、人込みをかき分けての作業なので、悠然と「ええっと、これはなにかな?あ、こっちも珍しいぞ。わあ、こんなのもあるんだぁ~!」などという余裕はまったくありません。ともかく手当たり次第です。なんでもいいから袋に詰め込んで、レジを通って、「はあ、お疲れ!」という感じ。

そして、次に待ち構えるのは「こんにゃくバイキング」です。こちらもなかなかすごいことになっております。なにしろすべてこんにゃくです。お品書きはこんな感じ。

・こんにゃくラーメン 醤油味

・玉こんにゃく煮物

・タコさんこんにゃく唐揚げ

・しらたきのかき揚げ

・こんにゃくピクルス

・たこさんこんにゃくのめんつゆ和え

・しらたきのすき焼

・レバ刺し風こんにゃく

・青のりさしみこんにゃく

・うすぎりさしみ ゆばこんにゃく

・ゼリー、ムースケーキ

とてもではありませんが、全部を試食することは不可能。適当にいただいて、ごちそうさまでした。それにしても、こんにゃくでなんでも作るもんだなあとこれまた感心しました。

(5)帰路

慌ただしい一日でしたが、すべての予定を滞りなくこなして無事に帰路につきました。高速道は順調、一般道に降りてからも特に混雑もなく思ったよりも快適な帰路となりました。結局、往路の落下物渋滞に捕まった以外はなんのストレスもなく快適な社会見学となりました。参加されたみなさま、大変お疲れ様でした。来年もぜひご参加ください。

第13回相模原視覚障碍者福祉大会 報告

令和6(2024)年9月8日(日)あじさい会館にて開催されましたので、ご報告いたします。

第1部 大会式典

「ともに生きる社会」を推進して誰もが安心して安全に暮らせる社会の実現にむけて

(1) 開式のことば

(2) 黙祷

(3) 主催者あいさつ

(4) 来賓祝辞 以下のお三方より祝辞を頂きました。

相模原市長 本村賢太郎 様

相模原市社会福祉協議会 会長 笹野章央 様

相模原市社会福祉事業団 常務理事 鈴木泰明 様

※多くの方からお祝いのメッセージを頂きましたので、紹介いたしました。

(5)感謝状贈呈 特別会員 様

(6)大会決議(案)の朗読と採択(全会一致で可決)

(7) 閉式のことば

第2部 講演会

テーマ 視覚障害者のための防災・減災対策の実践について

~エアケーン開発経緯、千葉大停電対応例、減災対策実践のお勧め等

講師 吉田 勇 様

千葉県匝瑳(そうさ)市在住で全盲の災害グッズ発明家の方です。困ったという場面で威力を発揮する風船式の白杖(EAC=emergency air cane)や、周囲の助けを求めるときに役立つSOSサインバトン(ESB)の開発責任者です。吉田さんは首都圏直下型や南海トラフ沿いの巨大地震へのEAC備蓄プロジェクトを実施されています。またESBは”東京 2 0 2 0″ Paralympicsで 各国大使館を介して、視覚障害者athleteに提供されました。

第3部 アトラクション

「ザ・ヘルパーズ」&「あいうえおんがく」による歌と演奏で楽しみました。

「ザ・ヘルパーズ」

美空ひばり 川の流れのように 愛燦燦 1本の鉛筆

サザンオールスターズ いとしのエリー

江利チエミ テネシーワルツ

一青窈 ハナミズキ

「あいうえおんがく」

四季をテーマにした曲を多数

井上陽水 少年時代

森山直太朗 桜

いきものがかり ありがとう

(まとめ)

当日は厳しい残暑を通り越してまさに酷暑でしたが、参加予定の81名が一人も欠けることがなくとてもにぎやかな大会となりました。

来賓としていらっしゃった本村賢太郎相模原市長は外科手術から間もない状態で、「まだ傷が痛みます。」とおっしゃりながらも、心に残る祝辞を述べられました。ありがたいことと感じます。

講演会は(残念ながら)身近になってしまったいろいろな災害に対応するためのもので、みなさん真剣に聞き入っていました。ほんの数日前には相模原で「警戒レベル4」(避難指示)が発令されたばかりですので緊張感がありました。また、実際に防災道具の展示もありとても有意義な講演会でした。

アトラクションは懐かしい曲で癒されました。「歌は世につれ世は歌につれ」とよくいいますが、本当に昭和・平成・令和と時の流れを感じることができました。すばらしい演奏を聞かせてくださいましたアーティストのみなさまありがとうございました。

最後になりますが、本日の大会にかかわってくださいましたすべての方々に感謝いたします。

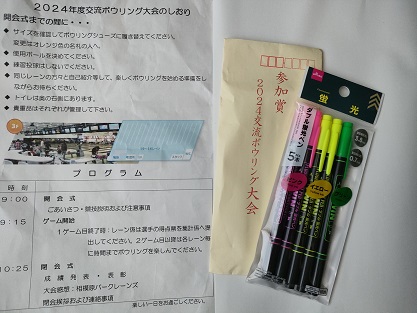

交流ボウリング大会

令和6年6月29日(土) 特定非営利活動法人相模原ボランティア協会主催により相模原パークレーンズ(相模原市中央区)において障害者中心の参加者約50名と多数の参加により開催されました。

今年も相模原パークレーンズ様のご厚意によりワンフロア提供していただき大変感謝しております。

コロナ前は毎年2月に「新春ボウリング大会」として開催されていた大会が「昨年度より『交流ボウリング大会』と名称を変更して6月に開催されるようになりました。

昨日の雨も上がって気温も上昇しやや蒸し暑さを感じさせる中でいつもより少し静かな戦いが繰り広げられました。

当協会からは男女5名が参加し、初出場優勝という快挙とブービー賞の見事な?成績を収めたひとが生まれました。

一方で本来の実力が出しきれずにストレスを感じると言う人や、レーンの油の引き方が自分に合っていないなどと言う人もいて悲喜こもごもの表情がありました。

今回は隣のレーンに越境するようなアクロバティックな風景はありませんでしたが、ガーターガードをすり抜けてガーターにするパフォーマンスを見せる人もいて相変わらず何かを見せてくれる大会となりました。

最後は全員来年の健闘を誓い合って参加賞をいただいて会場を後にしました。

「あしらせ」体験会

令和6年6月4日(火) 相模原市立視覚障害者情報センターにて相模原市委託事業「視覚障害なんでも相談サロン」のイベントとして実施しました。

「あしらせ」は視覚障害者の歩行をサポートする製品として視覚障害者の間で話題になっており、実機により体験がしたいとの要望が多くあったため株式会社Ashirase(あしらせ)様にリクエストしたところお二人のインストラクターが来訪されとても丁寧に対応してくださいました。

まず30分ほど機能などについての全体説明を聞いたあと実機によりひとりずつ15分程度室内で体験しました。

体験内容は、

・実機がどのようなものか実際に触って靴への取り付け方を習う

・自分の靴にあしらせを取り付け

・ 室内で体験するモードで、ナビゲーション中どういう場面でどういう振動がくるか、実際に体の向きを変えたりして体感

というものでした。

体験者から出された意見としては、

・足に密着していないと振動を感じにくい

・靴下型のデバイスがあると良い

・靴だけでなく腰などに付けても使えるような考慮をしてほしい

・横断歩道や踏切の手前で振動で知らせてほしい

・歩行中に使うアプリ(OKOなど)があればワンストップで使えるようにしてほしい

・日常生活用具の対象とすべく価格体系の設定

・屋外での体験もしてみたい

などでした。

定員は先着10名でしたが、当日現場での参加希望者があるなど大変好評でした。

また屋外での体験希望もあり検討したいと思いますが、秋に発売予定の改良製品に大いに期待したいと思います。

女性部第一回ほっと・サロン

令和6年5月22日(水) 横浜市 山下公園周辺へのピクニックが総勢31名(含む付添者)と多数の参加者により開催されました。

以下主催者報告をお届けします。

元町中華街駅で 集合したのち 山下公園へ徒歩で移動。

集合写真撮影後 自由行動ということで 見ごろを迎えていたバラに触れて香りを楽しむ人。

中華街へくりだしゆっくり食事を満喫した人。

近くのホテルでランチを楽しむ人。

人形の家に出かけた人などなど。

お天気にも恵まれ 心地よい海風がふくなか みなさん思い思いに楽しんでいました。

会員の方からは 「久しぶりにきました。 海風が気持ちよかったです」

「バラが見ごろでよかったです。」

などの感想がよせられました。

昨年は「相模原麻溝公園」へのピクニックが雨で中止となったため2年ぶりのピクニックでしたが皆さんに好評でとてもよかったです。

次回の「女性部第二回ほっと・サロン」は10月を予定しており改めてご案内しますので、多数の参加をお待ちしております。

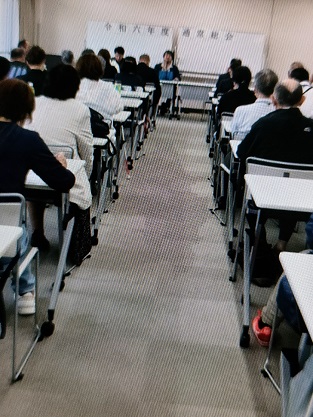

令和6年度相模原市視覚障害者協会(相視協)通常総会・研修会

令和6年5月18日(土) 相模原市立市民会館 2階・第2大会議室にて開催しました。

司会者にて出席者ひとり一人の自己紹介による会員資格確認を行い、会則の規定の定足数が充足していることを確認し、総会の開催が宣言されました。

続いて宇都木会長による挨拶があり以下について熱く述べられました。

・相視協が発足後46年目に入ったこと

・福祉の充実に対する先輩諸氏の地道な活動への謝意

・協会活動を支えてくださっているボランティアの方たちへの謝意

・協会活動だけでなく点訳赤十字奉仕団員として長年ご活躍の賛助会員さんで体調を崩されて療養中の方の一刻も早く元気になられることへの思い

その後議長および議事録署名人選任が行われ議長による議事が進められました。

まず令和5年度事業報告及び収支決算・監査報告、会長による補足説明が行われ、質疑がなく拍手により承認されました。

<会長の補足説明の要旨>

・相模原市の障害者施策の見直しと転換に伴う大きな動き

・「視覚障害なんでも相談サロン」の利用者数の増加

・日常生活用具の給付条件の見直し状況

・ブラインドITCサポート様の全面支援によるiPhone体験会の開催に謝意

続いて令和6年度事業計画(案)及び収支予算(案)の報告、会長による補足説明が行われ、質疑がなく拍手により承認されました。

<会長の補足説明の要旨>

・会員数の大幅増加

・リーフレット配布とポスター掲示の継続実施

・視覚障害者情報センターへの視覚障害者当事者の配置

・福祉大会、社会見学、懇親会・白い杖の文化祭の主要事業継続実施

・相身連主催「障害者作品展」の例年通りの実施

・「視覚障害なんでも相談サロン」は任用職員の方と一緒に第一火曜日と第三木曜日(業者さんによる日常生活用具や便利グッズなどの体験と説明などあり)実施

・障害者差別解消法改正施行に対する考え

引き続き会則等一部改正に関する事項の報告、会長による補足説明と質疑応答が行われ、挙手による賛否が取られ全会一致で承認されました。

これにより理事役員への賛助会員就任が人数の制限付きで可能となりました。

続いて会長及び監事の任期満了に伴う選挙結果について、選挙管理委員長より両役員とも立候補者がなく、役員会推薦による会長及び監事候補者が報告され拍手により承認されました。

この結果を受けて再任された宇都木会長より新役員名簿が報告されて拍手により承認され、賛助会員理事2名が誕生し新体制が発足しました。

その後各役員より自己紹介も含めて抱負などが語られました。

最後に「その他」議案として以下が報告され、出された意見を役員会で検討することとして終了しました。

・5月22日「第1階女性部ほっとサロン」実施案内

・6月4日「あしらせ」体験会の実施案内

・6月29日ボランティア協会主催ボウリング大会案内

・7月10日県身連登山事業(立川昭和記念公園)案内

・10月9日「社会見学」の実施案内及び行先等要望意見聴取

・福祉機器の協会を通しての購入依頼

・キルギス国の団体への白杖寄付協力のお礼

これにより全ての議事が終結し議長解任にて総会は閉会となりました。

その後昼食・休憩を挟んで第二部の研修会を開催しました。

テーマは「介護保険と福祉サービスの関係について」と題して、

講師を神奈川県視覚障害者福祉協会理事長 鈴木孝幸氏にお願いしました。

会員からの要望が多くあったテーマで講師の説明も大変わかりやすく、途中途中での質問も活発でとても参考になる有意義な研修会でした。

この研修は付き添いで来られていた同行援護のガイドさんからも大変勉強になりましたとの意見が寄せられました。

相模原市身体障害者連合会(相身連)定期総会

令和6年4月27日(土) 当協会が加盟する相模原市身体障害者連合会(相身連)の総会が市民会館会議室にて開催されました。

司会者の宇都木副会長より出席者数が報告され、会則により総会は成立する旨宣言がなされました。

昨年の参加者の減少懸念を払拭するように昨年より10人以上も多い参加があり、役員一同安堵の雰囲気が漂いました。

小出相身連会長より

多くの皆さんに集まっていただいて開催できますことに感謝申し上げます。

各協会とも、会員減少や高齢化等の問題もありますが、一致協力してこの難局を乗り越え、令和6年度も相身連事業を3協会でしっかりやっていこうと思います。

皆さんにはまた協力よろしくお願いします。

とのご挨拶がありました。

つづいて議長・議事録署名人の選出が行われ、議長により運営方法の説明のあと議事に入りました。

まず令和5年度事業報告、令和5年度収支決算報告、会計監査報告が行われ、質疑なく拍手により3件とも承認されました。

続いて役員紹介、令和6年度事業計画(案)、令和6年度収支予算(案)が報告され、質疑応答のあと拍手により3件とも承認されました。

最後の議案の「その他」について、

小出会長より「県身連に加盟している団体が昨年度26団体から1団体解散、25団体になりました。すでに大きいところもいくつか抜けています。相身連としてはがんばっていきたいので、それには皆さんの協力が必要です。」とのお話がありました。

その後特記すべく発言はなく、議事は終結しました。

そして司会者より議長・書記解任が行われ、

小出会長より「本当に、遠くから来ていただいてありがとうございます。今年も一緒にがんばってやっていきましょう。よろしくお願いします。」との発言がありました。

最後に司会者より閉会宣言があり散会となりました。

第18回神奈川県障害者スポーツ大会(陸上競技会)

令和6年4月21日(日) 神奈川県立スポーツセンター(藤沢市)にて開催されました。

天候が心配された中ではありましたが、県内から大勢の選手が集まり 日頃の練習の成果を発揮しようという選手同士の熱い気持ちが伝わったのか少し日差しが出るくらい天候も回復し湘南の気持ち良い風が吹くなか新設された競技場で熱く競技が繰り広げられました。

相視協からは男子2名、女子1名の3名が出場し全員金か銀メダル獲得と言う素晴らしい結果を出されました。

競技結果は以下の通りです。

男子の部

50メートル音源走 金メダル

砲丸投げ 銀メダル

女史の部

ソフトボール投げ 銀メダル

「だんだん出場選手が減少してきている中ではありますが、毎回出場される強豪選手を相手に日頃の練習の成果を出そうと全力で頑張りました。」

「今年10月26日(土)~28日(月)に佐賀県で開催される”SAGA2024全障スポ”に相模原市選手団として選考されることを願って大会を終了いたしました。」との出場者のコメントがありました。

出場された皆様お疲れさまでした!!

第18回神奈川県障害者スポーツ大会(フライングディスク競技会)

令和6年4月14日(日) 神奈川県立スポーツセンター(藤沢市)に於いて開催されました。

天候にも恵まれ湘南の気持ち良い風が吹く中、県内各地から日頃の練習の成果を発揮しようと大勢の選手が集まり熱闘が繰り広げられました。

相視協からは男子1名・女子2名の3名が出場し、それぞれ素晴らしい成績をあげられました。

競技結果は以下の通りです。

男性の部

アキュラシー(ディスリートファイブ) 銀メダル

ディスタンス 銀メダル

女性の部

アキュラシー(ディスリートファイブ) 金メダル・銅メダル

ディスタンス 金メダル・銀メダル

出場者からは「日頃の練習の成果が出せた人だけでなく少し力が出し切れなかった人も全力で頑張りました」。

お互いに、「今年開催予定の全国障害者スポーツ大会佐賀県大会に相模原市選手団として選考される事を願って会場を後にしました」とのコメントもあり、

是非とも佐賀大会へ一人でも多く選考されることを祈っています。