7月12日(土)、二つの企画展がオープンしました。一つは、博物館開館30周年記念企画展「相模原市立博物館 30年の歩みを未来へ」、もう一つは、「第10回 わぉ!な生きものフォトコンテスト写真展 」です。

特別展示室入口の様子

まずは30周年展、盛りだくさんの内容となっています。

展示室の3分の2のスペースで「30年の歩み」展を開催しています

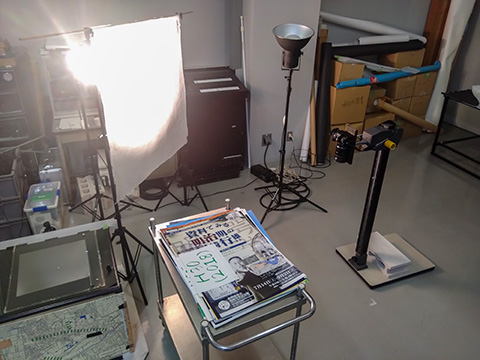

これまでほとんど展示されてこなかった資料や、大きな資料も・・

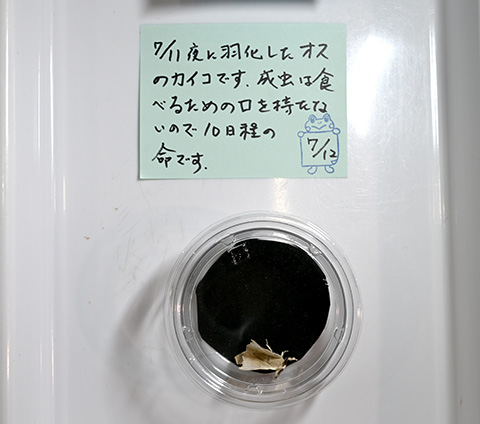

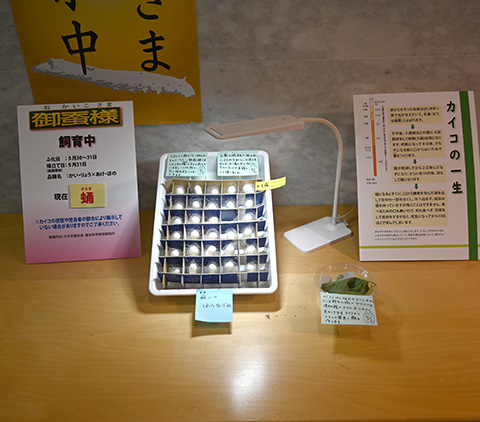

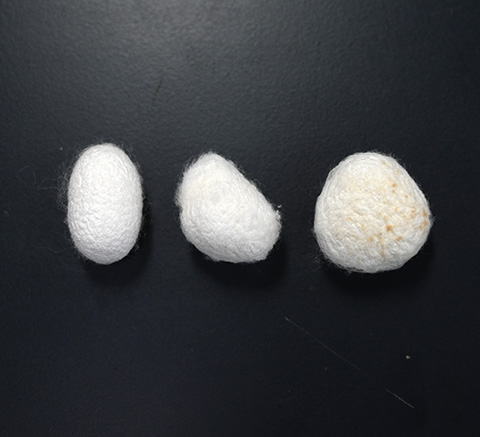

相模原市立博物館のこれまでの歩みだけでなく、博物館の機能や専門分野の仕事、バックヤード、そして、私たちの普段の仕事の様子や、ボランティアのみなさんの活動なども紹介しています。

昨年12月まで動いていたプラネタリウムの光学式投影機、HELIOSが今回も登場!操作もできる!?

こちらは、これまでの企画展・特別展のポスターを縮小して印刷したコーナーです。30年間でこんなに展示をやったんだ!(160本!)と圧巻ですが、じつはこれがすべてではありません。スペースの都合や、中にはポスターの現物が残っていないものもありました。

これまでのポスター(縮小)と、図録も展示

そして注目は、こんなパネルです。これは、各担当の学芸員が資料についてワンポイント解説をしているものです。

ワンポイント解説は、各担当者の似顔絵付き

似顔絵は、なんと当館の歴史担当学芸員が描いたものです。よく似ていると評判です。学芸員だけでなく、館長や、学芸業務に関わる他の職員の似顔絵もあります。ぜひ展示室でご覧ください。展示解説や様々なイベントで答え合わせができるかも!

もう一つの企画展は、毎年恒例の「 わぉ!な生きものフォトコンテスト写真展 」です。

わぉ!な生きものフォトコンテスト写真展

今年もたくさんの「わぉ!」な作品が集まりました。今回は10回目ということで、動画賞もあります。思わず微笑んでしまう作品ばかりです。ぜひこちらもゆっくりとご覧ください。なお、「わぉ!博士賞」の作品にコメントしているわぉ!博士の、中の人は当館の生物担当学芸員で、コンテストの特別審査員の一人です。

30周年展は9月28日(日)までの会期ですが、わぉ!展は8月17日(日)が最終日となります。お見逃しの無いよう、ぜひご覧ください。