脱皮前の眠(みん)に入っていたカイコは、6月4日の夜までに大方が脱皮したため、給桑を再開しました。6月5日の朝にはクワの葉にたくさんの食べ痕がありました。

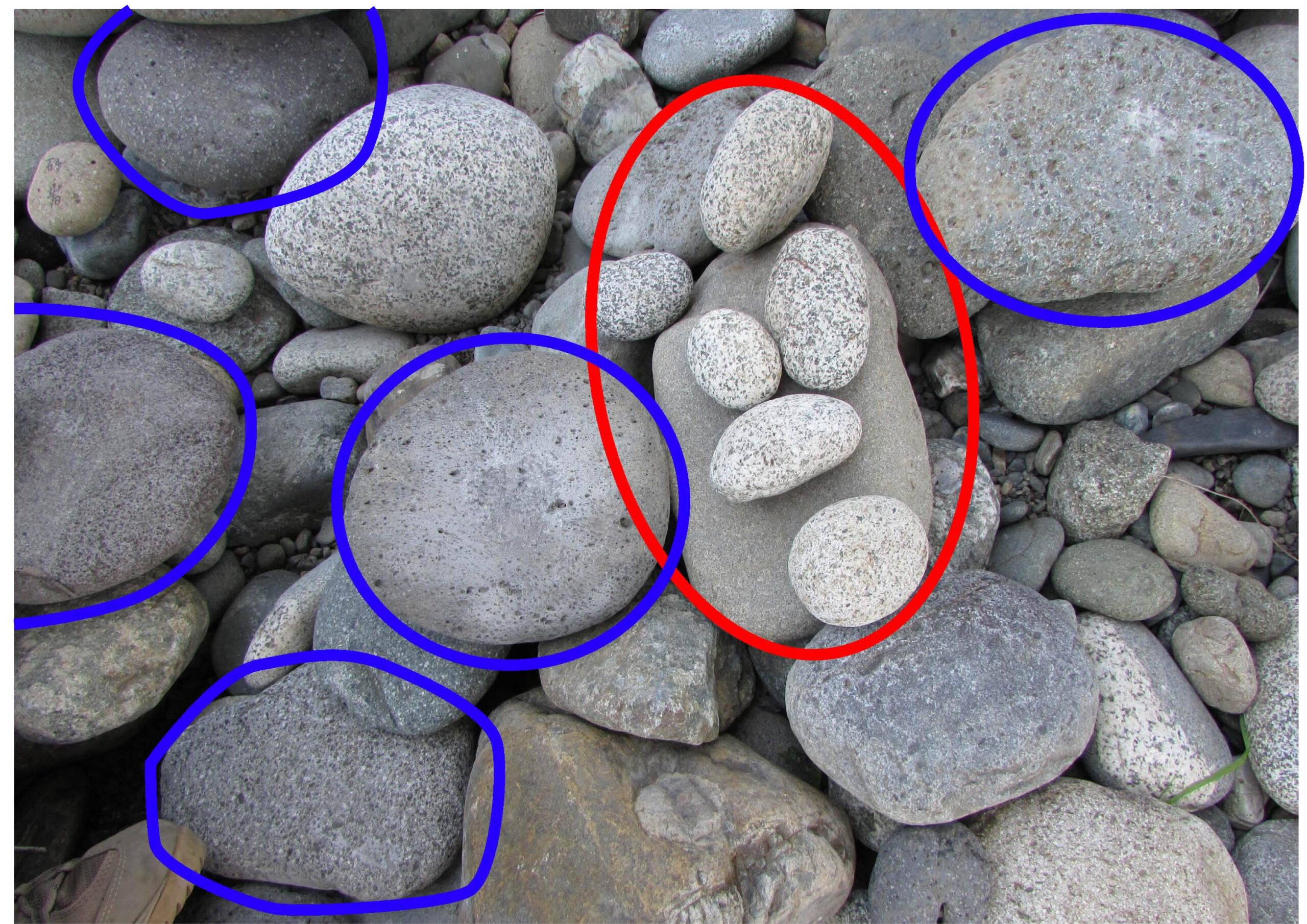

くり抜いたような食べ痕

カイコがクワの葉を食べる様子は、胸脚(きょうきゃく)で葉の縁をつかんで頭を上下しながらむしゃむしゃ食べるところがイメージされますが、上の写真では、葉にくり抜いたように穴があいています。じつは、2齢幼虫までは葉の表面を削るように食べますが、3齢になると、葉の縁から食べるようになります。頭の色が黒からベージュへ変化するのと同時に、口器の向きもそれに合わせて変わるようです。

頭の色は、2齢までは黒く、3齢からはベージュになる

下の写真は1齢の脱皮殻です。眠に入るころに腹脚を糸(カイコは孵化直後から、吐糸口(としこう)という口から糸を吐いています)で固定し、脱皮するときは前へ進みながら古い皮膚を脱いでいきます。

1齢の脱皮殻

土曜日には再び眠に入り、来週月曜日までには3齢に脱皮します。

ところで今日、クワの葉を採っていたらハラグロオオテントウの成虫を見つけました。

ハラグロオオテントウの成虫 前についているのは脱皮殻

脱皮殻の前にいたので、脱皮直後だったのでしょう。おとなしく葉裏に静止していました。先月のブログで幼虫の姿を紹介しましたが、美しく大きなテントウムシになりました。

(生物担当学芸員)

PLANETARY-DIFENSE_FINAL_WEB_s.jpg)