5月17日、毎月恒例の生きものミニサロンを実施しました。今回は、いつもサポートスタッフとして活躍してくれているお二人の企画、進行でした。テーマは「虫と草木のひみつの仲」です。

最初の説明をするサポートスタッフのお二人 今回は室内で実施

前日から迷うことないほどの降水確率だったため、室内で実施しました。まず、事前に採集しておいた草木の葉をいくつか観察してもらいました。

事前に採ってあった葉を観察

そこで、虫とかかわりのある「部分」を探してもらいます。答えは、ヤマザクラの葉の蜜腺(みつせん)です。

葉の付け根に対になっている蜜腺

この蜜腺がアリを呼び、そして、アリが群がるということは、葉を食べる他の虫に対しての防御になるという、ヤマザクラの戦略が紹介されました。他にも、いろいろな身近な花の模様がじつは蜜への道しるべになっている、蜜標(みつひょう)も写真で紹介しました。

続いて、葉についている“こぶ”のようなものを観察。

エノキハトガリタマフシという名のついた虫こぶ

博物館のまわりに生えているエノキの葉についていました。このこぶの中には何がいるのか、カッターで切ってみます。

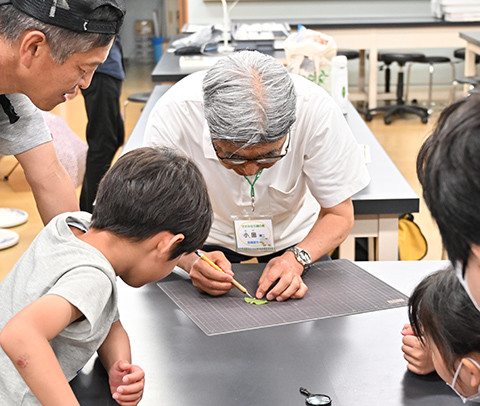

注意深くカッターで切ります

何が出てくるのか、みなさん興味津々!

いる?いたいた!と声が飛び交いました

すると、中にはハエの仲間の幼虫が入っていました。

エノキトガリタマバエというハエの仲間の幼虫

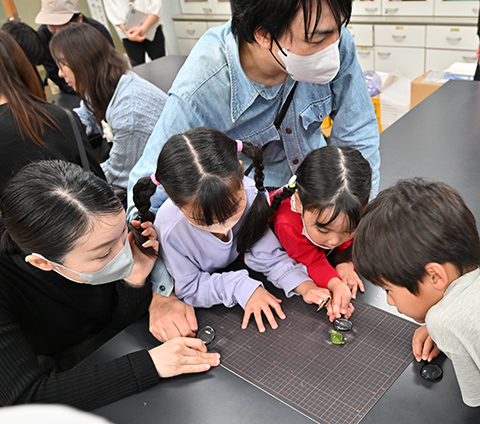

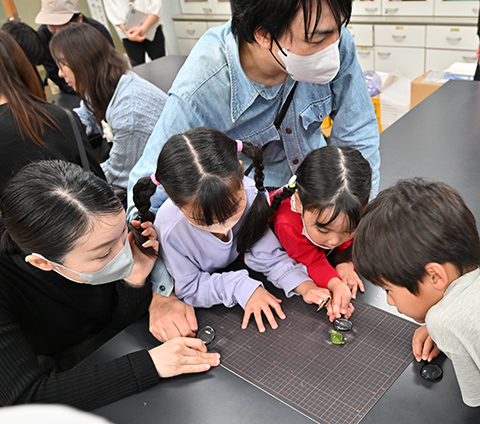

スマホに着けるクリップ式のマクロレンズを貸し出したら、みなさん熱心に撮影されていました。

スマホでマクロ撮影

サポートスタッフのお二人のすばらしいアイデアにより、初めて扱うテーマでしたがとても盛り上がりました。

次回は6月21日(土)12時から実施します。お楽しみに!

(生物担当学芸員)