皆さんこんにちは。歴史分野実習生です。

分野別実習5日目の8月29日は、展示の設営作業を行いました。

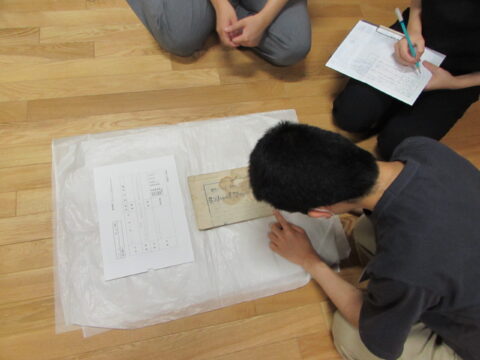

タイトルパネル作成の様子

地図の作成の様子

自分たちが作った解説パネルやキャプション、写真や地図を展示するために、印刷とカットをして、スチレンボードに貼り付けました。サイズの大きいパネルのカットはまっすぐ切るのが難しく、協力しながら作業を行いました。展示に使う備品や資料を揃えて、一日の最後に取り掛かったのは展示のセッティングです。

ケース内にパネルを仮留めしています

配置や角度などを細かく気にする必要があり、特に解説パネルをケース内の壁に固定するために、虫ピンで打ち付ける作業は難航しました。何とかパネル等の設営を乗り越え、最終日を迎えました。

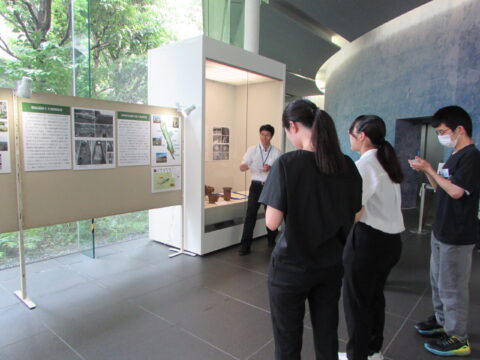

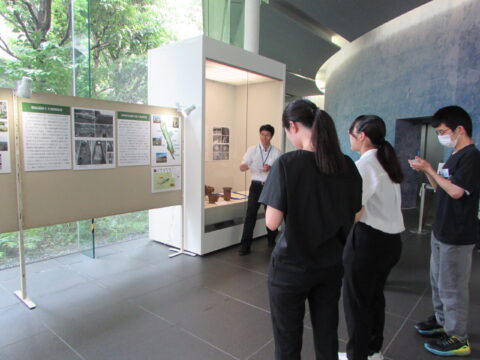

最終日の8月31日は、来館者の方に向けて展示解説を行いました。事前に作成した解説のシナリオが伝わるか、来館者の方とのコミュニケーションが上手くとれるかどうか、不安が残りました。

学芸員による展示解説を見て勉強

そんな中で、自分たちの展示解説の直前に実施していた考古担当学芸員による展示解説を聞くことができました。自分たちが面白いと思う部分を伝えることが重要だと学び、展示解説の手助けになりました。

展示解説の様子

そして、実際に来館者を迎えた本番では、自分たちが伝えたいことを意識しながら展示解説しました。来館者の方も展示に興味を持って下さり、質疑応答などのコミュニケーションをとりながら展示解説を行うことができました。「初めて知った!」、「勉強になった!」といった感想をいただく一方、私たちが学ぶこともとても多かったです。

私たちの実習期間はこの日で終わりですが、制作した展示「甲州道中と明治天皇巡幸」は11月10日まで博物館で観ることができます。ぜひお越しください!

(令和6年度歴史分野実習生)

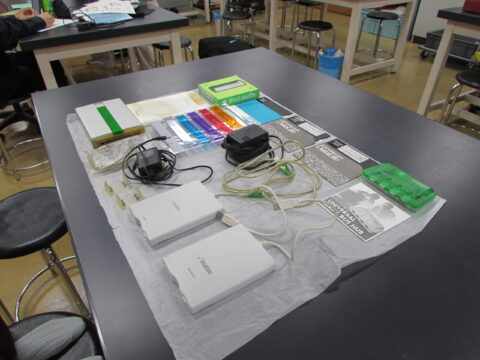

資料カード製作中…

資料カード製作中…