10/1は、午前中に津久井中央公民館で尾崎咢堂記念館開館60周年記念講演会が、また、午後には博物館内で、戦国大名今川氏や井伊氏に関する講演が行われ、まさに歴史系講演会デーでした。

尾崎咢堂記念館開館60周年記念講演会は、、テーマを「憲政の危機~一人ひとりの責任~」と題し、講師に尾崎咢堂の孫で通訳・翻訳家の原不二子氏を迎え、50名ほどの参加がありました。

憲政の神、議会政治の父といわれる緑区又野出身の郷土の偉人である尾崎咢堂の公的な活動やお孫さんならでは私的なエピソードなどを聞くことができました。

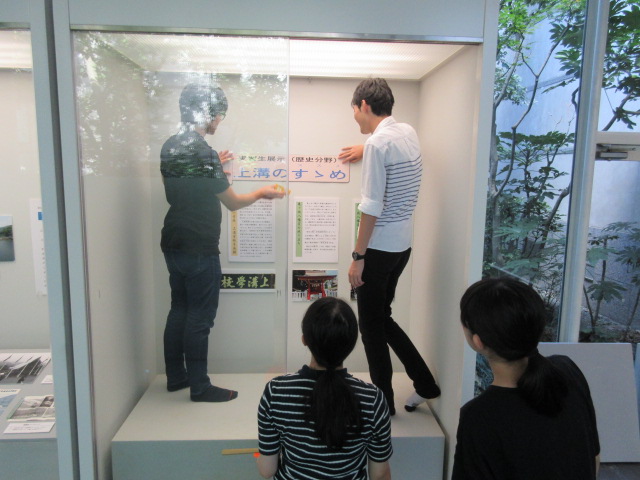

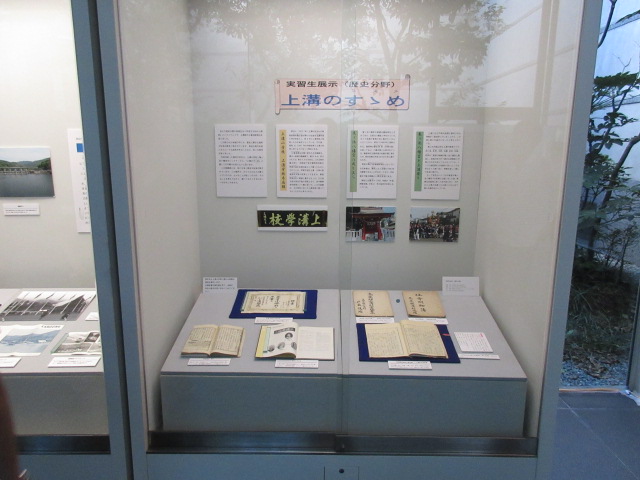

なお、尾崎咢堂記念館では開館60周年記念企画展「尾崎行雄(咢堂)ゆかりの人々」を開催中ですので、ぜひご来館下さい。

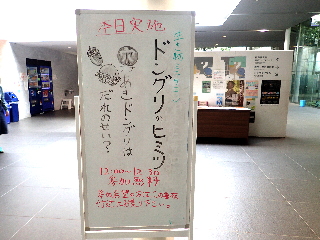

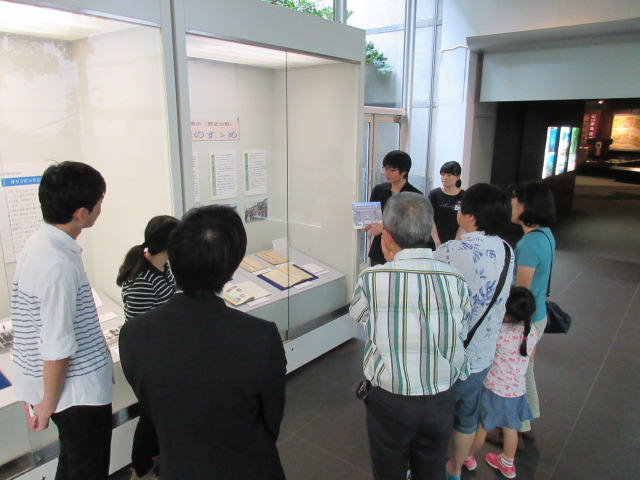

午後の講演会は、「戦国の今川・井伊・津久井」と題し、講師に大河ドラマ「おんな城主 直虎」の時代考証担当のお一人である大石泰史先生を迎えました。歴史ファン、大河ドラマファンの方など200名の参加があり、会場の大会議室は満席状態でした。

大河ドラマに登場する人物などについて、史料などをもとに紹介いただいたり、ドラマ制作上の裏話なども交えた有意義な講演会でした。

今後も博物館では、歴史あるいは人文系の講演などが多数ありますので、ご来場いただければ幸いです。