遡ること448年前の1569年10月6日(旧暦)は、相模に侵攻した甲斐の武田信玄と小田原北条氏の軍勢が三増峠(愛川町)で激戦を繰り広げた、戦国乱世の大舞台を物語る日でした。3km北方の城山に築かれた津久井城の山頂部からも、合戦の舞台となった三増峠や志田峠を遠望することができます。

津久井城(「馬場跡」)から志田峠方面を望む(2015.12.29撮影)

三増峠を望む津久井城山頂部の西峰は、「本城曲輪群(ほんじょうくるわぐん)」と呼ばれています。戦時には詰め城となるいわゆる本丸の部分です。本城曲輪群はかながわ考古学財団により、平成20~22年度の3年次にかけて発掘調査が行われており、石畳や石で組まれた階段、門跡と想定される礎石建物跡など、戦国時代の遺構が発見されています。

本城曲輪群で発見された石畳

本城曲輪群で発見された階段状遺構

本城曲輪群で発見された門跡と想定される礎石建物跡

発掘調査で出土した遺物は、神奈川県埋蔵文化財センター(横浜市)に保管されていましたが、実はここで3年次分まとめて全ての出土品を神奈川県から無償譲与していただき、10月6日に博物館に搬入しました。

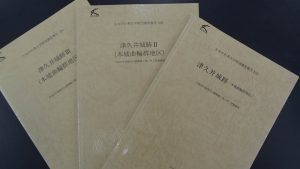

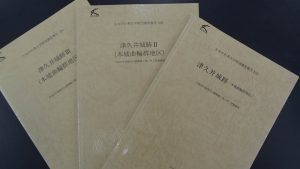

博物館に移管された本城曲輪群の発掘調査報告書(3年次分)

博物館に搬入した後、資料一点一点の確認をしました。早速に異なる年次で調査された陶磁器の破片どうしが接合しました。“おやおや”な感じです。

移管された本城曲輪群の出土品

本城曲輪群の出土量は多くはありませんが、津久井城の中でも最も重要な場所での出土品ですので、津久井城を考える上でも重要な資料です。いくつか紹介しましょう。

本城曲輪群出土の「かわらけ」

上の写真は中世の素焼きの土器で「かわらけ」とよばれるものです。武家儀礼で「式三献(しきさんこん)」などと呼ばれる祝宴の盃などに使われるもので、戦国期の城館から最も多く出土する遺物です。本城曲輪で祝宴したかどうかは不明ですが、後ろの2点は黒ずんでいて、灯明皿として転用されたものであることがわかります。

小田原産の手づくねかわらけ

上の写真のかわらけは、小さな破片ですが実は重要な資料です。ロクロではなく手づくねで作られたもので、小田原城で主に出土する権威あるかわらけと言われています。小田原で生産された「小田原物」です。よくみると内外面に何か塗られているような塗膜(とまく)が観察できます。

箱根安山岩製の石臼

上の写真は割れた石臼です。挽き臼の筋状の目が確認できると思います。灰色がかったこの石は箱根安山岩で、小田原城下でも生産遺跡が確認されている「小田原物」になります。

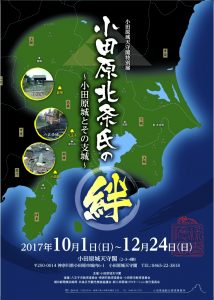

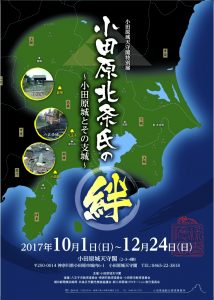

これらは、小田原北条氏との絆が垣間見れる資料といえるでしょう。当館ではありませんが、現在、小田原城天守閣で特別展「小田原北条氏の絆 ~小田原城とその支城~」が開催されています(12月24日まで)。本城曲輪群の資料ではありませんが、津久井城の出土品も出品されていますので、ご紹介させていただきました。

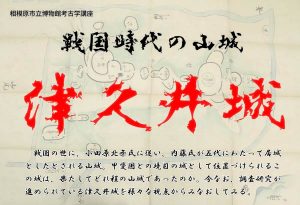

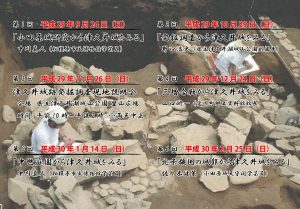

また、本城曲輪群の出土品は、当館で10月29日(日)午後2時から開催する考古学講座「戦国時代の山城 津久井城」の第2回目「発掘調査成果から津久井城をみる」に際して、大会議室前のホワイエにて展示をしますので、こちらにもどうぞご来場ください。