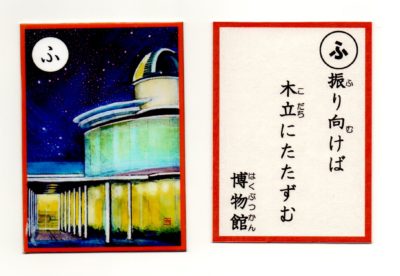

振り向けば 木立にたたずむ 博物館

(ふりむけば こだちにたたずむ はくぶつかん)

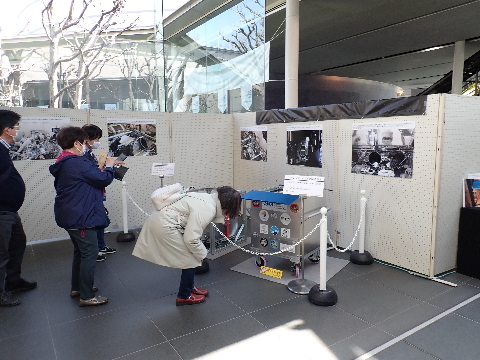

相模原市立博物館は、周囲を林に囲まれていて「森の中の博物館」をイメージして設計されました。

エントランスに大きなガラスを用いて、前庭との一体感を演出したり、中庭に雑木林を再現する等、館内に居ながら林の中にいるような感覚を味わえるよう工夫されています。

しかしこの林、それほど昔からあったものではありません。博物館周辺の土地はかつて米軍の「キャンプ淵野辺」があった場所で、それ以前は旧日本陸軍の施設でした。1968年当時の航空写真を見ると、一帯の広大な土地には軍施設や住宅、広場などが整備されており、現在のような林ではなかった事がわかります。

環境が変化するのは1974年にキャンプ淵野辺が全面返還された後です。1978年、市民団体による「博物館設置要望書」の提出、1980年、市の「キャンプ淵野辺留保地整備計画」策定、1981年、社会教育課に「博物館準備係」設置、6年にも及ぶ交渉により実現した「旧米軍キャンプ淵野辺跡地処分決定」を経て、1995年の博物館開館までの間に林が自然に成立し、育ち続けました。

相模原市は1960-70年代に急激な人口増加・都市化を経験しており、この土地も普通であれば宅地や商業地として開発されていたかもしれません。そうなっていたら現在のような「木立の中にたたずむ博物館」は存在しなかったでしょう。かつて軍施設であったという歴史の偶然と「自然環境にめぐまれた場所に博物館をつくりたい」という当時の市民の思いが、この風景を形作ってきたと言えます。開館から25年を経て木立も更に成長し、建物と自然景観が今ではすっかり一体化してきています。