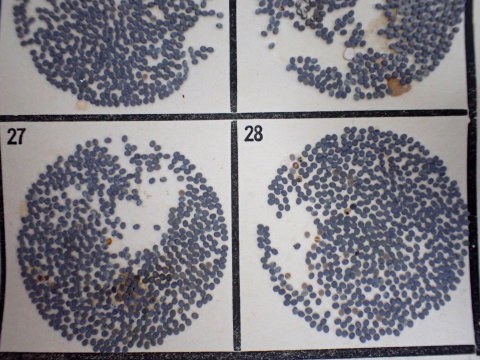

一昨日まで卵だった蚕種(さんしゅ カイコの卵)は昨日から少しずつふ化が始まり、今朝、かなりの数がふ化していました。卵から出てくる瞬間の毛蚕(けご 1齢のカイコ)の様子です。

卵から黒い頭が見えています。

あっという間に(10秒くらいで)モゾモゾしながら頭が抜け出します。ちなみに、頭に白い輪のような模様が見えるのは、カメラのリングライトの反射です。

半分くらい抜けました。ここまで30秒くらい。

ほとんど抜けてきて・・あとはもうひと脱ぎ。ふ化したばかりのカイコは、長さ2.5ミリメートルほどしかありません。これから3週間くらいで30倍ほどの大きさに成長します。

ふ化を喜んでハイタッチ!「よ!兄弟」という感じでしょうか。

実際はハイタッチというわけではなく、混み合ってぶつかっているものを探り合っているだけですが・・

ちなみに、タイトルがまだ0日目です。これは、今日は給桑(きゅうそう クワの葉をあげること)はしないからです。

まだ2割強の卵がふ化していないので、今からあげてしまうと成長がばらつくからです。ふ化した幼虫は3日くらいは絶食に耐えるので、明日、だいたい出そろったところで掃き立て(育てる台へ移して給桑を開始すること)する予定です。

これからも成長のようすをお伝えしていきますので、お楽しみに!