相模原でワサビが作られていたことはご存知でしょうか。昭和3年(1928)に神奈川県から出された資料によると、当時の麻溝村(南区当麻・下溝地区)で50戸、上溝町に13戸のワサビ栽培が記され、家によっても異なりますがおおむね昭和40年(1965)代頃までワサビ作りが行われていました。

南区下溝の古山(こやま)地区では、幕末に養蚕の糸商人をしていた人が伊豆からワサビの苗を持ち込み、それが麻溝や上溝・田名などの周辺に広まったと言われ、古山地区は特にワサビを作る家が多かったようです。

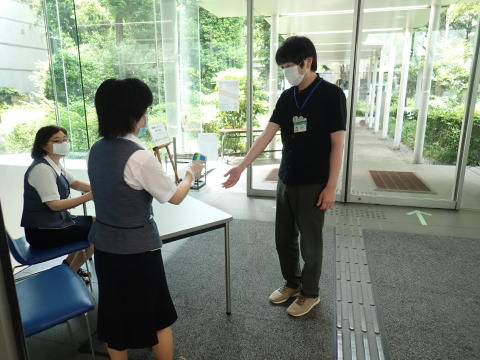

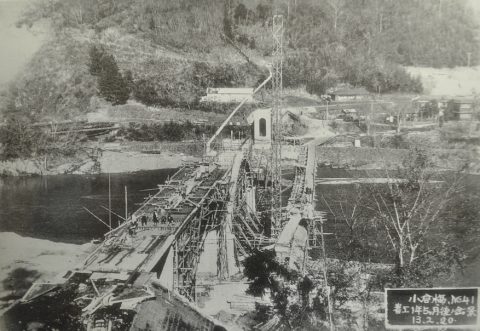

ワサビ田は、きれいな水が沸いて地に砂利があり、日陰になる場所がよく、例えば写真のような段丘崖の下などで作られました(平成10年[1998]11月撮影)。

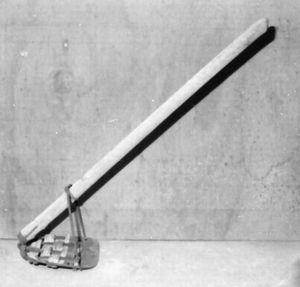

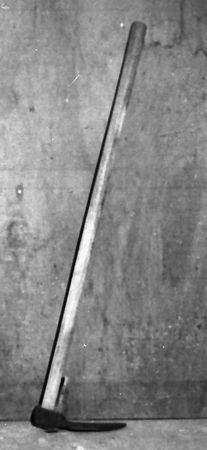

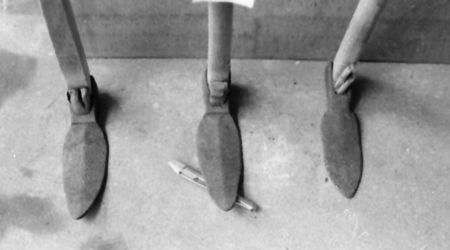

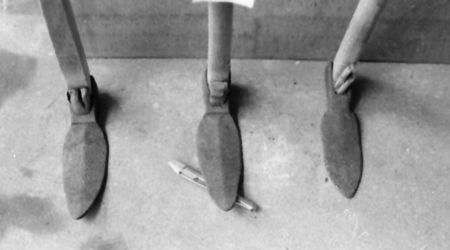

次の三枚の写真は中央区上溝で使われていたワサビ作りの道具で、ワサビを収穫した跡の砂利を洗ったり、平らにするためのジョレンと、苗を植えるための畝(うね)を作るワサビ用の鍬です。ワサビ用の鍬の刃は、畑の鍬に比べてかなり小ぶりです。この鍬で砂利を洗うこともありました(いずれも平成2年[1990]4月撮影)。

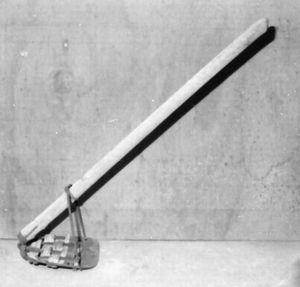

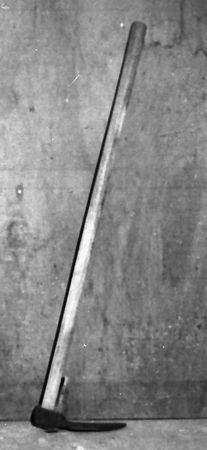

また、古山では、こうしたワサビ用の鍬は昭和初期に県が主催した講習会で使われたのが最初で、それまでは下のようなカギ型のものを使ったとされています(平成5年[1993]7月撮影)。

そして、先が尖ったコテで砂利を突き刺すようにして穴を掘り、ここに苗を植えていきました(平成5年[1993]7月・古山撮影)。

ワサビ作りは、結構良い収入になるということで一時期は熱心に栽培する家もあり、各地から買い付けのワサビ屋が回ってきたとか、東京の市場から品物を送れとの電報が来たなど、さまざまな話がありました。

かつての相模原では、畑作と養蚕に加え、津久井地域では山での作業などが主な仕事でしたが、実際にはこのほかにもいろいろな生業がありました。これからも、地元に伝えられてきたさまざまな話とともに紹介していきたいと思います。