今月の7日から開始した今年度の発掘調査も、だいぶ全貌がわかってきました。江戸時代頃の地層を掘り下げていくと、土の色もだいぶ変化し、戦国時代の遺物も出土してきました。

市民ボランティアといっしょに発掘調査

地中に400年以上も眠っていた鉄製品は、錆びていますが、しっかりと残っています。持ち手の木の部分は朽ちてありませんが、下の写真は真ん中の出っ張りに穴があり、火打ち金(ひうちがね)とみられます。

出土した火打ち金

他にも長さ11cmほどの用途不明の鉄製品や、断面が四角い鉄釘なども出土しています。鉄釘が出土していることから、周辺に建物があったかもしれません。

何の金具でしょうか?

中でも貴重な遺物が出土しました。発掘した時に思わず「あっ!青磁だ!」と声をあげてしまいました。青磁は白磁や染付などとともに中国から輸入される陶磁器ですが、特に青磁は一番数が少なく高価なものです。津久井城主の館とされる御屋敷跡の調査でも、小さな破片でわずか3点しか出土していません。この場所(曲輪 くるわ)の「格」の高さが窺えます

文様をもつ青磁

調査している津久井湖城山公園里山広場は、昨年度までの調査で、戦国時代の庭園遺構が確認されている場所になります。今年度の調査の主な目的は、庭園を眺める建物を確認することにあります。建物自体の遺構はまだ見つかっていませんが、それに関連すると思われる遺構が発見されました。

掘り進めると石や玉石の砂利が広がっていきます

石を敷き詰めた遺構の右側に砂利敷き遺構が広がる

手前が砂利敷き遺構

奥に砂利敷き遺構、手前の落ち込みが入り江状となる池の端です

1~2cmほどの玉石を使った砂利敷き遺構の発見は大きな成果です。小田原城や八王子城でも重要な建物まわりや、特にその前面に敷かれていることが多く認められます。園池を望む「亭(てい)」「泉殿(いずみどの)」と呼ばれた建物が近くにある可能性が高くなりました。

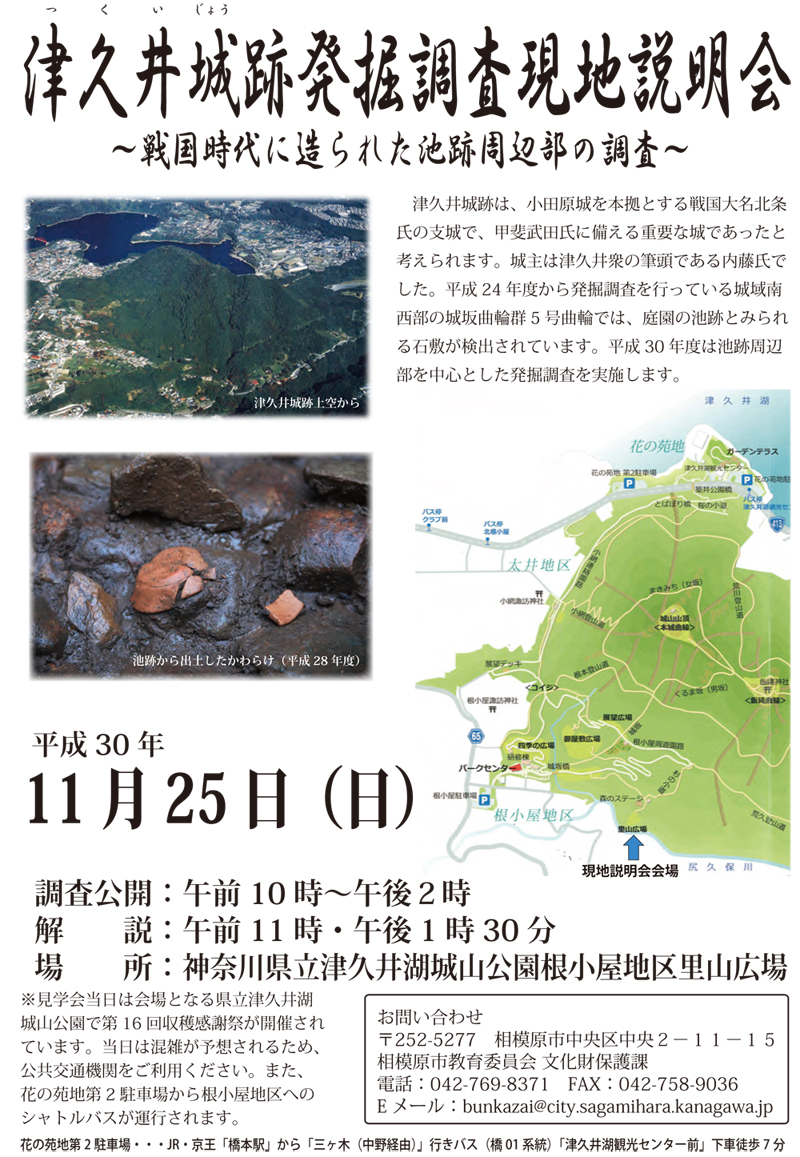

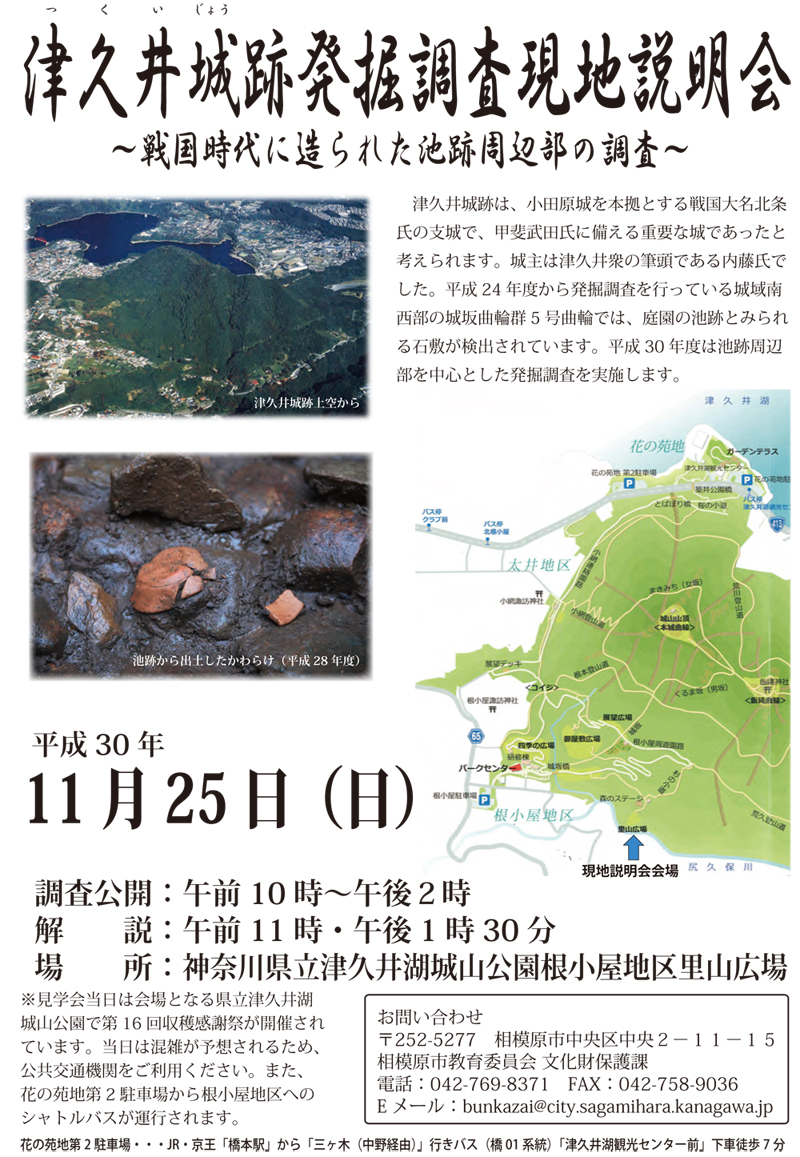

11月25日(日)には、津久井湖城山公園の一大イベント「収穫感謝祭」が開催されます。このイベントに合わせて、発掘調査現場の現地説明会を午前10時から午後2時の間で開催しています。ご来場をお待ちしています。