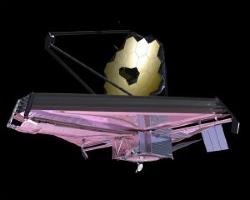

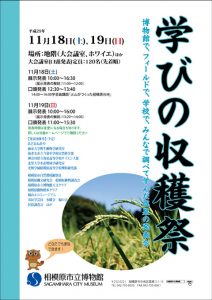

11月18日の午後5時30分から、NASAやノースロップ・グラマン社の科学者・技術者のみなさんが来日して全国各地で講演会を開催してきた最終日のイベントとして、JAXAと博物館の共催で、当館を会場に標記の事業を開催しました。

NASAのアジア担当の方のお話のあと

NASAのアジア担当の方のお話のあと

JAXA の和田武彦先生の「赤外線天文衛星-あかりとスピカ」というお話、そして「Into The Unknown」という動画の上映、最後は質疑応答をたっぷり!

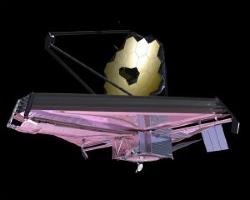

(c)Northrop Grumman

「打ち上げられてからどのくらいの期間を待てば最初の画像が送られてきますか?」

「地球外生命はみつかるでしょうか?」

「NASAやJAXAで働くには?」

「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡によってどのような知見が得られますか?」

などなど、多岐にわたる質問が寄せられました。なかには英語で質問する人も!(そしてJAXA和田先生が英語でお答えしたり!さらにそれを同時通訳者さんが日本語に訳してくれたり・・・。そんなやり取りも楽しめた会になりました)

三日前にNASAが発表したという事例なども交えるなど、質問者のみなさんにご満足いただける説明をしていただけたのではないかと思います。

十分な時間を確保した質疑応答タイムも、かなり時間を超過する盛り上がりとなりました。また、こんな楽しい一幕もありました。

画像は講師のツイッターのキャプチャー画像です。

当日はテレビ取材も入っていました。放送日など決まりましたら改めてお知らせします。

最後に、講師の方からいくつかメッセージがありました。

まず今回上映した動画はYouTubeでもご覧いただける(Into The Unknownで検索してください。英語版はすぐにヒットすると思います。日本語字幕付きもあるかどうかは確認中です。)のでぜひご覧いただきたいこと。

そしてNASAやJAXAとの連携について。

最後に参加者のみなさまへのお土産について。

サプライズでピンバッジ、そして、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡についての「MANGA」をお土産に頂きました。

周知期間も十分になく、広報さがみはら掲載も直前となり、また、開催時間もイレギュラーでしたが、多くのみなさんにご参加いただくことができました。

講師のみなさま、参加者のみなさま、ありがとうございました。