この前まで半袖だったのに、あっという間に自動販売機の飲み物の「HOT」が恋しくなってきてしまいました。

さて、博物館では11月から12月にかけて宇宙天文関係のイベントが盛りだくさんです。

具体的には下記の通り。

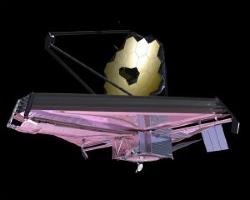

(1)11/18 未知なる宇宙の謎を解き明かす新たな鍵 ~ハッブルからジェームズ・ウェッブへ~

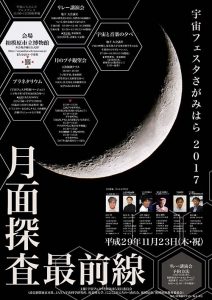

(2)11/23 11月の「さがみはら宇宙の日」宇宙フェスタさがみはら2017 月面探査最前線

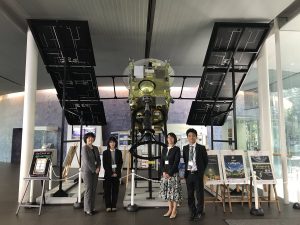

(3)12/ 2 12月の「さがみはら宇宙の日」はやぶさ2トークライブVOL.12「はやぶさ2」に期待するサイエンスの成果

(4)12/ 9 あかつきトークライブ

(5)12/16 プラネタリウムでクリスマスコンサート開催

これらのうち、(4)(5)については改めてご案内します。

今回紹介するのは(1)から(3)まで。

まず(1)は、約25年にわたり宇宙から画像を送り続けているハッブル宇宙望遠鏡の後継機として開発されている宇宙望遠鏡についての講演会です。

(c)Northrop Grumman

実際にジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の開発に携わっている技術者や研究者が来日して講演します。今回の来日期間中、一般の方が参加できるイベントとしては、当館開催の講演会が最大規模になります。質疑応答などの時間もたっぷり用意していますので、実際の研究者にいろいろな質問ができる貴重な機会です。日本語通訳者がついていますので英語についての心配はありません。どうぞたくさん質問してくださいね!

イベントの詳細については博物館のホームページに情報を掲載してありますのでご覧ください。

つぎに(2)は昨年度に引き続き開催する「宇宙フェスタさがみはら」です。

宇宙フェスタさがみはら2017 月面探査最前線

今年のテーマは「月面探査最前線」。おりしも先日、月の縦孔についての記者会見があり、注目を浴びています。今回はその記者会見をした春山先生も登壇する講演会をメインに、音楽イベントなども交えて開催します。プラネタリウムの番組編成も月をフィーチャリングした内容になっています。特筆すべきは久しぶりにこどもプラネタリウムに「さがぽん」が登場すること!11時からの回は「おしえて!さがぽん お月さまってなぁに?」を投影しますので、ぜひご覧くださいね!その他、詳しくは博物館ホームページの情報をご覧ください。※リレー講演会のみ事前予約必要(11/7からコールセンターで受付)、音楽イベントは当日の開館と同時に整理券配布します。

(3)は恒例のはやぶさ2トークライブです。昨年12月も同様に海外からのゲストをお呼びして開催しました。今回はその第2弾となります。こちらも貴重な機会となります。詳しい内容は博物館ホームページの情報ご覧ください。事前申し込みは11/15からコールセンターで受付します。

(c)JAXA

かなり忙しい日程となりますが、興味があるイベントをお見逃しなく!

11/7は宇宙フェスタさがみはら2017月面探査最前線の事前申し込み受け付け開始、11/15ははやぶさ2トークライブの事前申し込み受け付け開始、11/18は「未知なる宇宙の謎を解き明かす新たな鍵 ~ハッブルからジェームズ・ウェッブへ~」開催、11/23は宇宙フェスタさがみはら2017月面探査最前線開催・・・

ぜひ手帳に書いたりアラームをセットしたりしてくださいね!