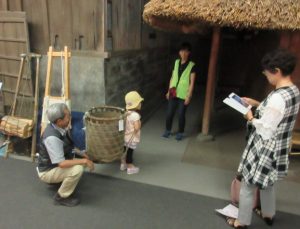

8/27(日)の午前10時から午後4時まで、博物館ボランティア「市民学芸員」の企画・運営によるイベント「チャレンジ体験」を開催しました。

チャレンジ体験は、ブンブンゴマ、割り箸鉄砲、折り紙などの昔のあそびや、石臼や薬研(やげん)など生活道具を体験してもらうもので、現在開催中の収蔵品展「江戸から昭和の津久井」の関連事業として企画されたイベントです。

どのコーナーも人気で、多くの子どもさんや親子の参加があり、笑顔と笑い声がいっぱいでした。

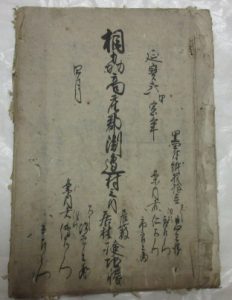

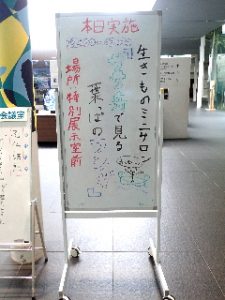

特に今回は、11時45分と2時15分に、相模湖周辺に伝わる民話「たぬき和尚」の紙芝居実演を行いました。

紙芝居には各回60人ほどのお客さんが集まり、会場の特別展示室前は、人の熱気で溢れていました。

また、博物館ロビーで開催中の伝統的七夕の関連事業「星のストラップつくり」も同じ並びで行っていましたので、相乗効果で 250人もの方の参加がありました。

夏休みの最後の良い思い出なれば幸いです。