みなさん、勝坂(かっさか)遺跡はご存知でしょうか?

勝坂遺跡は本市南区磯部に位置する縄文時代の遺跡です。

勝坂遺跡の名称は、縄文時代中期の土器の名称である「勝坂式土器」としても全国的に有名です。

今から50年前に縄文時代中期のムラ跡が良好に保存されていることがわかり、国が定める貴重な遺跡である「史跡」として保存され、現在では勝坂遺跡公園として公開活用されています。

この50周年を記念し、当館エントランスにてミニ展示を開催中です。

博物館ホームページ:https://sagamiharacitymuseum.jp/blog/2024/07/06/katusakaminitennji/

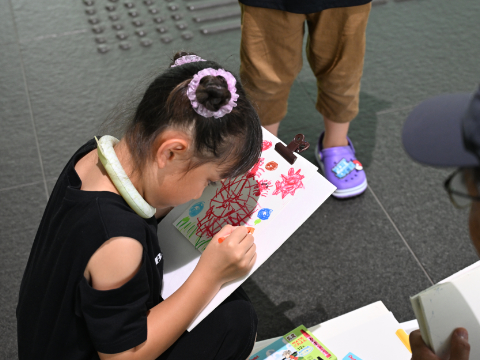

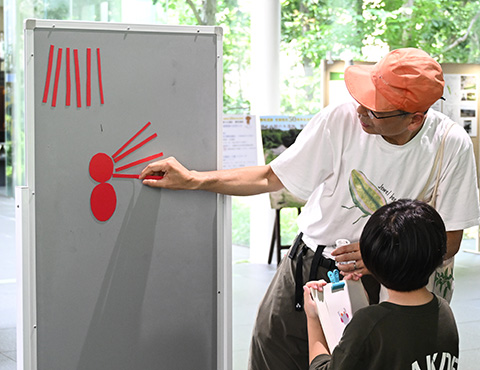

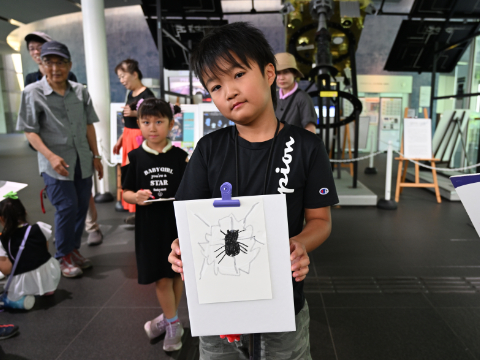

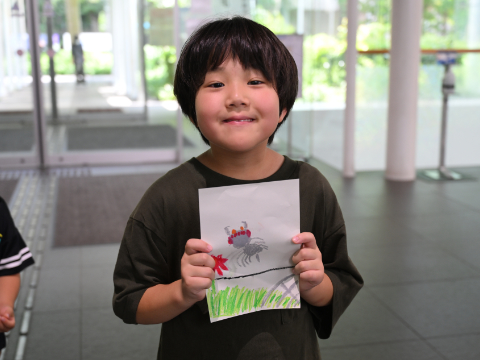

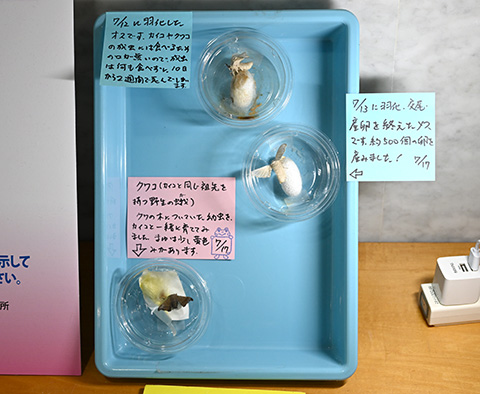

展示の様子

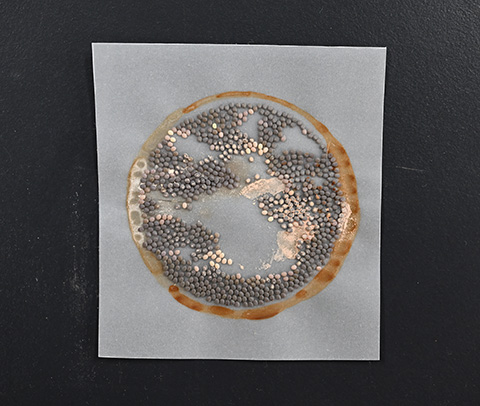

50年前の発掘でみつかった土器

ミニ展示では勝坂遺跡の紹介や、史跡指定までの経緯、史跡公園としての活用について解説しています。さらに記念講演会も企画しており、詳細は以下のとおりです。

記念講演会:「50年前の勝坂遺跡〜史跡指定までの道のり」

会場:当館地階 大会議室

日時:8月3日(土)午後2時から4時まで

講師:大貫英明さん(相模原市文化財研究協議会 会長)

申し込み不要 直接会場までお越しください(定員200名)

市内の遺跡に広く精通している大貫さんの貴重な講演ですので、ぜひお越しください。

また、市教育委員会文化財保護課など多様な主体と連携し、関連事業を行い、勝坂遺跡を盛り上げていきます。

相模原市報道提供資料(PDF):https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/030/936/0712/03.pdf

関連事業が盛りだくさん!

この機会に勝坂遺跡をはじめとして、市内の遺跡に親しんでみてはいかがでしょうか?

(考古担当学芸員)