先日開幕したオリンピックパリ大会では、日本選手の目覚ましい活躍が連日のように報じられています。今大会は本市にゆかりがある選手も多数出場しており、スケートボード女子ストリートでは市内出身の吉沢恋(ここ)選手が金メダル獲得の快挙を達成しました。

オリンピックの幕開けとともに、「ステスク」の愛称でおなじみの相模大野ステーションスクエア(市内南区相模大野)で開催中の「相模大野サマーフェスタ~スポーツを学ぼう~」にて、当館所蔵のオリンピック・パラリンピック東京2020大会資料を展示しています。

.jpg)

相模大野サマーフェスタ(後援:相模原市教育委員会)

昭和39(1964)年の東京大会から実に57年ぶりに再び東京が開催地となった前回大会ですが、新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受けて1年延期、さらに開会式をはじめ競技のほとんどが無観客で執り行われた異例の大会となったことは記憶に新しいと思います。

そのような苦い思い出がありつつも、東京2020大会は自転車ロードレース競技のコースのうち約30㎞の区間が相模原市域を通るなど、本市に関連がある大会でもありました。こうした経緯から、大会終了後に100点超ものオリンピック・パラリンピック大会関係資料をレガシー(=遺産)として当館が受け入れることになったのです。

今回、相模大野ステーションスクエアで展示している資料はその中のごく一部で、当館は博物館資料の館外貸し出しという形で相模大野サマーフェスタに協力しています。

大会ポスターや公式ガイドブック

街頭フラッグや自転車ロードレース競技のパンフレット・ポスター

展示は相模大野ステーションスクエアA館6階エスカレーター横(くまざわ書店側)、A館7階エスカレーター付近2か所(ダイソー側、レストランフロア側)で開催しています。

令和4(2022)年に当館のレガシー展でも展示した表彰台も出展していますので、大会公式マスコットキャラクターのミライトワ・ソメイティと一緒に表彰式の気分を味わっていただけます。

表彰台と、ミライトワ(左)・ソメイティ(右)

会場スタッフによると、観覧者の中には大会ボランティアとして従事した方も複数名いらっしゃったようで、当時のことを思い出しながらじっくりと展示資料をご覧になっていたとのこと。

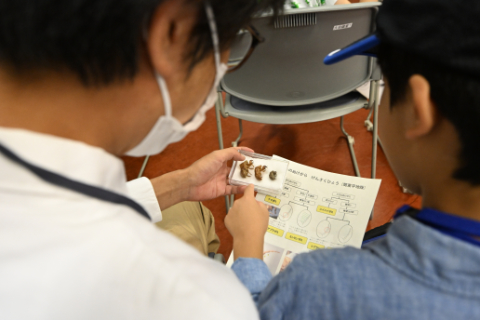

大会スタッフが身に着けていた靴と帽子

展示は8月4日(日)まで、また、8月3日(土)・4日(日)の2日間はパラスポーツ「ボッチャ」の体験イベントも開催するそうです。詳細はチラシをご確認ください。

貴重な東京2020大会レガシーをご覧いただける機会ですので、お買い物やお食事の際にお立ち寄りになってみてはいかがでしょうか?

(歴史担当学芸員)

.jpg)