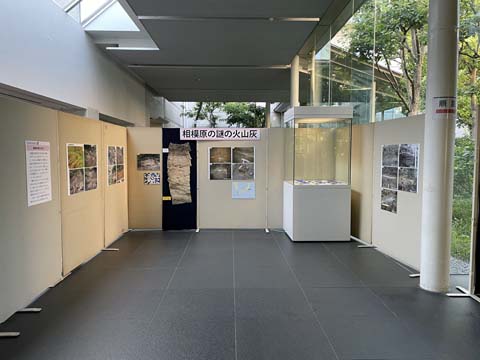

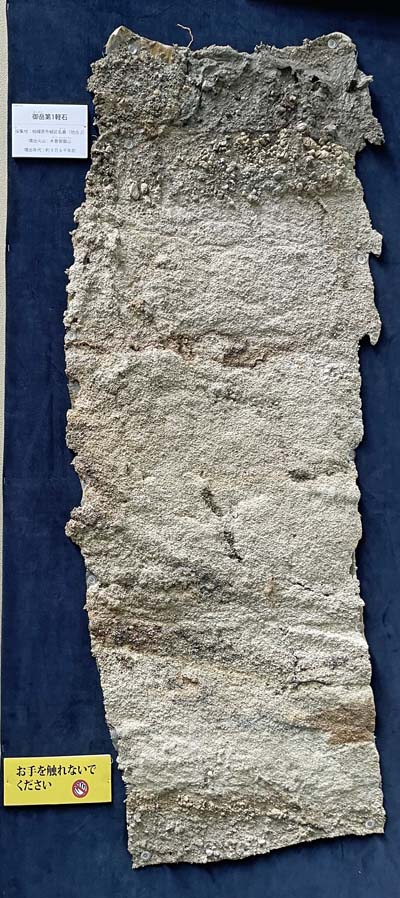

旧石器 遺跡展示の ハテナ館

みなさんは読み札にある「ハテナ館」をご存じでしょうか?市の公共施設としては「田名向原遺跡旧石器時代学習館」という名称です。これでは少し長いので、開館時に愛称を募集し、「旧石器ハテナ館」となりました(以下、「ハテナ館」と表記)。

①ハテナ館 外観

ここは今から約2万年前の旧石器時代の住居状遺構(住まいの跡)が発見された遺跡として、大変重要な遺跡です。

遺跡のすぐ近くには相模川が流れており、川に面した平坦な地形に遺跡が残されていました。今の住所では、田名塩田3丁目に位置します。

②ハテナ館の周辺状況 川べりの平坦な部分に遺跡(住居状遺構)が残されていました。

元々は田名塩田地区の土地区画整理事業に伴う事前の発掘調査で平成9年に発見されたもので、旧石器時代の住まいの跡は全国でも稀な事例であることから現地保存され、平成11年1月に国の史跡として指定されました。

その後、遺跡の重要性を後世に伝えるために遺跡公園として整備されました。

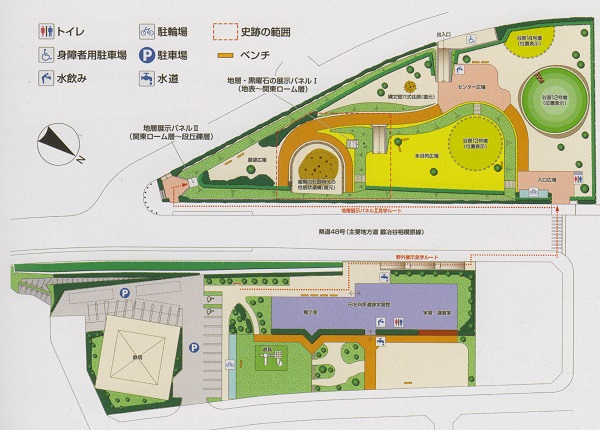

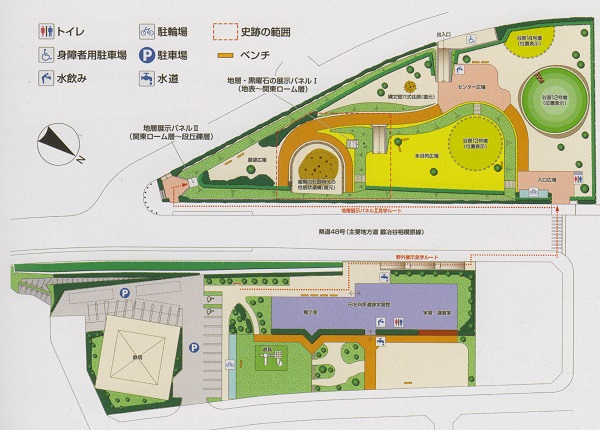

③史跡田名向原遺跡公園(下段がハテナ館)

ハテナ館は遺跡の内容を伝えるガイダンス施設として建設され、出土した石器の展示以外にも、住居状遺構の上屋について復元した模型や発掘調査の様子をジオラマで解説しています。

④住まいの復元模型 木や獣の毛皮で上屋がつくられています。

ちなみに住居状遺構から見つかった石器は神奈川県指定重要文化財に指定されており、展示では石器の細部までじっくり観察できます。

その他にも、周辺でみつかった縄文時代の土器・石器、古墳時代の土器・鉄器なども展示されています。

県道48号線を挟んだ反対側では、住居状遺構をはじめとして、野外展示のある遺跡公園となっています。

住居状遺構の復元の際には、本物の住居状遺構に影響がないよう土を盛り、ちょうど真上に実物大の復元模型が設置されました。貴重な遺構を守りつつも現地で復元・公開できるよう細心の注意が払われています。

⑤住居状遺構の復元 奥に相模川が見えます。

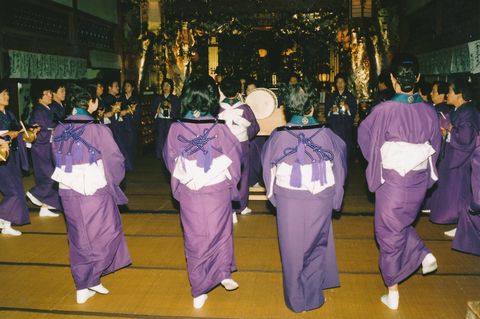

それ以外にも、縄文時代の竪穴住居の復元や古墳時代の円墳が復元されています。

このハテナ館の良いところは、住居状遺構の復元と展示施設がすぐ近くにあることです。遺跡の特徴やどのような石器が見つかったのか学びつつ、現地にある住居状遺構の復元をみることができ、この遺跡に住んでいた旧石器人の生活が想像できます。

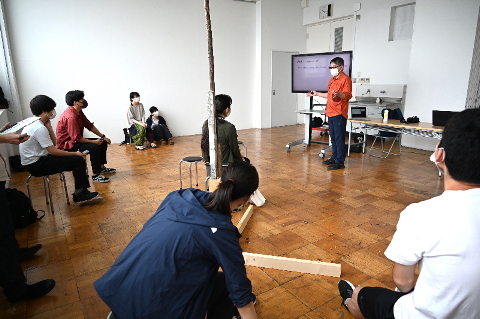

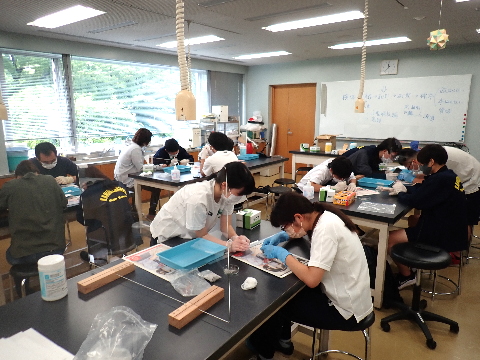

ハテナ館では展示以外にも、矢尻(やじり)作り、勾玉(まがたま)作り、火起こしなどが体験できます。ぜひ現地へ足を延ばし、日本屈指の旧石器時代遺跡を体験してみてはいかがでしょうか。

施設案内 史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館のページ

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisetsu/bunka_shakai/library_etc/1002761.html

このブログは以下より写真を引用しました。

①:相模原市ホームページ 施設案内 史跡田名向原遺跡旧石器時代学習館

②~④:相模原市教育委員会 2009年 『国指定史跡 田名向原遺跡 保存整備報告書』(②、③は一部加工をしています。)

⑤:当館学芸員撮影

・このかるたは、当館のボランティア市民学芸員が2017年に制作したものです。

・貸出しの詳細やその他このかるたに関心のある方は、博物館までお問い合わせください。(042-750-8030)

*貸出し使用時には感染症予防のため、事前・事後の手洗い・手指の消毒などを必ず行ってください。