今年の相模原市立環境情報センターの自然環境観察員制度の全体調査はタンポポ調査です。博物館も参画し、調査方法や調査結果の検討などを受け持っています。

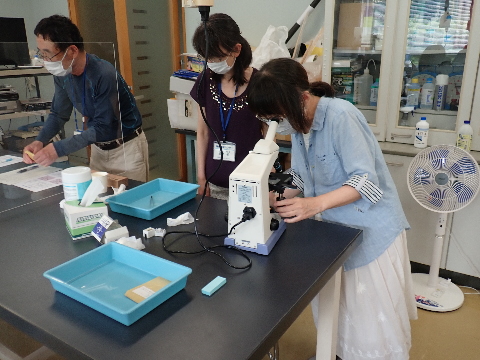

その一環として、6月15日に調査で提出されてきたサンプルから花粉を取り出して、種類を検討する作業に入りました。自然環境観察員の有志のみなさんが、博物館の実験室に集まり、顕微鏡を操作しています。

スライドグラスにサンプルから花粉を取り出しますが、細かな作業でなかなか大変です。

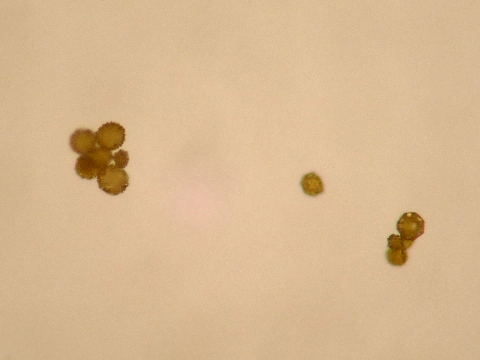

花粉で種類を検討するというのは、花粉の大きさを顕微鏡で観察します。外来種、あるいは在来種と外来種の雑種の場合、花粉の大きさがばらつきやすく不揃いになることを利用して、在来種と識別します。下の写真が雑種または外来種です(雑種と外来種は花粉では区別がつきません。この検討は在来種の確定を目的としています)。

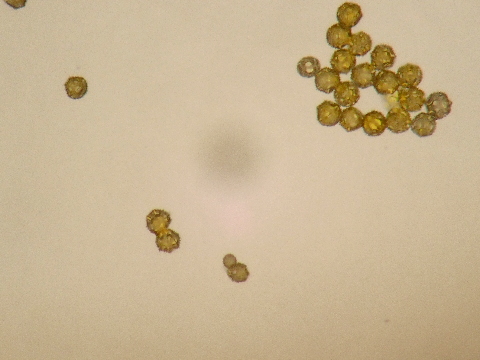

在来種のタンポポの場合は花粉が粒ぞろいで、下の写真のように大きさも揃っています。

ただ、気を付けなくてはいけないのが、写真の下から二番目の花粉のように一つだけ小さな花粉が混じっているときです。他は揃っているのですが、この小さな花粉をよく見ると、表面の様子が他とは違います。これはおそらく、他の花の花粉が昆虫などによって運ばれてきたものと思われます。

厳密な識別は実体顕微鏡レベルでは難しいのですが、同じ花からできるだけたくさんの花粉を観察して判断することになります。

この日の作業は、11名で50サンプルちょっとをこなしました。全体で400サンプルくらいありそうなので、まだまだかかりそうです。気長に進めていこうと思います。