【お知らせ】相模原市立博物館は現在、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言を受けて臨時の休館中です。

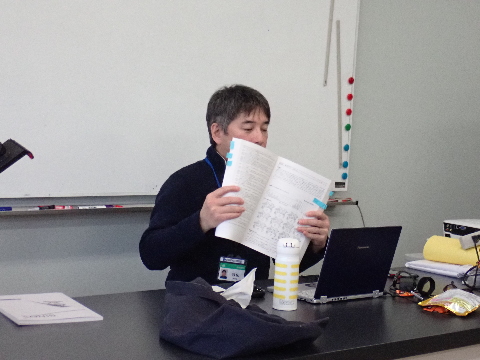

1月30日、博物館2階の実習実験室で講演会を行いました。

といっても、当館主催ではなく(休館中でもありますし)、横浜自然観察の森主催のオンライン講演会を、当館から発信したのです。

横浜自然観察の森 森の生きもの講演会「鳥たちの行動から探そう、生きもののつながり」と題して、当館の生物担当学芸員が関わる「神奈川県鳥類目録」(日本野鳥の会神奈川支部)や「日本野鳥の会神奈川支部研究年報」(同)についてお話ししました。

一般のバードウォッチャーの観察記録を生かし、後世に残すことの意義や、そこから見えてくる興味深い記録などを紹介しました。オンラインでこうした講演会を実施することも一般的になり、話をする方も聴く方もあまり違和感がありません。

講演中もみなさんのお顔や表情を見ることができますし、質問などもチャット機能でどんどん受け付けられます。対面の講演会よりもむしろ、受講者のみなさんから即座に意見を伺うことができる点で、対面式よりも双方向性は高いと言えます。

それでもやはり、場の雰囲気や、会場の一体感のようなものを共有することはできないので、対面式も懐かしく、またそんなことができる日が待ち遠しくもあります。これからは、オンラインと対面の良い面を融合させられるよう、今はオンラインやリモートの技術を高めていきたいと思います。