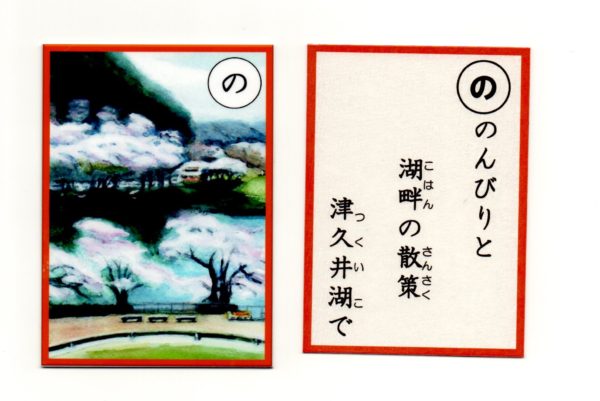

のんびりと 湖畔の散策 津久井湖で

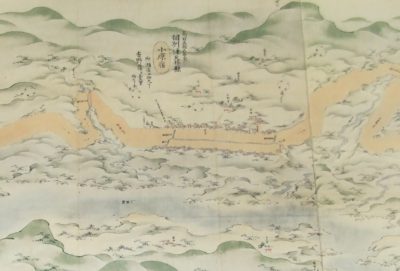

津久井湖は、相模川総合開発計画の中で計画された、城山ダムの完成(昭和40年〔1965〕4月10日竣功)により誕生した人造湖です。

津久井湖と城山、左端は放水塔

城山ダムは、用水の確保と水力発電、洪水時の流量調節を目的とした多目的ダムで、神奈川県と横浜・川崎・横須賀3市の共同事業として建設されました。

城山ダム

用水の確保の面では、横浜市、相模原市、川崎市、横須賀市及び湘南地域への上水道・工業水を提供しています。また、串川取水路を通じて串川と、津久井導水路を通じて宮ヶ瀬ダム(中津川)と、道志導水路を介して道志ダムともつながっており、効率的な水運用が図られています。

水力発電所としては、揚水発電用のダム湖(下池)として使われて、上池の城山湖(本沢ダム)とともに、揚水発電に使われています。深夜などの余剰電力を使って上池に揚水し、電力需用の多くなる昼間及び夕方に発電を行っています。

城山湖(本沢ダム)

揚水発電所は、電力会社などが主体となって運営されるのがほとんどで、城山発電所は地方自治体による唯一の例となっています。

城山発電所

また、洪水時の流量調節については、令和元年(2019)の台風19号(「令和元年東日本台風」)の際に、ダムの緊急放流のニュースなどで話題となりました。ダムの基本的な機能がクローズアップされた事例になります。

津久井湖の建設を巡っては、水没者285世帯、水没区域は旧城山・津久井・相模湖3町内の11地区に及ぶもので、水没者の移転交渉と補償交渉には10年を越える年月を要しています。城山ダムサイトを見下ろす高台には、水没者のための施設として「津久井湖記念館」が昭和41年(1966)3月に建設され、運営を神奈川県津久井湖協会が行っています。ダム建設事業や水没地域の足跡を示す資料室が設置されており、併設されている津久井湖レークテニス(テニスコート)の運営など、共済事業を行っています。

津久井湖記念館

また、対岸の、現在「花の苑地」と呼んでいる場所には、観光の拠点として「津久井湖観光センター」が、昭和44年(1969)に県により建設され、津久井町(当時)が借り受け、津久井観光協会が運営を行っています。

津久井湖観光センター

津久井湖と城山(津久井城)を含む地域は、平成5年(1993)11月に「歴史と自然を活かす」都市公園(「県立津久井湖城山公園」)として都市計画決定され、城山ダムの両岸と、戦国時代の山城「津久井城」跡を利用した公園として、平成11年(1999)4月1日に開園しています。ダム両側に広がる「水の苑地」と「花の苑地」、城山南麓の「根小屋地区」がそれぞれ一体として整備されてきており、多くの市民や観光客が訪れています。

津久井湖記念館は、水の苑地内の施設として、

水の苑地

津久井湖観光センターは、花の苑地内の施設として、多くの観光客が訪れています。

花の苑地

〔津久井湖の桜〕

花の苑地側の城山の斜面に植えられた桜、水の苑地側のダムサイトに植えられた桜、どちらも津久井湖の春を代表する風景になっています。

津久井湖の桜

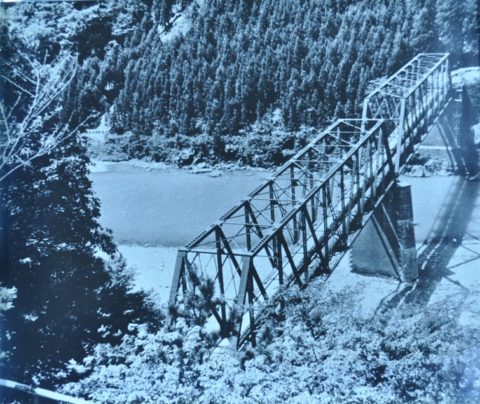

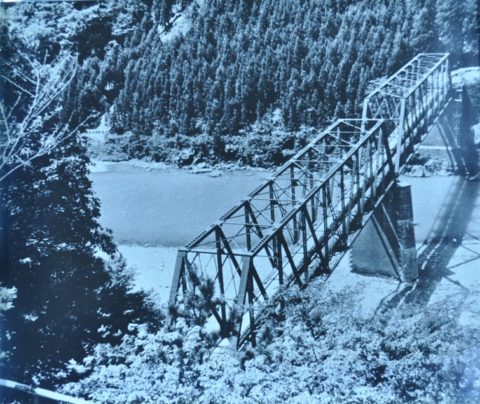

いつごろから桜は有名になったのでしょうか。実は、津久井湖のできる以前、ダムゲートの少し上流に横浜水道の水管橋が相模川の上に架かっていました。この水管橋は、横浜水道の第二期拡張工事の際に設置されたもので、大正4年(1915)に完成しています。

横浜水道 水管橋

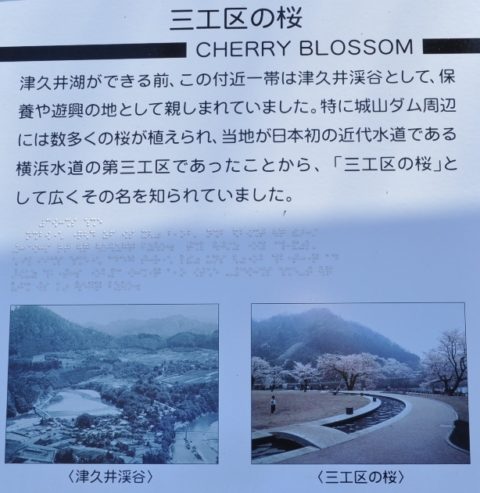

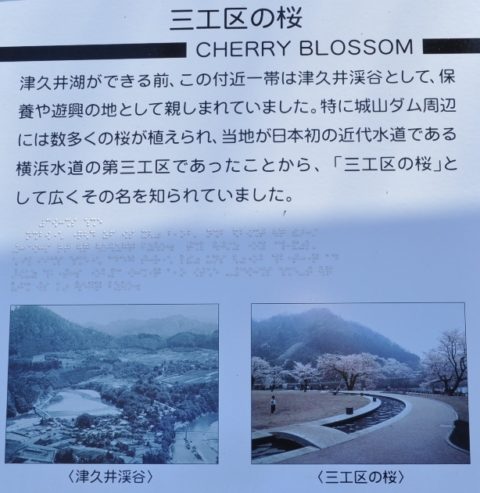

この工事区間が、横浜水道第二期拡張工事の第三工区であったため、この地域も三工区(さんこうく)と呼ばれ、完成とともに桜の植栽がされたと考えられ、「三工区の桜」として、有名になりました。

三工区の桜 解説板

水管橋には歩道もついており、桜を眺めながらの散策路として人気を集めます。評論家、著述家として知られる室伏高信(むろふせ こうしん)が、昭和7年12月から旧三沢村の塩民(しおたみ)に暮らした心象風景を記載した『三沢村日記』(昭和8年7月刊行、第一書房)にも、三工区の桜を眺めながら水管橋を渡るシーンが出てきます。水管橋のあった場所は湖底に沈んでいますが、桜の植栽は受け継がれており、津久井湖は現在も桜の名所として知られています。花の時期に湖畔散策をするのも良いものです。

津久井湖の桜(その2)

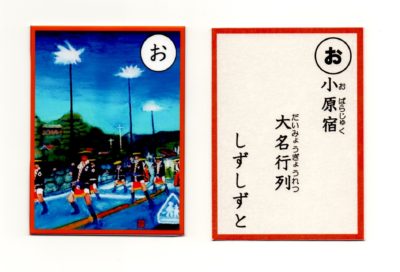

*このかるたは当館のボランティア「市民学芸員」が2017年に制作したものです。

*現在、相模原市立博物館はコロナウィルスまん延防止のため、3月まで休館中です。このかるたは市立博物館にて貸出し可能ですので、開館後にお問い合わせください。

*貸出しの詳細やその他このかるたに関心のある方は、博物館までお問い合わせください(042-750-8030)。