【お知らせ】相模原市立博物館は1月13日から当面の間、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言を受けて臨時の休館中です。

1月17日(日)は、プラネタリウム寄席 ほしぞら亭の開催を予定していました。しかし、残念ながら緊急事態宣言を受けて休館となり、ほしぞら亭も中止となってしまいました。

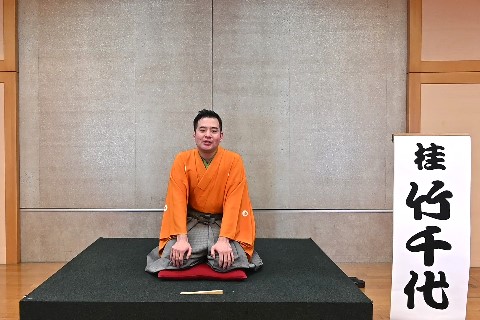

そこで、博物館とプラネタリウムが再開してから、せめて映像で「ほしぞら亭を」みなさんに見ていただこうと考え、収録することにしました。出演は落語家の桂竹千代さんです。

竹千代さんは、第18回さがみはら若手落語家選手権優勝(2019年)の実績を持つ実力派。さらに、大学と大学院で考古学、古代日本文学を専攻し、『落語DE古事記』という著書のある歴史家でもあります。

今回も、古代史を取り入れた地噺(じばなし)をご披露いただきました。現代と神話の世界を行きつ戻りつのスピード感あふれる展開は、すでに名人の風格さえ漂います。

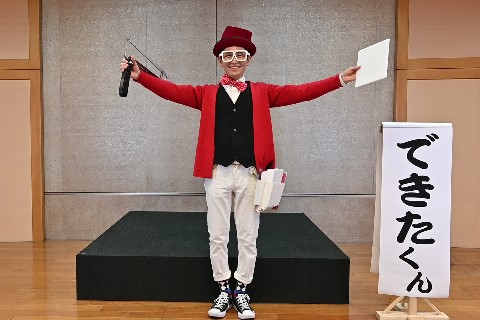

そして寄席に無くてはならない色物(いろもの)は発泡スチロール工作芸の「できたくん」が登場。

紙切(かみきり)の素材を、紙ではなく発泡スチロールにした唯一無二の芸です。巧みな話術で一時も場を飽きさせません。さらにものの1分ほどで仕上げる作品のクオリティに、収録に立ち会った職員から歓声が上がりました。

この作品は、本番中に挙がったリクエストの「きつね」に十二支の「丑(うし)」を組み合わせたものです。

本物の芸のすばらしさを堪能できる「ほしぞら亭」を博物館が再開したらぜひ多くの方に見ていただきたいと考えています。できたくんの作品も展示する予定です。上映と展示が決まりましたら博物館ホームページやこのブログでお知らせします。お楽しみに!