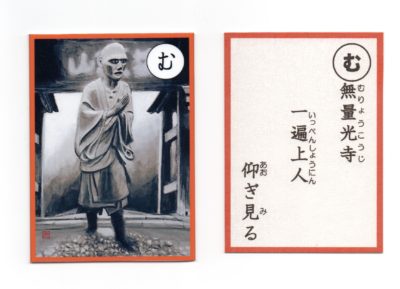

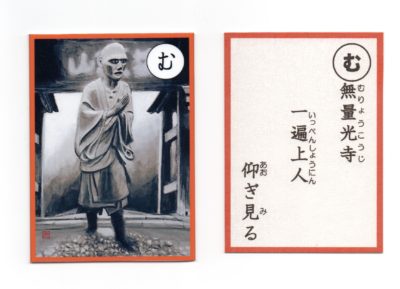

無量光寺 一遍上人 仰ぎ見る

(むりょうこうじ いっぺんしょうにん あおぎみる)

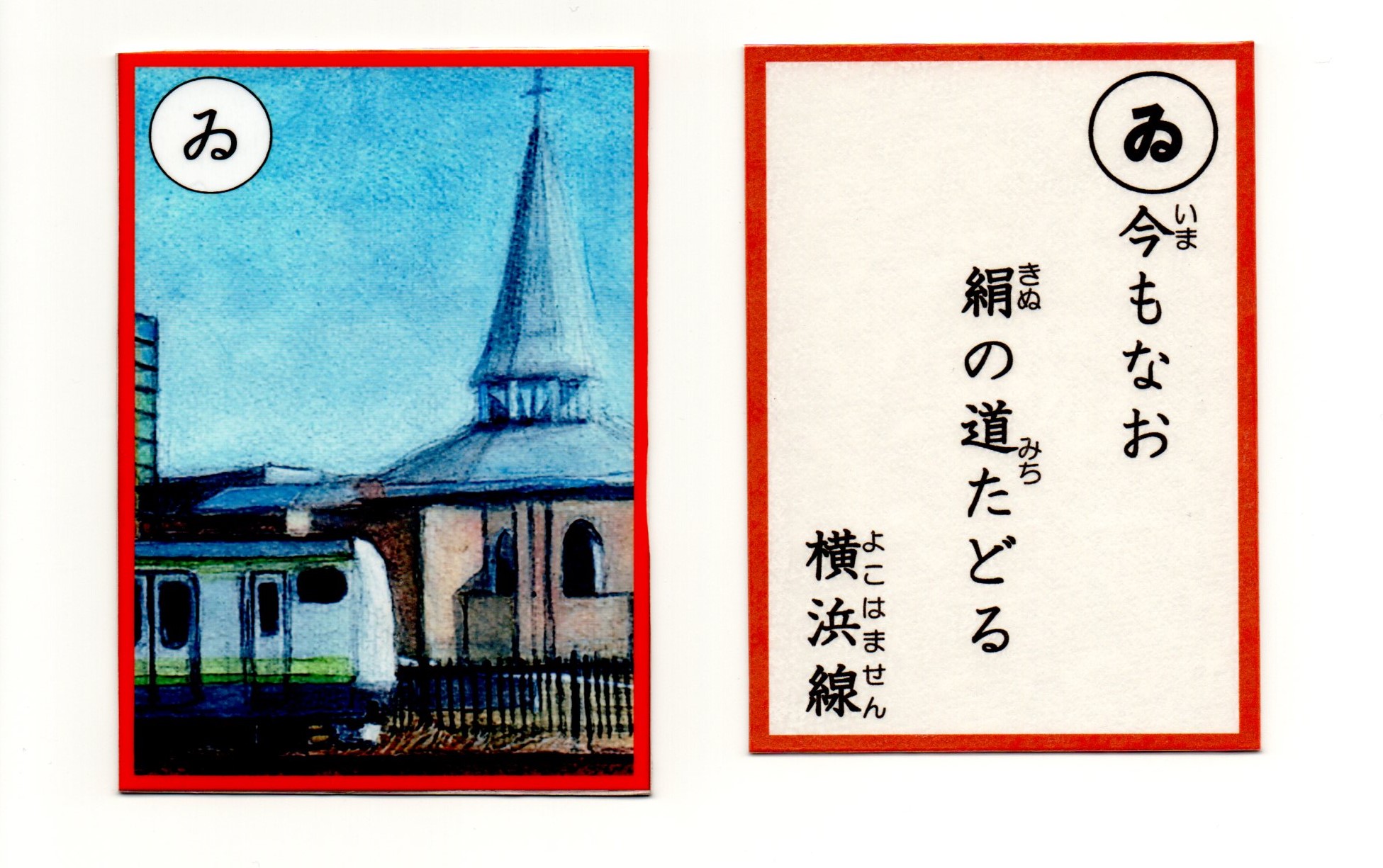

読み札の無量光寺(むりょうこうじ)とは、市内南区当麻にある寺院で、山号の当麻山(たいまさん)とも呼ばれ親しまれています。

無量光寺山門

また、絵札に描かれている人物は、鎌倉新仏教のひとつ時宗(じしゅう)の開祖 一遍上人(いっぺんしょうにん)で、13世の終わり頃この地に庵(いおり)を建て、弟子の2世真教上人が無量光寺を建てたと伝えられています。

参道奥に建つ一遍上人像

無量光寺は市内でも代表的な寺院の一つであり、現在でも多くの文化財等がありますが、今回は絵札に描かれている一遍上人像について紹介します。

一遍上人像は無量光寺の山門をくぐり、参道を少し歩いた所に読み札どおり仰ぎ見るように建っていますが、実は現在の本堂内に寺の本尊となっている市指定文化財の上人像があります。

本尊の一遍上人像が安置されている現在の本堂

この本尊は、一遍上人が自ら水鏡に映した姿で頭部を刻んだとされたもので、現在は10/23の開山忌(かいざんき)にしか公開されていません。

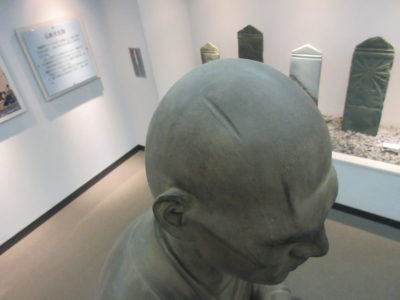

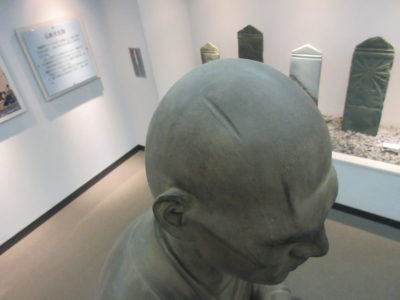

来年の10/23まで待てないという方、実はこの像のレプリカを見られる場所があります。それは、当相模原市立博物館です。当館の常設展示の中でも唯一個人像のレプリカで、多くの方の目に映っているとは思いますが、今回特別に普段は気づきにくい部分を紹介します。

博物館での展示状況

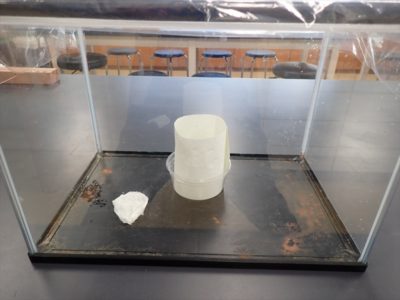

実は一遍上人像には頭部に大きな刀キズがあります。この傷は一遍上人が出身の伊予河野家の家督争いに巻き込まれた際に負った傷とされています。像を仰ぎ見るのではなく、斜め上から覗いてみると次の写真のとおりバックリの傷跡がハッキリわかります。

痛々しい頭頂部近くにある刀キズもレプリカで再現

無量光寺はJR相模線原当麻駅から徒歩20分ほどで、境内も広く、緑に囲まれた場所で、歴史やお寺ファンでなくても心癒される場所だと思いますので、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

*このかるたは当館のボランティア「市民学芸員」が2017年に制作したものです。

*現在、博物館エントランスにて「さがみはら ふるさと いろは かるた」の全ての札や紹介地マップ、解説文を紹介した展示を行っています。

*このかるたは相模原市立博物館にて貸出し可能です(現在、貸出しは休止中です。)

*貸出しの詳細やその他このかるたに関心のある方は、博物館までお問い合わせください(042-750-8030)。

*貸出し使用時には感染症予防のため、事前・事後の手洗い・消毒などを必ず行ってください。