今回紹介する「大山道を歩く」は、平成14年(2002)2~4月に全7回で実施したもので、前々回の「村を歩く」講座が終了した後に引き続いて行いました。掲載する写真はこの期間に撮影したものです。

江戸時代から多くの参詣者を集めた相州大山へ至る、通称「大山道」は各地にありますが、市内にもいくつかの道が通じています。この講座では、そのうちの一つである緑区橋本から中央区上溝、南区当麻を通り、厚木市・伊勢原市を経て、大山阿夫利神社下社までを、途中の社寺や史跡・石仏等を見学しながら市民とともに歩いて行ったものです。講座では、講師として厚木市や平塚市の博物館学芸員にも随行していただき、地域の細かい情報などの説明も受けました。

ちなみに、この企画を初めて当時の博物館長に説明した際の館長の驚いたような顔は忘れられません。そして、地域をフィールドワークしていく民俗講座の中でもこの講座は最多の方からお申し込みがあり、残念ながら安全性なども配慮して抽選とさせていただきました。

最初と二枚目の写真は大山道の道標で、かつて多くの参詣人が通った大山道には、道の分岐点に大山への方向を示すこうした道しるべが建てられました。最初のものは橋本にあり、正面に「右 大山道」と記されています。区画整理のため旧道は失われていますが、市の登録史跡(「橋本の棒杭」・大山道道標)になっています。

次の頭部に不動像が載った写真は上溝の三叉路で、向かって右側の道が当麻へ至る大山道であることを示しています。

この時は伊勢原の大山を目指して歩くものでしたが、地域の中にはもちろんそれ以外の山に関する信仰の跡も認められます。厚木市上依知の藤塚は、宝永4年(1707)の富士山の噴火の際に降った砂を集めたところと言われ、現在は塚は崩されてなくなっているものの、富士浅間神社と「藤塚」(=富士塚)という地名を残しています。

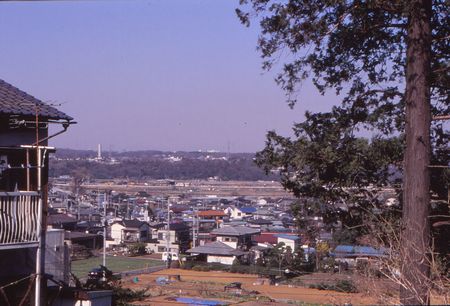

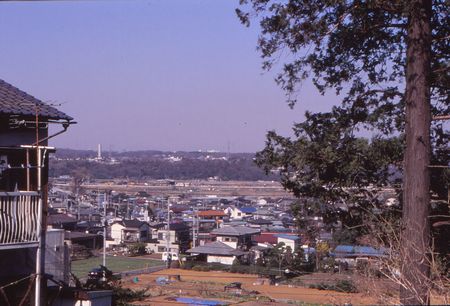

また、この付近で振り返ると相模原の段丘崖が連なっているのが分かります。こうしたほかの場所から相模原を見てみると、普段は意識しない地元の姿に触れることができます。

歩いていく途中ではさまざまなものも見学し、次の写真は厚木市下荻野の「荻野山中藩陣屋跡」です。荻野山中藩大久保家は、江戸時代に小田原藩大久保家の分家として一万三千石を領した小さな大名で、当家では天明3年(1783)頃に陣屋をここに移し、荻野山中藩と呼ばれるようになりました。慶応3年(1867)の幕末の騒乱の中、幕府討幕派の浪士の襲撃で一夜にして焼失したことでも知られています。

神奈川県は道祖神の石仏が多く、特に二神を並んで彫った双体道祖神が豊富に見られます。厚木市小野には道祖神が並んで祀られており、こうした石仏を見つけて行くことも歩く楽しみの一つです。なお、この中に二神ではなく一体だけが彫られているものもありますが、単体の道祖神も県内に分布しています。

そして、この付近まで来ると目的地である大山が一層くっきりと目に飛び込んできます。

伊勢原に入り、写真は石倉橋の大山道標です。ここは県内各地から来る大山道が合流する地点で、大きな大山道標がありました。なお、現在は第二東名の建設工事のためこの場所にはなく、移転されています。

大山の下までたどり着き、普通はケーブルカーに乗車するところですが、この時はせっかくの機会ですので女坂を登っていきました。一人では大変な山道も、参加者と一緒なら楽しく登ることができました。また、最終目的地の大山阿夫利神社下社に向かう途中には二重滝にも寄りました。大山は雨乞いの際に水を戴きに行く山ですが、雨ごいの水はこの滝のところから汲みます。

いよいよ大山阿夫利神社下社に到着です。境内から眺める風景は爽快で、相模原から歩いてきたという達成感で溢れました。阿夫利神社は頂上に上社も鎮座していますが、さすがにこの講座で全員で赴くことはしませんでした。

今回は少し長くなってしまいましたが、三回にわたり博物館の民俗分野が比較的初期に行ってきたフィールドワークを伴う講座の写真を紹介してきました。もちろんこれ以外にもフィールドワークの講座を実施しており、今後も機会を得て取り上げたいと思います。