「相模原の名物料理は何ですか」。しばしば聞かれることですが、私たちも古老の方々に質問しました。もちろん、いろいろな食べ物がある中で皆さんが揃って言われたのは「酒まんじゅう」です。写真は、平成8年(1996)7月に中央区田名のお宅で作られていた、出来立ての酒まんじゅうです。

酒まんじゅうは、「まんじゅう酒」と呼ばれる甘酒のようなものを作り、それで小麦粉をこねて丸めて蒸したまんじゅうです。「夏場の」と記したように、暑くならないとまんじゅう酒がうまく発酵せず、特に7月から8月にかけてのお盆や祭りなどには欠かせないもので、どの家でもたくさん作って自分の家で食べたり、親戚に配ったりしました。

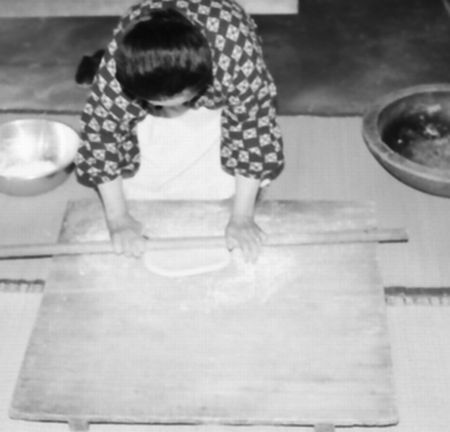

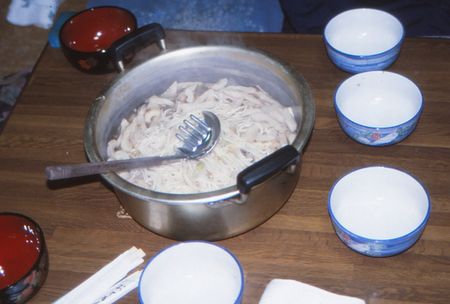

次の4枚の写真は、平成10年(1998)8月の撮影で、当時、博物館でも「酒まんじゅう作り教室」を行い、地元の方を講師に招いて実際にまんじゅうを作る事業を行っていました。

1枚目がまんじゅう酒で、桶に炊いたご飯と水に麹(こうじ)を入れて、2日間程度そのまま置きます。女の人は、このまんじゅう酒を作る桶を大事にしていて、ほかのものを入れたりせずに、酒まんじゅう作り専用として使っていたといいます。

できたまんじゅう酒は小麦粉と混ぜても、すぐに丸めることはせず、しばらくおいて発酵させます。酒まんじゅうの魅力は、発酵してふっくらと膨らむとともに、まんじゅう酒の効果で独特の匂いがすることです。

その後、いよいよまんじゅう状に丸めますが、1枚目の写真と比べると少し小さいのが分かります。まんじゅうとして丸めた後もすぐには蒸さず、ここでもさらに発酵させます。

ちなみにまんじゅうの中身は小豆の餡子(あんこ)が多いものの、なかには味噌を入れたものもあり、甘みのある小豆とは違った風味でこちらを好む人もいたそうです。せっかくなので教室でも両方を作っていただきました。

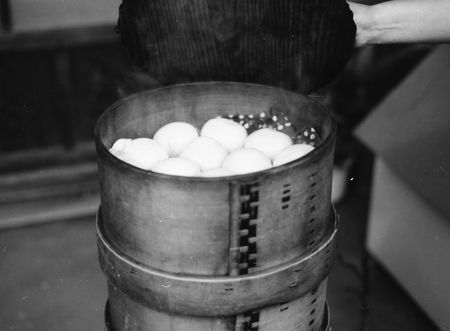

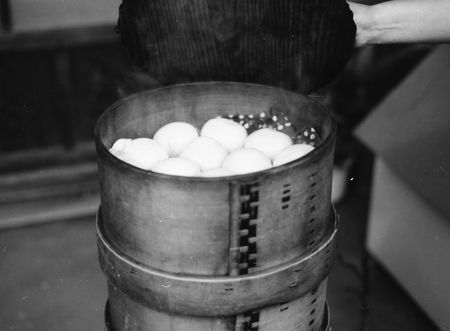

酒まんじゅうを蒸すには、蒸籠(せいろう・せいろ)が使われ、丸型のものに数個ずつ詰めて重ねて蒸していきます。写真は昭和63年(19880)7月に緑区下九沢で、文化財記録映画「相模原の祭礼行事」撮影時のものです。映画では、夏場の祭礼には欠かせない食べ物として撮影されました。

最後に紹介するのは、祭礼の際に、地域内を担いでいく神輿に酒まんじゅうが供えられているところです。地域の名物の酒まんじゅうは、人間が食べるだけでなく神様をおもてなしするのにも用いられ、神輿に乗られている神様も、氏子からの酒まんじゅうに大いに満足されたことでしょう(平成20年[2008]8月3日・緑区青山)。

酒まんじゅうは、この周辺では相模原市域をはじめ、神奈川県中部から東京都の多摩地域にかけてよく作られており、現在でも和菓子屋などで売られているのを見かけます。今では各家で作られることも少なくなったと思われますが、こうした郷土食と、例えばその作り方やこだわりなどの、これらが伝えてきたさまざまな文化をこれからも大切にしていきたいものです。