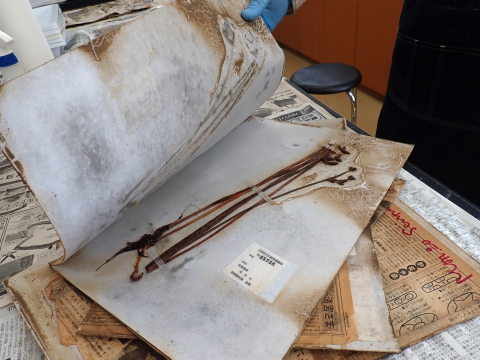

博物館の駐車場脇に、直径1メートルはありそうなドーム状の網がありました。

周囲を囲むようにジョロウグモの網が多数あるため、一瞬見落としかけたのですが、これはスズミグモの網です。おそらくメスの成体のものです。

スズミグモは体長2cm程。不規則網の中にドーム状のメッシュ網があるという、特徴的な網を張ります。日本国内では、もともと静岡県以西に生息していましたが、1980年以降、神奈川県内でも発見されるようになり、現在では埼玉県・茨城県・栃木県などでも確認されています。相模原市内では藤野、城山、津久井での記録があるだけです。

これは貴重な記録になると思ったのですが、肝心のクモがいません。網の状態からすると、つい最近までここにいた様子なのですが。今まで見落としていた事が悔やまれるばかりです。

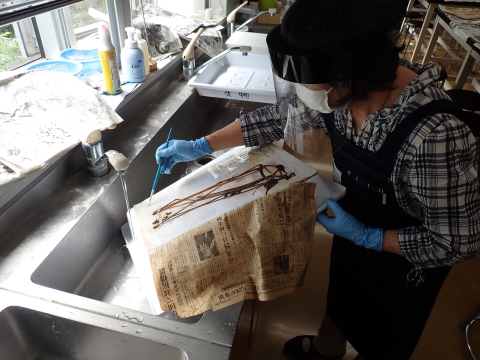

かなり気落ちしながら、とりあえず隣の樹林地へ行くと…奇跡的に幼体が1個体見つかりました。

ごらんのとおり、ドーム網の下にぶら下がっています。

クサグモ、ヒメグモ、サラグモ類も似たような網を張りますが、スズミグモの場合はクモがいる場所の網が、シートではなく、きっちりとした網目になっています。

これほど簡単に他の個体が見つかったという事は、探せばあちこちにいそうです。

分布を広げているかどうかはわかりませんが、もしかしたら今年はこのクモの「当たり年」かもしれません。市内ではまだ珍しいクモですので、身近に見かけたら「ちょっとラッキー」と思って間違いありません。