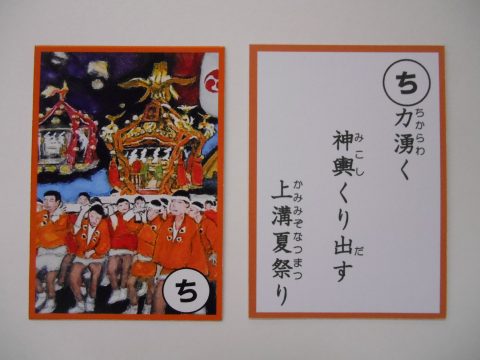

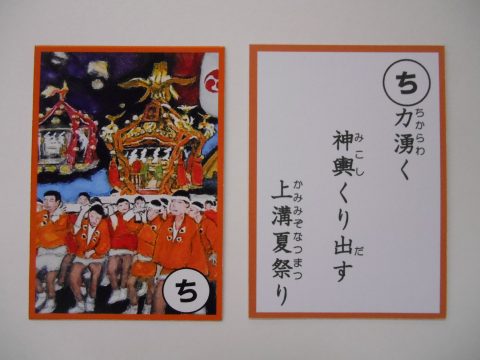

力湧く 神輿くり出す 上溝夏祭り

現在の中央区上溝の夏祭りは、毎年7月第4週の土日に行われます。

相模原市を代表する祭りのひとつであり、「かながわのまつり50選」にも選ばれています。

江戸時代時代後期には、すでに祭りが盛大になっていたと考えられており、現在では毎年30~40万の人が訪れる県北最大の観光行事です。

祭りの最高潮が訪れるのは、本宮(ほんみや)と呼ばれる2日目で、夕方に行われる、神輿(みこし)と山車(だし)の巡行の時です。上溝の通りに、各地区の神輿と山車が一同に集まり、激しく揉み合います。

薄暗くなると、神輿に提灯が灯され、絵札にはこの時の様子が描かれています。

四ッ谷の神輿

古くは、上溝夏祭りを「オテンノウサマ」といい、今でも天王祭自体や神輿自体をオテンノウサマと呼ぶことがあります。

このオテンノウサマ(天王祭)は、京都の八坂神社(祇園社)の祇園祭が地方に伝播したものです。

オテンノウサマは市内各所で行われている(写真は下九沢九沢のもの)

平安時代、都での疫病流行は怨霊のたたりが原因とされました。

中でも、牛頭天王(ごずてんのう)は特に強い力を持つとされました。

この牛頭天王が、オテンノウサマ(お天王様)です。

牛頭天王はもともとインドの祇園精舎の守護神で、疫病をはやらせる神とされてきました。

そこで人々は疫病流行がおこる夏の前に、牛頭天王を祀り、病が流行らないようにしようとしました。

この祇園御霊会が祇園祭の発祥です。

牛頭天王は、素戔嗚尊(スサノオノミコト)と習合します。

荒ぶる神である素戔嗚尊もまた、疫病を起こす強い力があり、丁寧に祀ることで、疫病を退けることができると考えられてきました。

のちに明治の神仏分離によって、仏教ゆかりの牛頭天王は除かれ、祇園社も八坂神社と改称されます。

亀ヶ池八幡宮の境内末社(左から二番目が八阪神社)

上溝では現在、亀ヶ池八幡宮の社殿裏手に、京都の八坂神社からお迎えしたといわれる八坂(八阪)大神が祀られています。

この八坂大神のミタマが夏祭りの時には神輿に遷されます。

上溝の夏祭りは時代によって形を変えてきましたが、今でも町内の疫病除けを祈願する祭に変わりはありません。

上溝の夏祭りについては次のページでも紹介していますので、ぜひご覧ください。

祭り・行事を訪ねて(18)~上溝のオテンノウサマ(天王様)~本町自治会のシメ縄張り

祭り・行事を訪ねて(19)~上溝のオテンノウサマ(天王様)~本町自治会

祭り・行事を訪ねて(20)~上溝のオテンノウサマ(天王様)~五部会

相模原の民俗を訪ねて(72)~上溝のオテンノウサマ(天王様)・久保の神輿と山車(平成26年7月)~※ページの下の方にあります

上溝夏祭りの開催場所はこちらです。

*このかるたは当館のボランティア「市民学芸員」が2017年に制作したものです。

*このかるたは相模原市立博物館にて貸出し可能です(当面の間、貸出しを休止しております)

*貸出しの詳細やその他このかるたに関心のある方は、博物館までお問い合わせください(042-750-8030)

*貸出し使用時には感染症予防のため、事前・事後の手洗い・消毒などを必ず行ってください。