昨年度、当館学芸員が順番に専門分野のお話をする講演会「学芸員講話 さがみはらの博物誌~学芸員リレートーク~」が好評でした。

今年もこの週末、5月13日から月ごとに学芸員がお話しします!

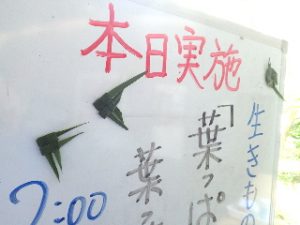

5月13日(日)「相模原生きもの百科 あなたはいくつ知っていますか??」秋山幸也(生物担当学芸員)

6月10日(日)「石老山の成り立ち」河尻清和(地質担当学芸員)

7月8日(日)「道祖神のまつりかた」加藤隆志(民俗担当学芸員)

9月23日(日)「相模原に残る幕末・維新の英雄たちの文化財」木村弘樹(歴史担当学芸員)

10月21日(日)「学芸員講話inプラネタリウム(仮)」里見聡一(天文担当学芸員)

11月18日(日)「石の縄文文化誌」中川真人(考古担当学芸員)

今年のキーワードは「石」です。毎回、タイトルに入っていなくても石にまつわる相模原のお話しが入ります。

初回の5月13日は相模原の生きものについて2時間語り通します!

といっても、クイズ形式でみなさんと楽しく相模原の生きもののトピックを眺めていくので、どなたでもお気軽にご参加ください。小中学生のみなさんにもお楽しみいただける内容です!

明日5月13日、大会議室で14時からスタートしますので、ぜひご来場ください。