カザグルマ(キンポウゲ科)は、神奈川県内では横浜市と相模原市にしか自生地が残っていない絶滅危惧植物です。4月27日、市内の自生地の1カ所へ行ってみました。すると、ほかの花と同様に2週間くらい早めに開花のピークを迎えていました。

大輪の花を23個つけていたので、今年は花付きが良い年です。マルバウツギに埋もれて咲く花もありました。

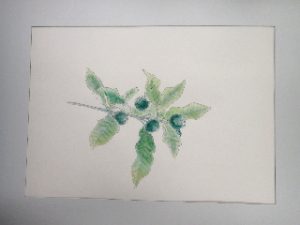

この付近にはほかにもたくさんの花が咲いていました。こちらはキツネアザミです。

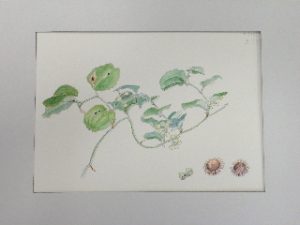

オキジムシロは地面を黄色く染めるほどの見事な咲きっぷりでした。

こちらはヒルガオです。

じつは、コヒルガオは市街地でもよく見られるのですが、典型的なヒルガオはなかなか見ることがありません。コヒルガオとの中間的な特徴のものが多いのです。しかし、上の写真の株はハッキリと「これはヒルガオ!」と言える特徴でした。

こちらはシロダモの新芽です。常緑樹ですが、やはりこの時期に新しい葉を伸ばします。

シロダモは、葉裏に銀白色の毛が密生していることから名付けられていますが、このあたりのシロダモは金色のような毛であることが知られています。若芽では特によく目立ちます。

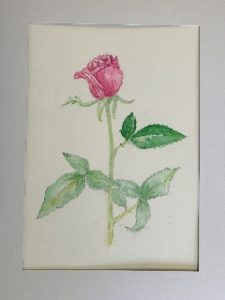

こちらは外来種ですが、美しい桃色のユウゲショウです。

同じく桃色でもかなり主張の強いハナカタバミです。

近くの水田には水はまだ入っていませんでしたが、アマガエルがススキの葉の上でじっとしていました。

野の生きものにとっては、もう初夏が近いことを実感しました。