今年4月、麻布大学いのちの博物館と当館は、相互に連携を強化するための覚書を締結しました。

麻布大学いのちの博物館

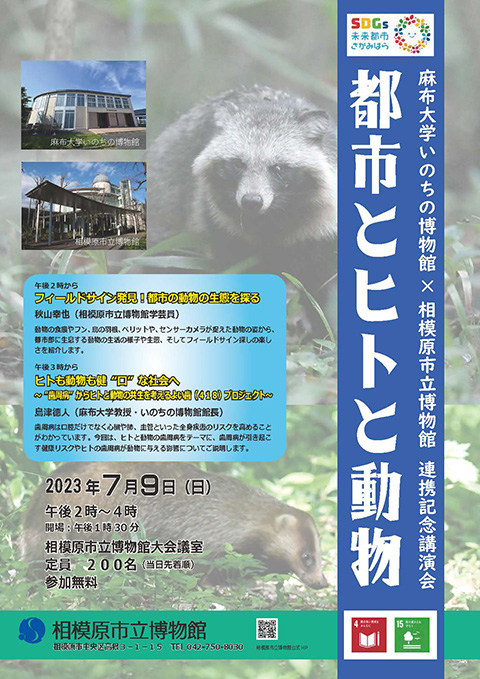

これを記念して、7月9日(日)、相模原市立博物館において「都市とヒトと動物」をテーマに講演会行うことになりました。登壇するのは、いのちの博物館の島津德人館長(麻布大学教授)と、当館の生物担当の秋山学芸員です。

講演会ポスター

日時 令和5年7月9日(日)14時~16時

会場 相模原市立博物館 地階 大会議室(定員200名:当日先着順)

聴講無料

14時から「フィールドサイン発見!都市の動物の生態を探る」(秋山学芸員)

15時から「ヒトも動物も健“口”な社会へ“歯周病”からヒトと動物の共生を考えるよい歯(418)プロジェクト」(島津館長)

秋山学芸員からは、都市に生息する動物の生態や、その痕跡であるフィールドサインについて、島津館長からは、いのちの博物館の標本資料が発見の発端となった野生動物の歯周病について紹介します。

どなたでも参加できますので、ぜひお誘いあわせの上ご来場ください!

(生物担当学芸員)

【おしらせ】6月27日(火)と28日(水)は館内設備のメンテナンスのため、臨時休館となります。