博物館の駐車場にネジバナが咲きだしました。

二株並んで咲いたネジバナ

花がらせん状に、そして下から順々に咲きます。天使がのぼる階段かな?と感じてしまいます。一つ一つは小さくても、ラン科なのでとても美しい花です。

ネジバナの花

これから梅雨に入り、雨露をまとう姿もとても美しいのでこれから楽しみです。

(生物担当学芸員)

博物館の駐車場にネジバナが咲きだしました。

二株並んで咲いたネジバナ

花がらせん状に、そして下から順々に咲きます。天使がのぼる階段かな?と感じてしまいます。一つ一つは小さくても、ラン科なのでとても美しい花です。

ネジバナの花

これから梅雨に入り、雨露をまとう姿もとても美しいのでこれから楽しみです。

(生物担当学芸員)

6月8日、掃き立て(給桑開始)から8日目です。

カイコはすでに2齢の3日目、体長は1cmを超えました。

2齢のカイコ

幼虫の間に4回脱皮するカイコの各齢期は、2齢が最も短く、3日間弱です。そのため、ほとんどのカイコが今日のうちに眠に入り、明日は休止期間に入ります。

体長は1.2cmほど

そして、土曜日には脱皮をして3齢になります。3齢のカイコはちょっと姿が変わるので、その姿は脱皮後にお伝えします。

写真は1齢の脱皮殻

上の写真は1齢の脱皮殻です。

脱皮殻も2倍くらいの大きさになっているはずです。毎日のように体が大きくなり、成長していく様子が楽しみです。

(生物担当学芸員)

先日まで吉野宿ふじやで開催していたNHK大河ドラマ“どうする家康”関連出張ミニ展示「相模原にもあった!?徳川家康ゆかりの地」が、6月5日(月)から中央区淵野辺にある麻布大学いのちの博物館で展示中です。

このミニ展示は、NHK大河ドラマ「どうする家康」にちなみ、市内を中心に徳川家康やその祖先、重臣(おもだった有力な家臣)ゆかりの地を紹介したものです。ドラマの放送開始に合わせた今年1月~3月の相模原市立博物館を皮切りに、家康大河ドラマイヤーの2023年に様々な会場でご覧いただけるよう、市内各所で巡回展示を実施しています。(当館開催時のミニ展示解説はこちら→①、②、③)

展示の様子

関東地方は梅雨入り間近ですが、雨でも楽しめる麻布大学いのちの博物館にぜひお出かけしてみてはいかがでしょうか?展示期間は7月28日(金)までです。

なお、麻布大学いのちの博物館の観覧は、電話による事前予約が必要です。入館方法や開館スケジュールの詳細は、同館ホームページをご確認ください。

麻布大学いのちの博物館

以前こちらのブログでもお知らせしましたが、麻布大学いのちの博物館と当館は今年4月、両館における展示・教育普及活動のさらなる連携を進めるために「麻布大学いのちの博物館と相模原市立博物館との連携事業に係る覚書」を締結しました。今回の出張展示もその一環として行っています。

また、7月9日(日)には当館地階大会議室で「麻布大学いのちの博物館×相模原市立博物館連携講演会」を開催します。

麻布大学いのちの博物館の島津館長と当館生物担当の秋山学芸員が登壇予定ですので、こちらもお楽しみにお待ちください。

(歴史担当学芸員)

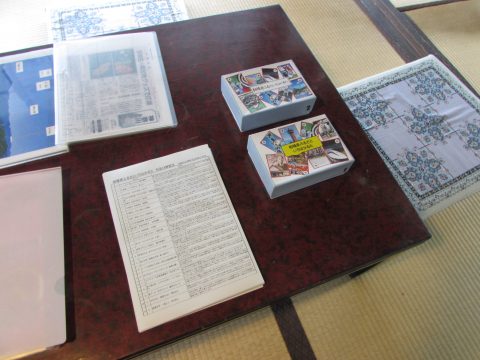

6月3日(土)から、吉野宿ふじやで出張ミニ展示「相模原ふるさといろはかるた」を開催しています。

展示の様子

この「相模原ふるさといろはかるた」は、当館の博物館ボランティア「市民学芸員」が、題材の選定や取材などを行い、7年がかりで完成させた力作です。

札になっている市内の名所・旧跡を示したマップや解説も併せて展示していますので、ぜひ、読み札・絵札と見比べながらご覧いただければと思います。

かるたで遊んでみよう!

また、今回は和室がある吉野宿ふじやでの開催とあって、実物のかるたを体験していただくことが可能です。

楽しく遊んで、相模原市に詳しくなれる「相模原ふるさといろはかるた」。ぜひこの機会に吉野宿ふじや(※)へお出かけください。

※土曜日、日曜日、祝日のみ開館しています。

(歴史担当学芸員)

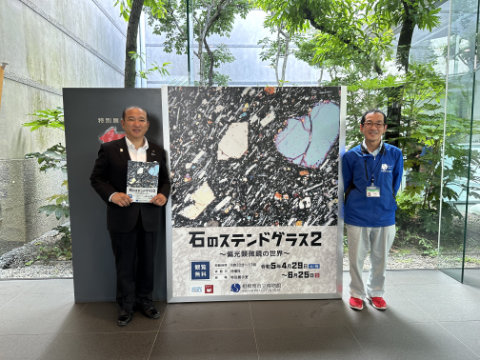

6/3(土)に本村市長が、地質企画展「石のステンドグラス2」の見学のために来館されました。

普段は見ることができない美しい岩石の偏光顕微鏡写真をご覧いただきました。肉眼で見るのとは違った岩石の世界を味わっていただけたようです。

地質企画展「石のステンドグラス2」は6月25日(日)まで開催しています。6月24日(土)14時〜14時30分には展示解説も行いますので、ぜひご来館ください。

また、6月11日(日)には、実際に岩石プレパラートを偏光顕微鏡で観察するイベント「石を顕微鏡で見てみよう」を開催します。時間は10時〜16時です。この時間内であれば会場に出入り自由ですので、こちらもぜひご参加いただければと思います。

(地質担当学芸員)

6月2日、給桑から2日目です。

カイコの体調は、昨日の3mmから、今朝は5mmに!なんと、24時間で1.7倍の大きさになったことになります。昨日と比べると、色や形もカイコっぽくなっています。驚異の成長量ですね。

大きさは5mmに。形もカイコっぽくなっています

この日は天気予報で大雨となっていたので、前日のうちにクワの葉をとっておきました。その時、先日の生きものミニサロンの際には幼虫だったハラグロオオテントウが成虫になっていました!

ハラグロオオテントウ

こちらは日本最大級のテントウムシで、体長12mm!

日本では最大級のテントウムシです

西日本から徐々に分布を広げ、博物館周辺では4年ほど前から見るようになりました。見ごたえのあるテントウムシであることと、クワの害虫となるクワキジラミを食べてくれるので、ウエルカムな昆虫です。

カイコはあと2日ほど食べ続けると、1回目の眠(脱皮前の休息期間)に入ります。そのころにまた、成長の様子をお伝えします。

(生物担当学芸員)

毎年恒例の、カイコの飼育が今年も始まりました。

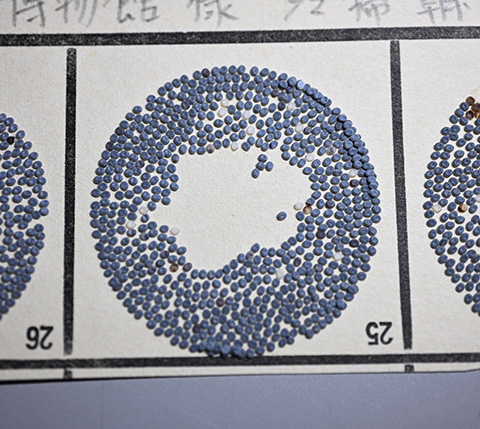

茨城県にある大日本蚕糸会蚕糸科学技術研究所から購入した蚕種(さんしゅ=カイコの卵)が5月30日に届きました。

種紙(たねがみ)にうみつけられたカイコの卵

6月1日ころに飼育を開始できるよう調整されているので、5月30日~6月1日にかけてほぼ、ふ化が完了しました。

ふ化したあとの卵は白く見えます

最初にふ化したカイコから餌のクワの葉を与えると成長がばらついてしまうため、だいたい出揃うまで給桑を待ちます。

ふ化直後のカイコ

給桑は、ふ化したカイコの上に葉をのせるだけです。

カイコの上にクワの葉をのせたところ

においを感じたカイコが、自分から葉の方へ寄って来るためです。上の写真はのせた直後で、下はその1分後です。すでにカイコが群がっているのがわかります。

1分後、すでにカイコが寄って来て食べ始めています

大量に飼う場合は、カイコが食いつきやすいように葉を短冊状に切って与えるのですが、ふ化したばかりのカイコは葉の表面から食いつくことができるので、数百匹程度の飼育であれば、葉のままあげても問題ありません。

小さいけどしっかり食べています

給桑開始のことを、養蚕の専門用語で「掃き立て」と言います。これは、ふ化したカイコを飼育容器などへ移す際に、羽ぼうきを使って掃き落とすためです。

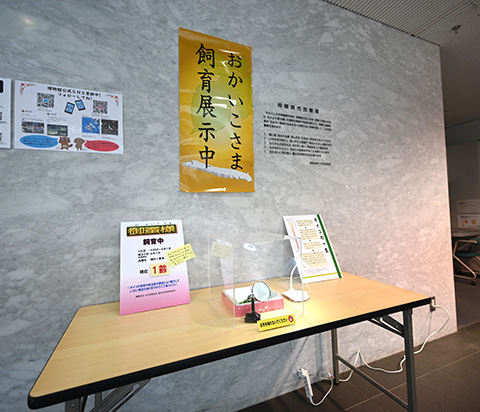

そして、飼育展示も開始しました。1階エントランス(休憩コーナー付近)で展示しています。

飼育展示も開始

体長が3mmほどなので、ルーペ越しに見ないとよく見えません。

ルーペ越しに見ることができるようになっています

さらに、博物館から蚕種を提供して学習を始める小学校への出張授業も始まりました。

小学校でカイコの授業

授業では、カイコを飼うということが農業であり、ペットの飼育と違うことをお伝えします。これについてはまた詳しく報告いたします。

これから約1か月、カイコの成長をお伝えしていきます。

(生物担当学芸員)

5月下旬、自動車がひっきりなしに通る市内緑区の路上で、ムクドリが飛んだかと思ったら、道路標識の支柱に止まり、バタバタとなにやらやっています。

親鳥の向こうに嘴(くちばし)を開けたヒナが見えます

よく見ると、奥には真っ赤な口を開けたヒナが。ここは、ムクドリの巣でした。

ムクドリはもともと、木の洞(うろ)などに営巣する野鳥ですが、住宅など構造物のすき間にも巣をつくるようになり、里山から市街地まで分布を広げました。

しかし、近年は住宅もすき間の少ない構造になり、かつて住宅での営巣場所として定番だった「雨戸の戸袋(とぶくろ)」も、ムクドリが入る余地のないものに置き換わりつつあります。そこでムクドリは、上の写真のような道路標識や信号機などにすき間を見つけ、そこへ営巣することが多くなっています。

雛は親鳥と変わらない大きさになり、巣立ち間近です

ここの巣は、ヒナは巣立ち間近のようで、ちょくちょく外を覗いていました。

すぐ近くの電柱では、トランス(柱上変圧器)の穴の中へスズメがスポッと入っていきました。スズメはムクドリよりも体が小さいので、小さなすき間で営巣しているようです。

ムクドリの巣のすぐ近くで、トランスの底面の穴へスズメが入っていきました

都市の環境への適応は、ムクドリやスズメだけではなく、猛禽類などでもよく知られています。野山や川だけではなく、都市部でもこんな観察ができるので、野鳥観察は場所を選ばなくて面白いですね。

(生物担当学芸員)

相模原市立博物館では企画展「石のステンドグラス2〜偏光顕微鏡の世界〜」を6月25日まで開催中です。普段見ることができない岩石の偏光顕微鏡の世界を楽しんでいただければと思います。

5月28日(日)には展示解説を行いました。

偏光顕微鏡の仕組みを簡単に説明して、展示写真の中から数枚を選んで解説しました。

写真をステンドグラス風に展示したコーナーは、背後からの光で写真をご覧いただいています。実際に偏光顕微鏡を覗いているイメージで写真を展示しました。

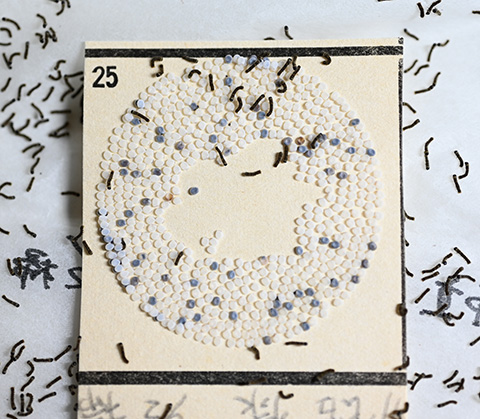

岩石を偏光顕微鏡で観察するためには、岩石のプレパラートをつくる必要があります。岩石を厚さ0.03mm、千円札の3分の1の厚さまで薄くします。岩石プレパラートを製作するための道具や工程写真を展示したコーナーも、皆さんの関心が高いです。

展示解説は、6月24日(土)、2時〜2時30分にも開催します。

また、6月11日(日)には、実際に岩石プレパラートを偏光顕微鏡で観察するイベント「石を顕微鏡で見てみよう」を開催します。時間は10時〜4時です。この時間内であれば会場に出入り自由ですので、ぜひご参加ください。

(地質担当学芸員)

5月27日、青山学院大学の一般教養の講座「野鳥の生態」の実習を当館で行いました。

まず、生物担当の学芸員から博物館における標本の意義や役割、展示への利用などについて講義を行い、その後、博物館で収蔵している鳥類標本(本剥製)を使って実習を行いました。

はく製を囲んで実習

標本はその生物の生活の様子や進化の歴史を記録した、情報の宝庫です。今回は、嘴や足の形から食べもので分類したり、図鑑的な分類を試みたりしながら剥製(はくせい)をじっくり観察しました。

担当講師と一緒に分類を検討

名前を知らない鳥を、野鳥の図鑑を使って調べてみると、ここまでいろいろな角度から剥製を観察したからか、かなり正確に種類を落とし込めていました。

図鑑を使って検索中

実習終了後はみなさん気に入った剥製を写真に撮っていました。仕切りも無く間近で見る機会が少ないため、剥製の迫力にみなさん驚いたようです。

撮影タイム

博物館資料が、保管するだけでなく、活用することでさらに価値が高まることを私たちも実感できました。

(生物担当学芸員)