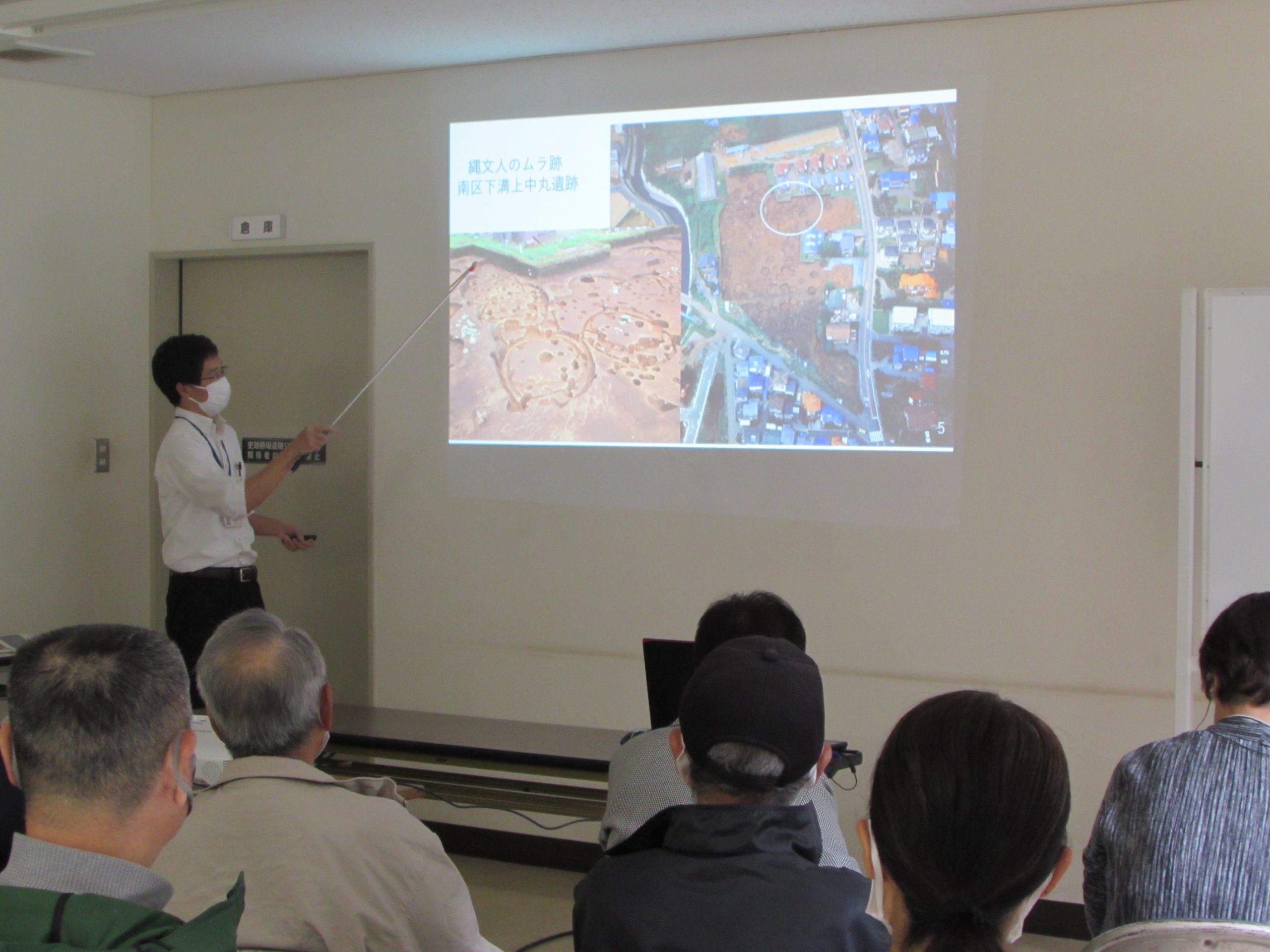

5月26日、毎年恒例となっている神奈川県立上溝南高校のホタル観察会が中央区田名地区で行われ、学芸員がお手伝いに行ってきました。高校から歩いてくる生徒のみなさんを待つ間、田んぼに写った夕焼けがとてもきれいでした。

夕焼けがきれいでした

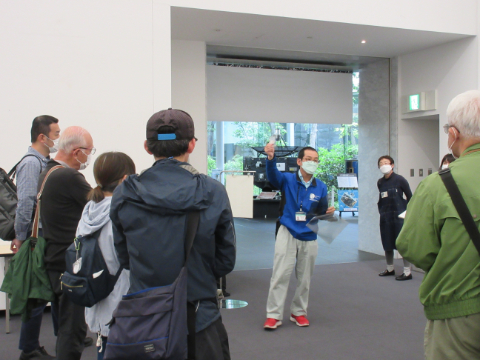

4月に事前学習会を全1年生向けに行ったこともあり、なんと100名以上が参加してくれました。

ゲンジボタル観察の出発時 写っているのは一部の生徒さんたちです

時期としては少し早めのため、数は少なかったのですが、全員がしっかりゲンジボタルを見ることができました。

ゲンジボタル 観察会終了後に撮影

事前学習で、ここのゲンジボタルは餌となるカワニナも含めて外から持ち込まれていない、正真正銘相模原産のホタルであることを、生物多様性の重要性と合わせて説明しました。ホタルを初めて見る生徒も多く、あちらこちらで歓声が上がっていました。

往復ルートの折り返し点で、スマホの画面をこちらへ向けてもらい、人間のホタルになって記念撮影です。

記念撮影はスマホの光で

ゲンジボタルのすむ水路は、農業用水路です。歩きながら大音響のカエルの合唱を聴きながら歩きました。水田耕作あってのホタルの生息環境を感じ取ってもらえたことと思います。

(生物担当学芸員)