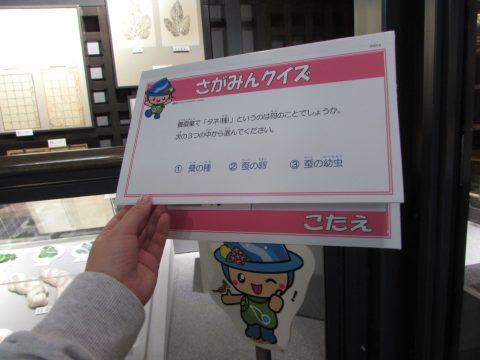

先日、このブログでフデリンドウのその後について紹介しました。その際に、結実の様子がまたおもしろい、と予告したのですが、結実(けつじつ=果実が実ること)してきたので再び紹介します。

果実は、実っても真上を向いています。

フデリンドウの果実

上から見ると、まるで「がまぐち」です。

うえから見るとまるで「がまぐち」のようなフデリンドウの果実

がまぐちの奥へクローズアップすると・・。

がまぐちの中に茶色い種子がたくさん入っています

真上を向いたままの果実から、種子がどうやって出たのかというと・・

それは、雨です。中の種子がしっかり実って準備万端となると、がまぐちは下へ反り返ります。

反り返った果実

そして、そのがまぐちの中へ、雨粒がポチャンと入って、水と一緒に種子があふれ出たら大成功、というわけです。こうした種子散布を、雨滴散布(うてきさんぷ)と呼んでいます。

フデリンドウは他の植物が丈を伸ばす前の早春に咲くので、日照をめぐる競争があまりありません。そして、越年草(えつねんそう)のため、花が咲いて結実すると枯れてしまいます。親株が枯れてなくなった場所が、開花実績のある生育適地であるならば、新天地を目指す必要も無いのかもしれませんね。種子は、親株のまわりに落ちればよいため、タンポポのように綿毛で飛んでいったり、トゲやかぎ爪で動物の毛にひっついて運んでもらったりする必要もないということなのでしょう。

今年4月のフデリンドウの花

同じ場所で来年も上の写真のような花を見せてくれるよう、うまく雨粒が落ちてくることを願いつつ、このところの雨模様を眺めています。

(生物担当学芸員)