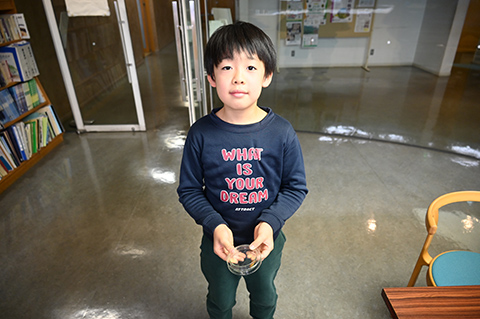

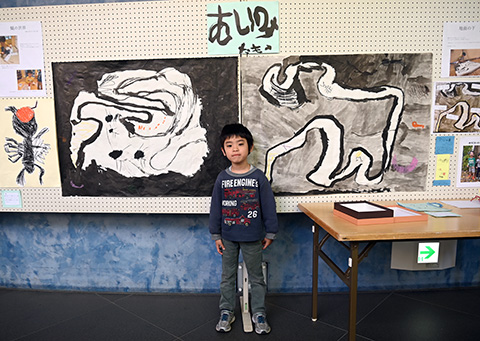

11月20日、TBSテレビのミニ番組「四季折々の贈り物」が放映されました。当館で、小学生の姉妹とドングリを拾って工作をする様子が紹介されました。

博物館駐車場での撮影の様子

2分ほどに短く編集されていましたが、実際の撮影は、1時間ほどかかっています。ドングリを観察している時も、昨年芽生えた幼植物などを観察したり、かなり本格的なドングリ観察会となりました。工作も、ドングリこまとやじろべえを作って、顔などもかわいらしく描きながら、ほんとうに楽しそうに遊んでくれました。

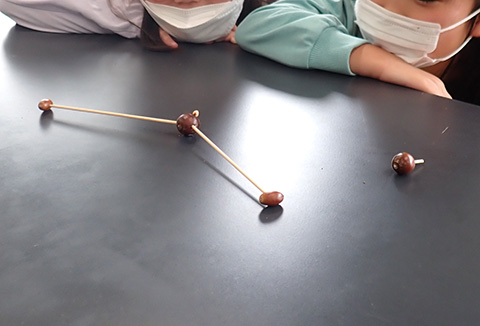

ドングリやじろべえとこま

番組の中では紹介されていませんが、ドングリやじろべえを作っている時に、ちょっとした事件が起きました。やじろべえの頭にしたクヌギのドングリから、いわゆる「ドングリ虫」が頭を出して出てきたのです。

穴を広げて出ようとするドングリ虫(シギゾウムシの仲間の幼虫)

出演した姉妹のお姉さんで小学4年生の子は、じつは虫が苦手。虫だとわかった瞬間、悲鳴を上げて逃げ出しました。でも、撮影していた部屋を1周すると、またやじろべえのところへ戻ってきます。虫が頭を出した!と悲鳴を上げながら部屋を1周、体が出てきた!と部屋を1周、体が全部出て落ちた!と部屋を1周・・結局、すぐに戻って来てはじっくり観察していました。

体を出したドングリ虫

それは、まさに驚きが興味をかき立てていく様子でした。観察会でも、苦手、怖い、ちょっと気持ち悪い・・そんなものをじっくり見られたときほど盛り上がります。トラウマになるような体験は逆効果ですが、驚きは観察会の重要な要素だということを改めて気づかせてくれました。

番組は1回限りの放映で再放送やネット配信はありませんが、今後の自然観察会に生かせる印象深い撮影となりました。

(施行)18-scaled.jpg)