神奈川県の豚の飼育の歴史は、横浜が開港して外国人の居住が始まった幕末~明治にさかのぼります。その後、昭和10年(1935)に開催された全国肉畜博覧会において、市内でも飼育されていた中ヨークシャー種の「高座豚(こうざぶた)」が優勝し、「高座豚」の名は全国的に知られるようになりました。

市内の多くの農家には豚がいましたが飼ったのは一~二頭くらいで、主に家の残飯を食べさせ、肥料である堆肥(たいひ)を作るために豚を飼っていました。また、大きくなった豚を肉豚として売ったりしました。しかし、なかには、子豚を生ませるための種豚(たねぶた)を持つ家があり、こうした種豚の優劣を競う品評会(ひんぴょうかい)が各地で開催されました。

最初の写真は、『相模原市史現代図録編』に掲載されているもので、昭和36年(1961)に中央区の上溝小学校校庭で開催された第10回相模原市畜産共進会(きょうしんかい)の様子です。飼い主が豚を歩かせるところを右側の白衣を着た審査員が見て、審査をしています。 年.jpg)

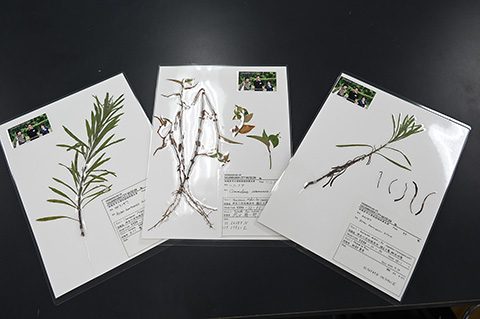

次の三枚の写真は、いずれも南区下溝の同じ家から寄贈されたものです。この方は地域の中で熱心に種豚を飼育していたことでも有名で、品評会にも種豚を出品して数多くの賞を受賞されています。

一枚目の写真は、まだ相模原町だった昭和25年(1950)5月に開催された第1回畜産品評会で優等賞を受賞した際の記念カップで、「豚 優等」と記された紙が見えます。

次は、相模原町が市になる直前の昭和29年10月(市政施行は11月20日)に実施した第3回畜産共進会で、やはり優等賞となった際の副賞の柱時計です。当家では、52年(1977)10月まで20年以上この時計を使い続けましたが、これ以降は故障して使えなくなったそうです。

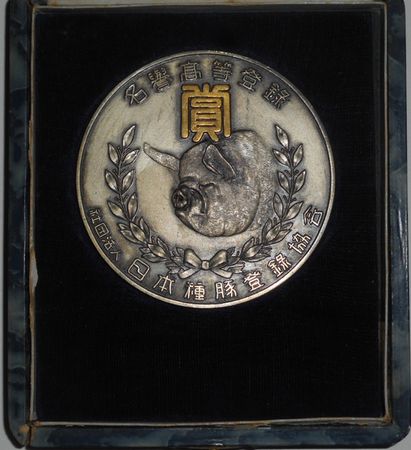

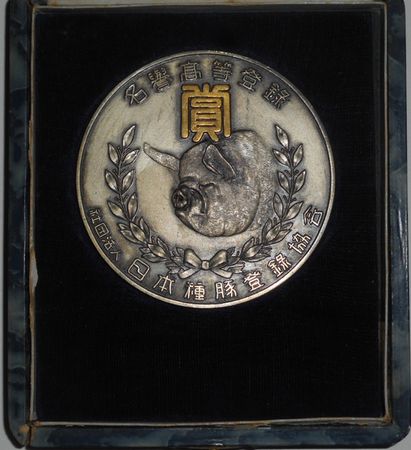

三枚目は翌年の昭和30年(1955)10月の第4回畜産共進会で一等賞を受賞した際に、日本種豚登録協会から贈られたメダルで、「名誉高等登録賞」とあります。なお、今回紹介した三回の品評会とも賞状が一緒に寄贈されています。

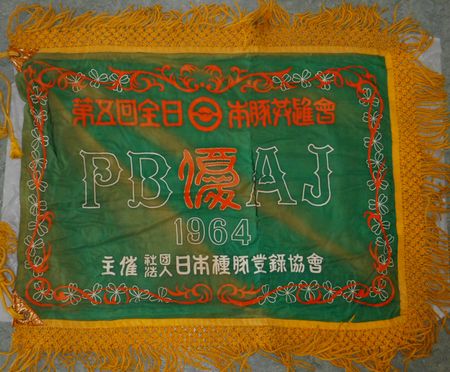

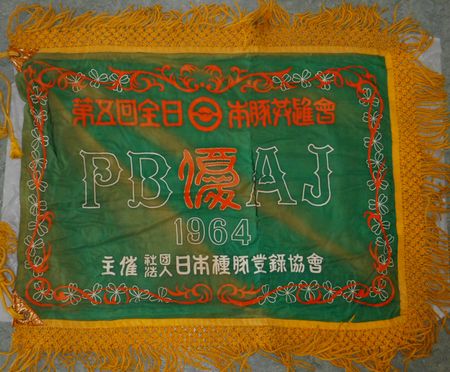

最後の写真は、中央区上溝の方からの寄贈で、昭和39年(1964)10月開催の第5回全日本豚共進会(日本種豚登録協会主催)優等賞の優勝旗です。毎年の県主催の共進会とともに、四~五年に一度くらい全国大会があり、毎回のように相模原の農家が受賞していました。

市内に限らず、養豚が盛んな地域ではサツマイモを主要な飼料としていて、比較的サツマイモが多く作られた相模原も豚飼育にはよかった土地柄でした。第二次世界大戦前後の全国的に食料難の時代を経ても優良な豚の血統が残ったのも、サツマイモのクズ芋があったからとも言われています。

そして、今回紹介したようなコンテストの副賞品は、地域の中で盛んだった豚をはじめとした畜産の歴史を教えてくれる資料と言えます。

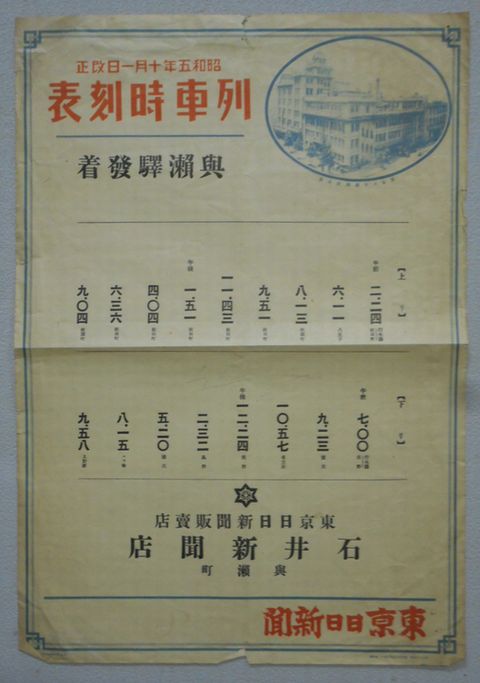

年.jpg)