新型コロナ感染症のまん延が始まって二年半が経過しました。その間、博物館も休館を余儀なくされた期間があるなど、社会全体に大きな影響を及ぼし、祭礼や行事なども多くのところで中止や延期となりました。そうした状況においても、三年目になった今年(令和四年)には少しずつ再開の動きが見られ、各地で祭礼行事も実施されつつあります。

緑区相原地区の相原八幡宮は8月25日が本祭で、現在は月末の土・日曜日に行われています。神輿のほかに、当麻田(たいまだ)と森下の二つの自治会の山車(だし)がそれぞれ出て、地区内を引き回しながら賑やかにお囃子(おはやし)が演奏されます。しかし、やはり新型コロナ感染症の影響により、残念ながらこの三年は祭りが中止になってしまいました。

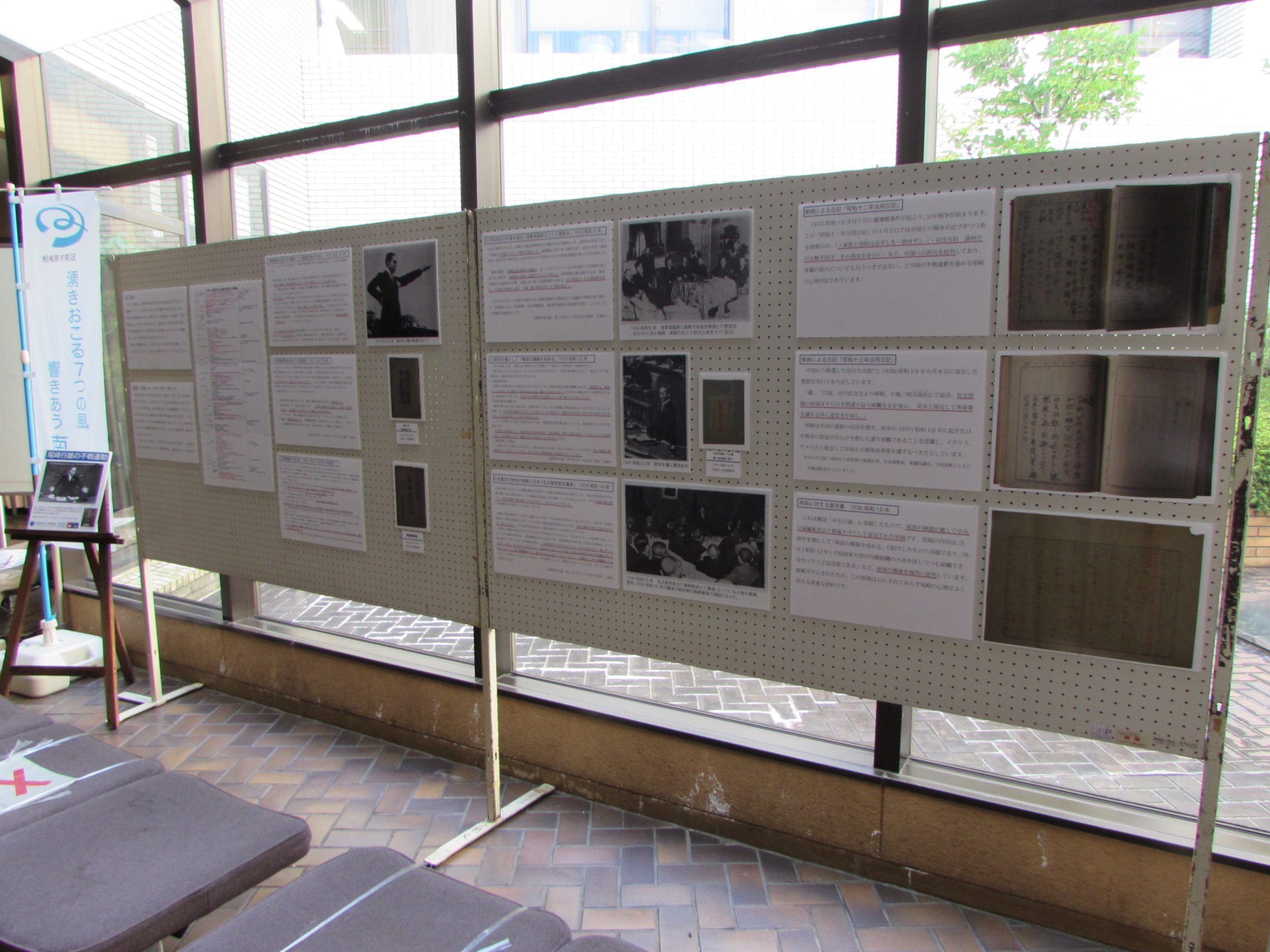

写真①山車のひき出し

写真①山車のひき出し

当麻田の囃子を担当する当麻田囃子連(はやしれん)では、会長を中心に自治会の役員とも協議を重ね、感染対策を講じつつ、囃子を披露する機会を何とかつくれないか模索しました。

写真②山車飾り付け

写真②山車飾り付け

囃子の楽器は笛(ふえ)、大太鼓(おおど)、小太鼓(締め太鼓・二つ)、すり鉦(すりがね)で行いますが、三年もできないと吹き方や叩き方が分からなくなり、次の世代への伝承が難しくなることや、今年、中学三年になる子どもはせっかく囃子を覚えても在学中に披露する場がなく、その後も続けるきっかけが乏しくなるという切実な想いからでした。

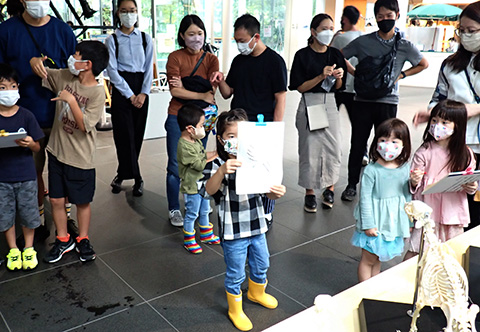

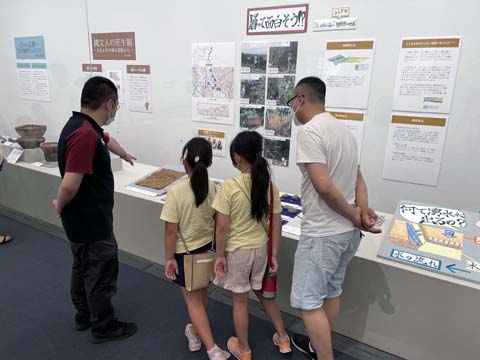

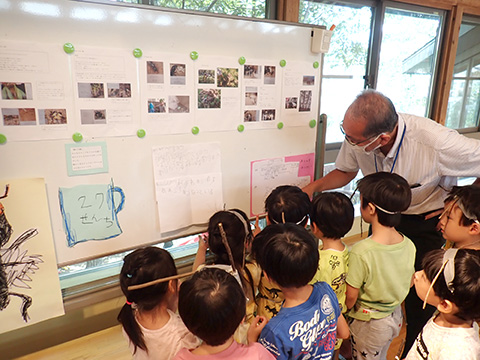

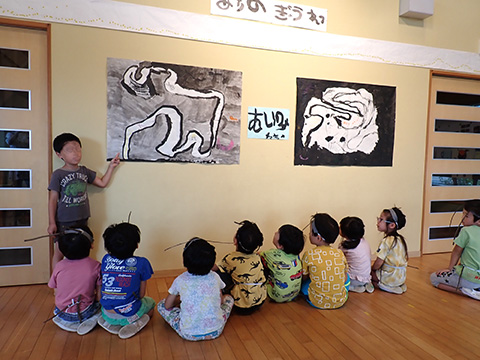

写真③小学校での披露。左側で今回の囃子の演奏について、自治会長が説明している

写真④小学校での披露

写真④小学校での披露

ちなみに当麻田の囃子は、明治5年(1872)頃に、地区にあった造り酒屋に藤沢市大庭(おおば)から来ていた杜氏(とじ)が若者たちに教えて始まったとされ(『相模原市域 祭り囃子』)、周辺の地域で行われているものとは違う系統の囃子と言われています。

写真⑤小学校での披露

写真⑤小学校での披露

今回紹介する写真は、前日の台風による大荒れの天気から一変して、8月14日(日)に快晴の中で行われた当麻田地区の囃子の様子です。

当日は、地元の青年たちが中心となり、山車を自治会館までひき出し(写真①)飾り付け(写真②)をして、その後、まず当麻田小学校で少年野球やドッジボールの練習をしていた子どもたちや父兄に囃子を披露(写真③④⑤)しました。そして、自治会館に戻って、山車に乗って囃子を行いました(写真⑥⑦)。本来座って行う囃子を小学校では初めて立ってやり、また、山車での披露では製作した仮の台に太鼓を置いて間隔を開けるなどの工夫をして、いわゆるソーシャルディスタンスにも配慮しました。。

小学校はもちろん、自治会館にも久しぶりのお囃子を楽しむ方々の姿がありました。また、博物館にも連絡をいただき、囃子の披露を拝見することができました。

写真⑥自治会館での披露

写真⑥自治会館での披露

写真⑦自治会館の披露

写真⑦自治会館の披露

今後、新型コロナ感染症がどのように推移し、私たちの生活に影響を与えるかは見通せませんが、祭礼や行事は地域の人々の生活になくてはならないものです。今回のような大切な取り組みを、博物館としても記録していきたいと思います。

写真①山車のひき出し

写真①山車のひき出し 写真②山車飾り付け

写真②山車飾り付け

写真④小学校での披露

写真④小学校での披露 写真⑤小学校での披露

写真⑤小学校での披露 写真⑥自治会館での披露

写真⑥自治会館での披露 写真⑦自治会館の披露

写真⑦自治会館の披露年ころ.jpg)