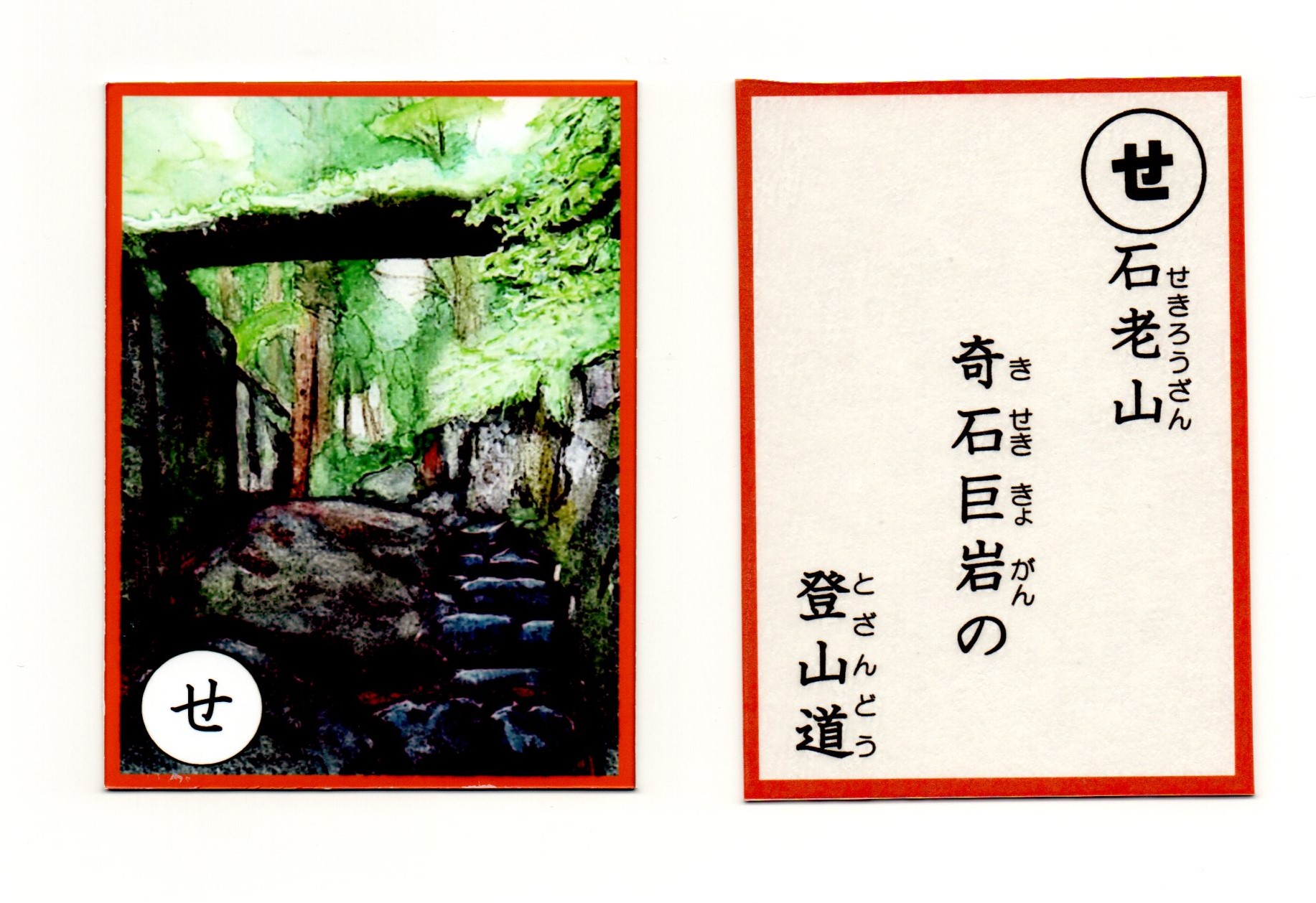

石老山 奇石巨岩の 登山道 (せきろうざん きせききょがんの とざんどう)

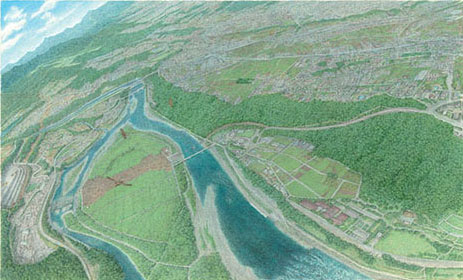

石老山は相模湖の南方にそびえる山で、ハイキングコースとして人気があります。

天皇陛下も、かつて皇太子時代に登山されたことがあります。

登山道沿いには、いくつもの奇石や巨岩が転がり、登山者の目を楽しませてくれます。

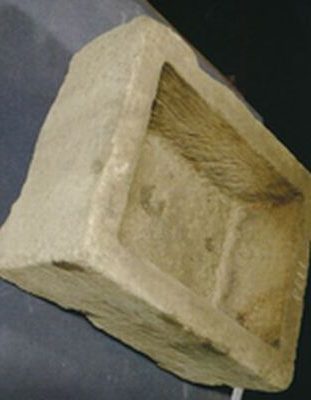

しかし、石老山の地質学的な重要性は、岩の形や大きさではなく、岩石の形成過程にあります。石老山で見られる奇石巨岩は礫岩(れきがん)と呼ばれ、礫(石ころ)が固められてできた岩石です。

石老山の礫岩は、今から約5百万年前に、トラフと呼ばれる水深数千メートルの溝状の海底で堆積してできたものです。このトラフは日本列島をつくっている陸側のプレート(北アメリカプレートもしくはユーラシアプレート)と海側のプレート(フィリピン海プレート)の境界だったところで、石老山はかつて二つのプレートがぶつかり合っていた場所にあたります。そのトラフがその後隆起して石老山となりました。

プレートは地球表面を覆っている岩盤で、日本列島周辺は4枚のプレートがひしめき合っています。

石老山周辺は日本列島の成り立ちを考える上で非常に重要な地域です。今度石老山に登るときは、礫岩を眺めながらダイナミックな地球の動きにも思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

*このかるたは当館のボランティア「市民学芸員」が2017年に制作したものです。

*このかるたは相模原市立博物館の開館日に閲覧・貸出し可能です。(貸出しは要予約)

*貸出し詳細やかるたに関心のある方は、博物館までご連絡下さい(042-750-8030)。

*貸出し使用時には感染症予防のため、事前・事後の手洗い・消毒を必ず行って下さい。