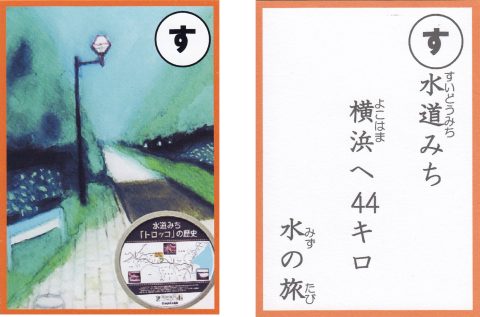

水道みち 横浜へ44キロ 水の旅(すいどうみち よこはまへ44きろ みずのたび)

長らく続いたシリーズ「相模原ふるさといろはかるた」でみる名所紹介も、いよいよ今回で最後となります。トリを飾るのは「水道みち」です。

長らく続いたシリーズ「相模原ふるさといろはかるた」でみる名所紹介も、いよいよ今回で最後となります。トリを飾るのは「水道みち」です。

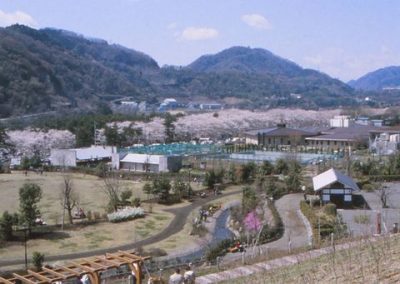

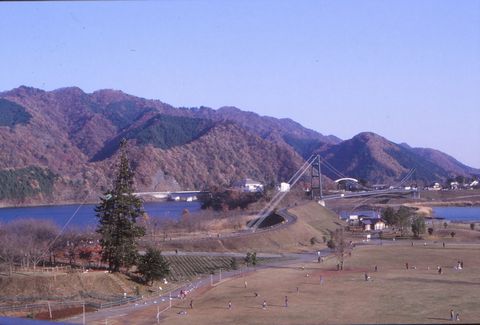

市内には中央区田名から南区上鶴間4丁目間までを結ぶ「水道みち」と呼ばれる遊歩道があることをご存じでしょうか?この道は、1982(昭和57)年に相模原市と横浜市が結んだ「横浜水道道の使用に関する協定」に基づき、横浜水道の水道管埋設区間に整備された道です。

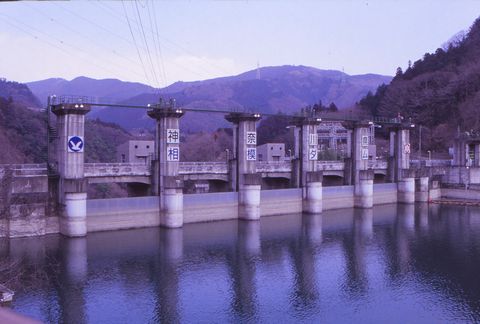

相模原市内になぜ横浜市の水道があるの?と疑問に思われる方もいるかもしれません。実は、横浜水道と呼ばれるこの水道は日本の近代化に大きく貢献した歴史的な遺産であり、相模原市もその歴史に深く関わっていました。

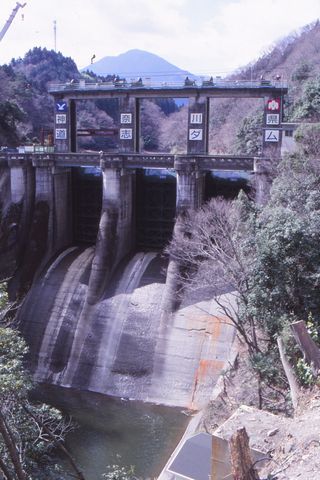

横浜では、幕末に開港して以降、人口が急増したため、水道の建設が大きな課題となっていました。そこで、神奈川県は1883(明治16)年にイギリス人技師のパーマーに新式水道の設計を依頼し、多摩川と相模川の2水源案が検討されました。その結果、相模川案が採用され、1885(明治18)年から水道建設が始まります。

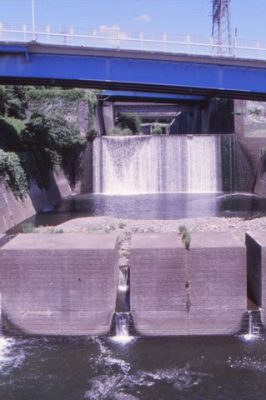

工事区間は、3つの工区に分かれ、第1区が取水口の設けられた三井から大島、第2区が大島から上川井(横浜市)、第3区が上川井から野毛山貯水場(横浜市)とされました。特に第1区は相模川左岸の崖中腹に水路が敷設されたため最も難工事となったようです。また「水道みち」として現在整備されている区間は第2区の一部にあたります。

日本初の近代式水道と言われる全長44kmに及ぶ横浜水道は1887(明治20)年に完成しました。1890(明治23)年には横浜市に水道事業が移管され、その後も増え続ける水需要に対応するため、拡張工事を繰り返しながら横浜市への給水を続け現在に至っています。なお、戦後の一時期には相模原市内でも畑地灌漑事業の用水として利用されたこともありました。

水道みちを歩いていると、かるたにも描かれている「水道みち「トロッコ」の歴史」の案内板を見つけることができます。この案内板にも解説されていますが、水道創設時の工事の際、資材運搬用としてトロッコが敷設されていました。また、トロッコに沿って工事のための専用電話線も引かれていたようです。

現在の水道みちに水道創設当時のものは、ほとんど残されていませんが、その道筋は日本の近代化の歩みを物語る痕跡そのものです。暖かい日も多くなってきました。歴史の秘められた水道みちを春のお散歩に歩いてみてはいかがでしょうか。

約2年間に渡って全47回に及んだシリーズ「相模原ふるさといろはかるた」でみる名所紹介は今回で終了です。多くの方々に閲覧いただき誠にありがとうございました。

*このかるたは当館のボランティア「市民学芸員」が2017年に制作したものです。

*このかるたは相模原市立博物館の開館日に閲覧・貸出し可能です。(貸出しは要予約)

*貸出し詳細やかるたに関心のある方は、博物館までご連絡下さい(042-750-8030)。

*貸出し使用時には感染症予防のため、事前・事後の手洗い・消毒を必ず行って下さい。