毎月第3土曜日に開催している生きものミニサロンですが、7月、8月は第4土曜日に開催します。

7月の開催日:7月26日(土)

8月の開催日:8月23日(土)

ご参加をお待ちしています!

6月の生きものミニサロンで観察した外来種の昆虫のチュウゴクアミガサハゴロモは、相変わらず博物館の回りにたくさんいます。

チュウゴクアミガサハゴロモの成虫

特にクワやコブシの木を探すと見つかりやすいかもしれません。

(動物担当学芸員)

毎月第3土曜日に開催している生きものミニサロンですが、7月、8月は第4土曜日に開催します。

7月の開催日:7月26日(土)

8月の開催日:8月23日(土)

ご参加をお待ちしています!

6月の生きものミニサロンで観察した外来種の昆虫のチュウゴクアミガサハゴロモは、相変わらず博物館の回りにたくさんいます。

チュウゴクアミガサハゴロモの成虫

特にクワやコブシの木を探すと見つかりやすいかもしれません。

(動物担当学芸員)

7月16日、いよいよプラネタリウムのリニューアルオープンの日を迎えました。抽選で選ばれた市民のみなさまなど170名へのお披露目上映です。

まずは、本村賢太郎相模原市長のごあいさつです。

本村市長のごあいさつ

そして、いよいよ点灯式です。本村市長、大槻和弘相模原市議会議長、鈴木英之相模原市教育長、そして式典を盛り上げる演出に協力してくれている、橋本小学校の代表児童のお二人による点灯(スイッチオン)です。

点灯式

会場のカウントダウンで点灯した満天の星に、歓声が上がりました。

その美しい星空に見とれていると、司会も務めていただいたRuuさんの歌声が響き、続いて橋本小のみなさんによる合唱が披露されました。

橋本小学校のみなさんによる合唱

満天の星に、児童のみなさんの歌声が響く様子はとても感動的でした。

客席に背後から光があたるのは、学習投影の際に手元テキストを見ながら観覧できるための新しい機能です

そのあとは通常と同じ、プラネタリウム番組が上映されました。

湧き上がる雲の映像も、新しい機能の一つです

終了後、橋本小のみなさんから素敵な感想をたくさんいただきました。

思いのこもった感想をいただきました

CHIRONⅢSAGAMIHARAをバックにポーズ!

明日からは通常上映が始まり、7月27日までは予約制となります。上映回によっては席にまだ余裕があります。新設された特別席や、年間パスポート、リニューアルを記念したデジタルスタンプラリーのご案内などもありますので、詳しくはこちらをご覧ください。

7月15日、羽化した成虫の中にオスとメスがいたため、交尾させてからメスを離し、産卵させる紙の上に置きました。

産卵するメス

すると、すぐに産卵を始めました。

一つ一つ丁寧に、約600個の卵を産みます

紙の上に一つ一つ、丁寧にそっと置くように産卵していきます。動画に録ったので、ぜひご覧ください。

産んだばかりは黄色い卵が、1~2日すると、おそらく青灰色になります。色が変化した卵は来年の春に孵化しますが、残念ながら、孵化のタイミングを揃えるには専門的な技術と温度管理が必要になります。また、今回育てた「かい・りょう×あけ・ぼの」のような実用品種は、優良品種を掛け合わせて作られているものなので、その2世代目は品質も揃いません。こうした理由から、この卵は展示に使用した後は焼却処分します。来年育てるカイコの卵は、また改めて専門の業者から購入します。ちょっと残酷なようですが、育てる見込みのないものは、卵の段階で処分することも必要なのです。

(生物担当学芸員)

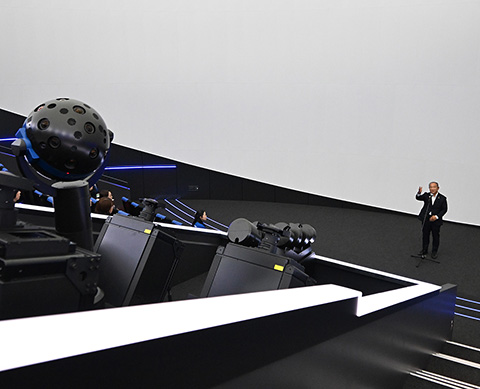

7月13日午後、いよいよ来週7月16日にリニューアルオープンするプラネタリウムの、関係者向けの内覧会を開催しました。

リニューアル前のプラネタリウムをご存知の方は、まず場内の洗練された内装と演出照明に驚かれていました。

室内全体が新しくなりました

内覧会のスタートは、本村賢太郎相模原市長によるあいさつです。世界に誇る性能や、それを生かした「宇宙を身近に感じられるまち さがみはら」をさらに推進していく展望などが述べられました。

あいさつする本村市長

そして、プラネタリウムの主役である光学式投影機「CHIRON Ⅲ SAGAMIHARA」(ケイロンスリーサガミハラ)やデジタル投影機とのハイブリッドシステムの特徴が紹介された後、いよいよ投影開始です。

途中、CHIRONⅢ SAGAMIHARAがライトアップされました

このプラネタリウムの美しさは、なんといっても満天の星と天の川です。

天の川はすべて小さな星で表現されています

デジタル映像もすばらしく、迫力ある映像に圧倒されます。また、写真では表せないのですが、音響設備も一新して、立体的な迫力あるサウンドを楽しめます。

デジタル映像も高精細で明るくなりました

終了後、報道関係者による取材も熱を帯びました。

囲み取材を受ける本村市長

CHIRONⅢ SAGAMIHARAも大人気

新しいプラネタリウムのオープンはいよいよ来週です。16日は記念式典のため、事前の抽選で選ばれた方のみご入場できます。17日からは一般投影が始まります。7月27日までは観覧に事前の予約が必要となります。また、日によって開館時間を延長した第6回の投影もあります。詳しくはこちらをご覧ください。

美しく、リアルな星空をぜひ体験してください!

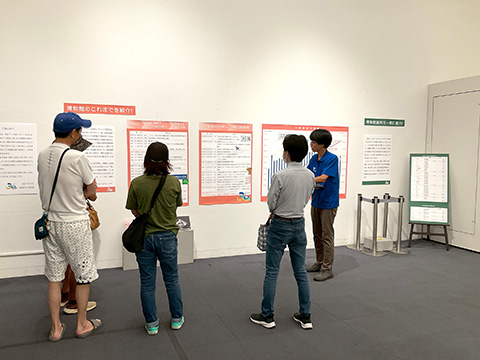

昨日(7/12)は2つの企画展のオープン初日でしたが、それに合わせ、博物館開館30周年記念企画展「相模原市立博物館 30年の歩みを未来へ」の展示解説を実施しました。

博物館のこれまでについて解説中…

当展覧会の担当学芸員が、展示の見どころポイント等を約20分間お話ししました!

同時開催の「わぉ!な生きものフォトコンテスト写真展」ポスター越しに…

展示解説は7月21日(月・祝)にも実施予定です。

また、8月2日(土)には、博物館のウラ側をご案内するバックヤードツアーを開催します。

詳細は下記のとおりです。

<相模原市立博物館 30年の歩みを未来へ 関連事業>

1.展示解説

日 時:7月21日(月・祝) ① 午前11時~午前11時30分 ② 午後2時~午後2時30分

会 場:特別展示室

対 象:どなたでも(希望者は直接会場へ)

2.博物館バックヤードツアー

日 時:8月2日(土) ①午前11時30分~正午(受付:午前11時~)②午後2時30分~午後3時(受付:午後2時~)

定 員:各回20名(先着順)。エントランスで各回開始30分前から整理券を配布します。

ご参加をお待ちしております!

(動物担当学芸員)

7月12日(土)、二つの企画展がオープンしました。一つは、博物館開館30周年記念企画展「相模原市立博物館 30年の歩みを未来へ」、もう一つは、「第10回 わぉ!な生きものフォトコンテスト写真展 」です。

特別展示室入口の様子

まずは30周年展、盛りだくさんの内容となっています。

展示室の3分の2のスペースで「30年の歩み」展を開催しています

これまでほとんど展示されてこなかった資料や、大きな資料も・・

相模原市立博物館のこれまでの歩みだけでなく、博物館の機能や専門分野の仕事、バックヤード、そして、私たちの普段の仕事の様子や、ボランティアのみなさんの活動なども紹介しています。

昨年12月まで動いていたプラネタリウムの光学式投影機、HELIOSが今回も登場!操作もできる!?

こちらは、これまでの企画展・特別展のポスターを縮小して印刷したコーナーです。30年間でこんなに展示をやったんだ!(160本!)と圧巻ですが、じつはこれがすべてではありません。スペースの都合や、中にはポスターの現物が残っていないものもありました。

これまでのポスター(縮小)と、図録も展示

そして注目は、こんなパネルです。これは、各担当の学芸員が資料についてワンポイント解説をしているものです。

ワンポイント解説は、各担当者の似顔絵付き

似顔絵は、なんと当館の歴史担当学芸員が描いたものです。よく似ていると評判です。学芸員だけでなく、館長や、学芸業務に関わる他の職員の似顔絵もあります。ぜひ展示室でご覧ください。展示解説や様々なイベントで答え合わせができるかも!

もう一つの企画展は、毎年恒例の「 わぉ!な生きものフォトコンテスト写真展 」です。

わぉ!な生きものフォトコンテスト写真展

今年もたくさんの「わぉ!」な作品が集まりました。今回は10回目ということで、動画賞もあります。思わず微笑んでしまう作品ばかりです。ぜひこちらもゆっくりとご覧ください。なお、「わぉ!博士賞」の作品にコメントしているわぉ!博士の、中の人は当館の生物担当学芸員で、コンテストの特別審査員の一人です。

30周年展は9月28日(日)までの会期ですが、わぉ!展は8月17日(日)が最終日となります。お見逃しの無いよう、ぜひご覧ください。

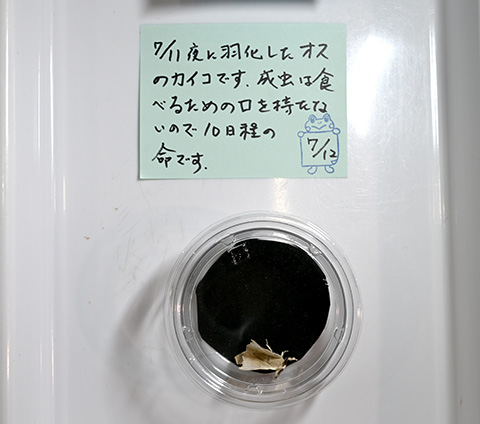

7月12日朝、乾燥させずにとっておいた繭を確認したところ、成虫(オス)が羽化していました。成虫は繭の中で羽化すると、繭を固めているのり成分を溶かす酵素を出して、繭の一部をほぐします。そのため、繭には穴があいていますが、これは繊維が切れているわけではありません。

出てきた繭の上にのっています

作り始めてからちょうど2週間の繭だったので、予定どおりの羽化です。

モフモフでかわいい姿をお見せするために、展示しています。

展示の様子

ただ、カイコの成虫は食べるための口を持たないので(酵素を出す口は食べるための機能がありません)、10日くらいで衰弱して死んでしまいます。昆虫の中には成虫になると口が無くなる種類がいて、蛾の仲間では比較的多いのです。

成虫の展示は1週間ほどの期間になり、飼育展示もそれで終了となります。ご来館の際にはかわいい姿をぜひご覧ください。

(生物担当学芸員)

先日のこのブログで、今年生まれのハシブトガラスの幼鳥が・・という記事をアップしてしまったのですが、よくよく考えると、あの個体は若鳥で、おそらく昨年生まれでした(記事はすでに修正済みです)。若鳥の特徴としておでこの羽毛を立てていませんでしたが、幼羽は残っていませんでしたし、7月8日に観察したこちらの個体が、巣立ち後間もないヒナだったからです。この個体と比べれば先日の若鳥は立派な青年、といったところでしょう。

口の中やクチバシの付け根が赤いのが、ヒナの特徴

この写真を撮影する少し前、動物担当学芸員から、博物館お隣の樹林地でカラスの巣立ちビナが親から給餌を受けている、と教えてもらいました。早速行ってみると、親鳥が2羽の巣立ちビナに何やら与えていました。

巣立ちビナ(左)と親鳥(右)

写真を拡大してみると、ミミズの干からびたもののようです。動物担当学芸員も、地面で何かをついばんで、ヒナへ与えていたとのことでした。連日の猛暑で地面から出てしまったミミズがアスファルトの路面で干からびて、それを与えていたのでしょう。

巣立ちビナは好奇心旺盛で、カメラを向けるこちらを見つめていますが・・

こちらを見ている巣立ちビナ

親鳥は警戒心丸出しで、巣立ちビナを離れた場所へと誘導していきました。カラスは人間の視線を読みますが、カメラは特に警戒します。

夕方、ニイニイゼミの鳴き声も聞きました。生きものたちも本格的な夏へと移り変わっています。

(生物担当学芸員)

7月10日、博物館前庭のヤマユリが開花しました。

背高く伸び立つヤマユリ

ヤマユリは崖地や法面を上から垂れ下がるように咲くのが本来の姿ですが、平らな場所では花が重すぎて地面に伏してしまいます。今年も園芸好きの職員が支柱を立ててくれたので、2株あるうちの大きな方は2.5メートルほどの堂々たる姿で立ち上がっています。

花芽の数は、大きな方が12個、小さな方は3個で、今はそれぞれ1輪ずつが咲いています。

ヤマユリの花 甘い香りが漂います

すでにあたりには甘い香りが漂っています。これから順次咲き進むと、香りはさらに強くなります。ヤマユリは神奈川県の花でもあります。博物館へお越しの際はぜひ、このきらびやかな花をお楽しみください。

近くの植込みでは、金平糖のような色合いのヤブカラシの花が咲いています。アオスジアゲハが吸蜜していました。

アオスジアゲハ

このチョウが盛んに飛び回っている姿を見ると、盛夏到来を感じます。

(生物担当学芸員)

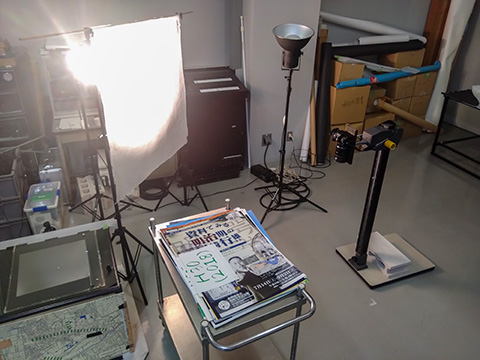

7月12日(今週土曜日)から、企画展「相模原市立博物館 30年の歩みを未来へ」を開催します。

この企画展では、開館30周年を機に、これまでに収集した資料や当館で実施している活動の様子を一挙に展示します!

現在閉室中の特別展示室とバックヤードでは、展示の設営が着々と進んでいます。

設営が進んでいます!

こちらは、過去の企画展のポスターを撮影している様子です。

ポスターの撮影

データ化したポスターは、展示ゾーンの壁のひとつをまるまる使って公開する予定です。

お楽しみに!

(動物担当学芸員)