少し前のことになりますが、6月18日(水)に毎年恒例の市民学芸員視察研修へ行ってきました。視察研修とは、当館の博物館ボランティア「市民学芸員」が、他館園の活動の様子をそこで働く職員の方から伺ったり、見学したりすることによって、今後の博物館活動をより良いものにするための館外研修です。

今年は、潮風かおる海沿いのまち、神奈川県中郡大磯町にある大磯町郷土資料館、旧吉田茂邸にご協力いただき、視察研修を実施しました。

まずは、大磯町郷土資料館にて、学芸員の方から館の概要についてお話いただきました。

皆さん熱心にお話を聞いています。

大磯町郷土資料館は「湘南の丘陵と海」をテーマに、地域の考古と歴史、民俗及び自然について学べる施設です。開館は昭和63(1988)年で今年37年目を迎えますが、平成28(2016)年にリニューアルがあり、この後に見学した展示室などは新しくきれいな印象を受けました。

ウミガメの剥製を背に、海のお祭りの解説を聞いています。

やはり海沿いの町らしく、自然や民俗資料は海に関係するものが充実しています。また、「政界の奥座敷」と呼ばれ、伊藤博文や大隈重信、西園寺公望など著名な政治家が邸宅等を構えた大磯町は、近現代史のコーナーも重厚です。

視察研修では、市民学芸員の皆さんが活動拠点とする相模原市とは異なる自然や文化、歴史に触れられることが醍醐味ですね。

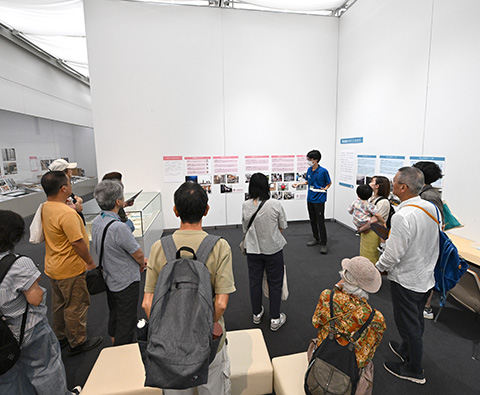

キャプションづくりについてお話を伺っています。

さらに、先方のご厚意により、常設展示の展示替えやキャプションづくりについてなど、具体的な展示制作のお話も伺いました。市民学芸員の活動の中で展示に携わる機会もあるため、皆さん興味津々です。

午後には国道1号線を挟んでお向かいにある旧吉田茂邸を見学しました。

まずは楓の間(応接間)で施設の概要を伺います。

旧吉田茂邸は、その名のとおり内閣総理大臣を務めた吉田茂(明治11(1878)-昭和42(1967)年)が暮らしていた邸宅です。現在の建物の大部分は平成21(2009)年の火災により焼失し、その7年後に再建されたものですが、吉田茂が暮らした当時の邸宅が復元されています。また、内部にはゆかりの品々が多数展示されているほか、焼失を免れた兜門やサンルームは当時の面影を残します。

賓客をもてなすのに使用したローズルーム(食堂)

書斎や寝室にある脱出口の中も特別に覗かせていただき、「要人の邸宅にはこんな備えもあるのか」と皆さん興味深く見入っていました。

この日は梅雨入り間もない時期とは思えないほどの猛暑でしたが、参加者それぞれが多くの学びを得られたようです。

今後の市民学芸員活動に、どうぞご期待ください!

(歴史担当学芸員)