現在、当館では「特別公開 相州津久井城図」を開催中です。

津久井城は市内緑区にある戦国時代の山城で、小田原北条氏の支城として、甲斐武田氏との境目に位置する重要な拠点でした。

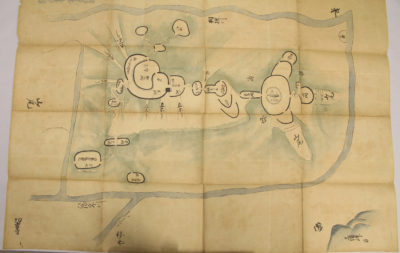

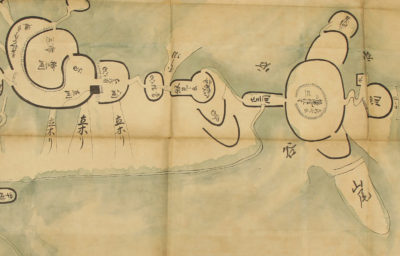

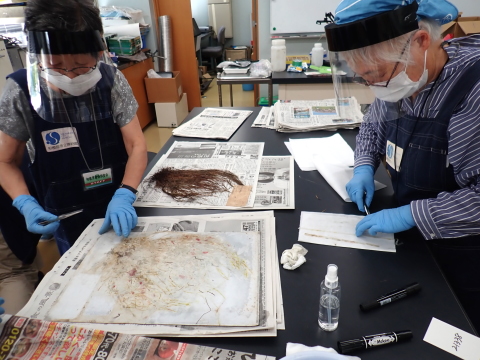

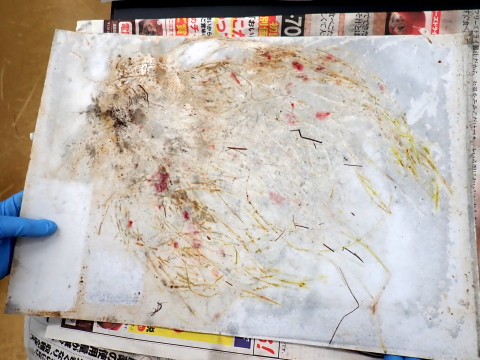

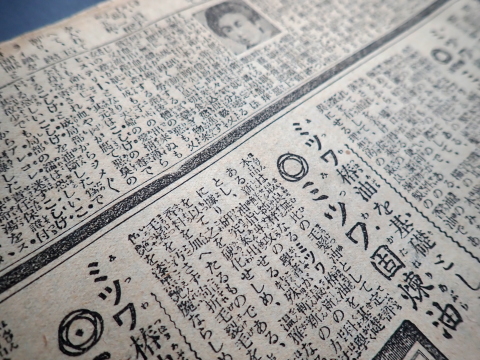

この津久井城図には、堀(ほり)や土塁(どるい)などで区画された曲輪(くるわ)の配置、名称、大きさ、また周辺の河川名、地名などが細かく記されています。

また、「立ホリ」(竪堀(たてぼり)、「ホリ切」(堀切(ほりきり))など城の防御施設の遺構も描かれています。特に、津久井城の特徴の一つである山城の斜面に上下方向に設けられた「立ホリ」が強調的に記されています。

さらに、今回は山城をイメージしやすくできるよう、㈱学研パブリッシングに承諾をいただき、同社刊行『歴史群像』127号(初出:2014年10月号)掲載の「津久井城の想定イラスト」(監修:西股総生氏、イラストレーション:香川元太郎氏)も展示しました。津久井城図と想定イラストをご覧いただくと、よりリアルに典型的な山城 津久井城を実感していただけると思います。

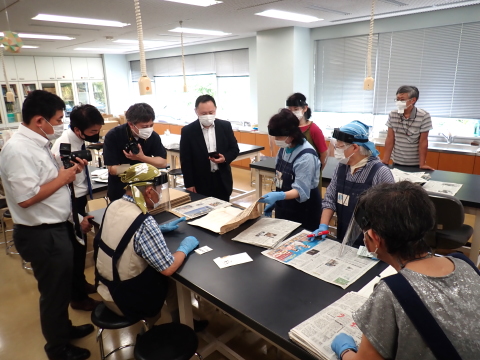

今回は、常設展示の自然・歴史展示室の戦国時代のコーナーを展示替えしました。そのため、展示作業は閉館後に行いました。

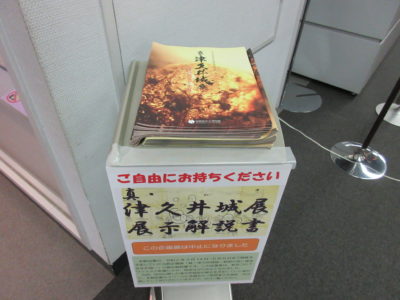

また、展示場所のわきには令和2年3月から5月に開催予定だったものの中止になってしまった「真・津久井城展」の展示解説書も持ち帰りできるよう配架しております。

展示期間は、9/22までです。残念ながら、新型コロナウィルス感染拡大予防のため展示解説はできませんが、ぜひこの特別公開をご覧いただき、戦国ロマンを感じていただけるとと幸いです。