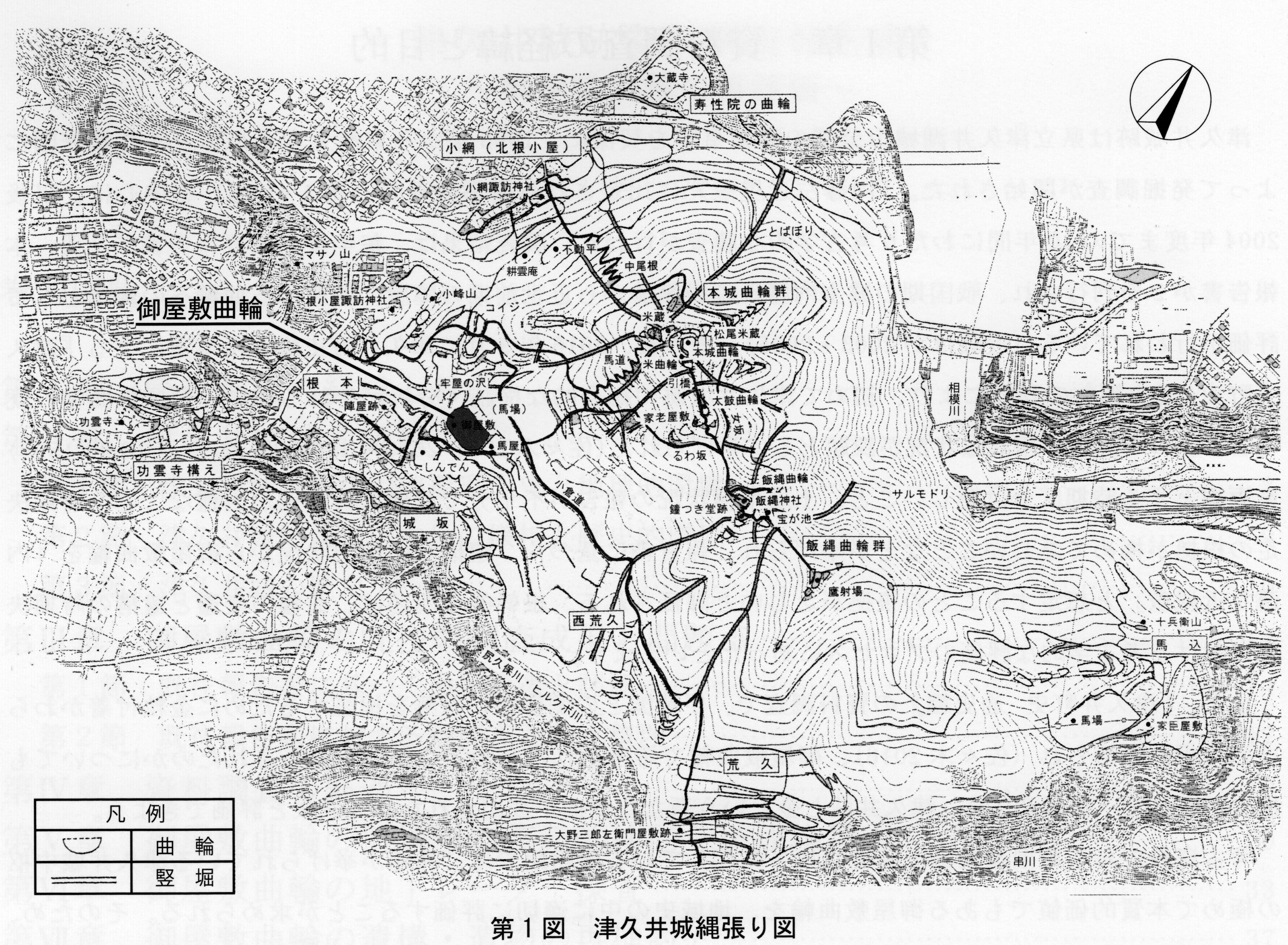

緑区太井・根小屋・小倉に広がる城山に所在する津久井城は、戦国時代の小田原北条家重臣であった内藤氏が城主でした。今回、相模原市立博物館では、城主の館があったとされる御屋敷曲輪の出土品などの再調査を報告書としてまとめました。

それではこの資料調査報告書の見どころを2点紹介いたします。

⓵城山~宝が峰~金精錬

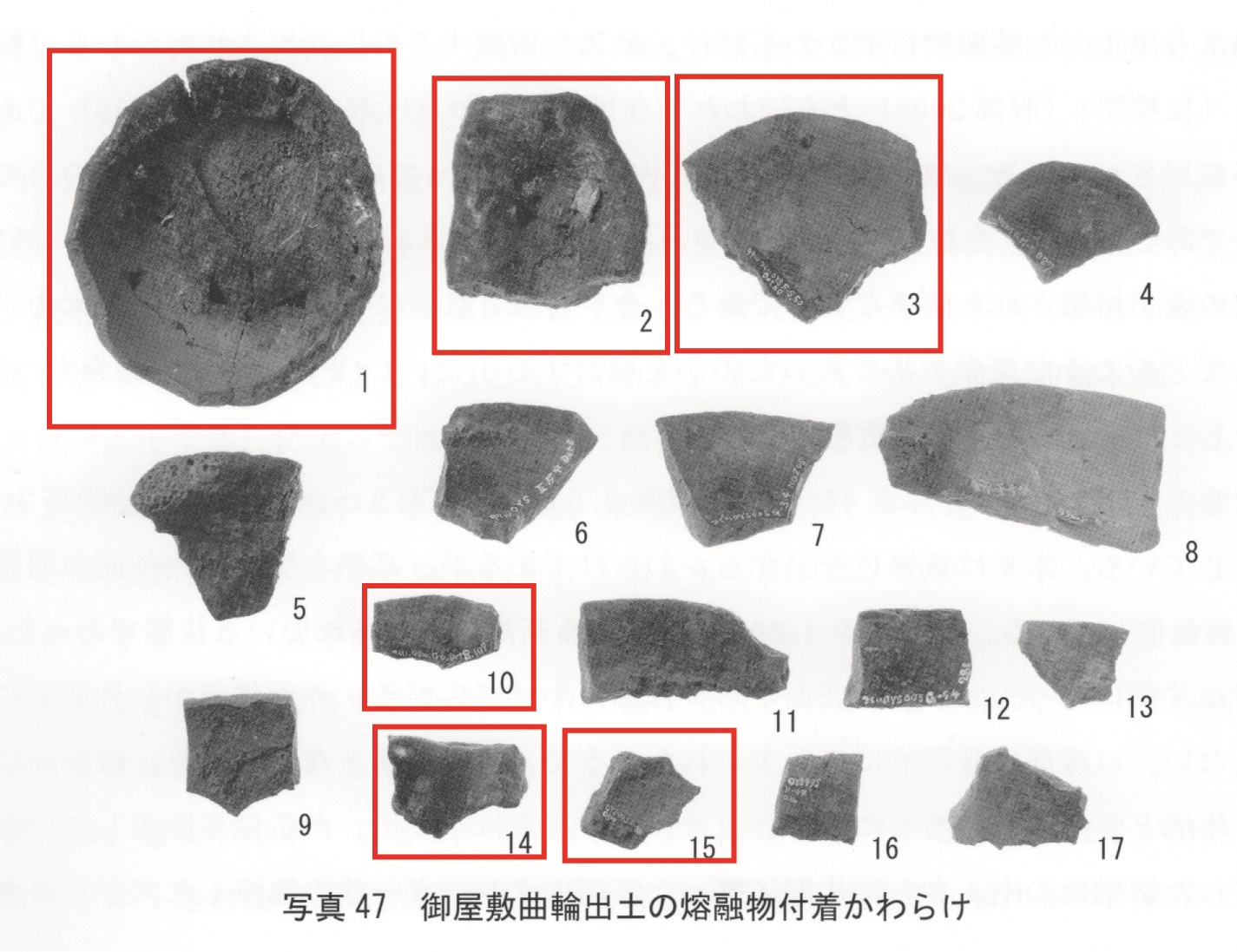

今回は、城主内藤氏が住んでいたと想定されている御屋敷曲輪の出土品を再検討しました。注目されるのは、金粒付着かわらけが出土している点です。かわらけとは、通常酒杯などに用いられる素焼きの器で、金粒付着かわらけは金を熔かすために坩堝(るつぼ)として転用されたものです。このことから津久井城で金の精錬が行われたことが推定されます。また、御屋敷曲輪では鍛冶炉と推定される「炉跡」もみつかっています。

金の精錬が推定される津久井城ですが、その城主の内藤氏は家臣団の中でどのような位置づけなのでしょうか。これまでの研究によると津久井領を支配していた内藤氏は、当初は他国衆(外様国衆)でしたが、次第に勢力を伸ばし、北条一門・家老に匹敵する譜代重臣と呼ばれる高い政治的地位に位置付けられた、と考えられています。(黒田基樹氏 1997 「津久井内藤氏の考察」『戦国大名の支配構造』岩田書院)

先ほど述べた津久井城での金精錬を加味すると、家臣団の中でも高い地位に上げられても不自然ではないでしょう。また、武田氏と相対する境目の城として要所の守護を任せられるほど有力な家臣であったとも考えられます。

⓶(金÷2)+宝=???

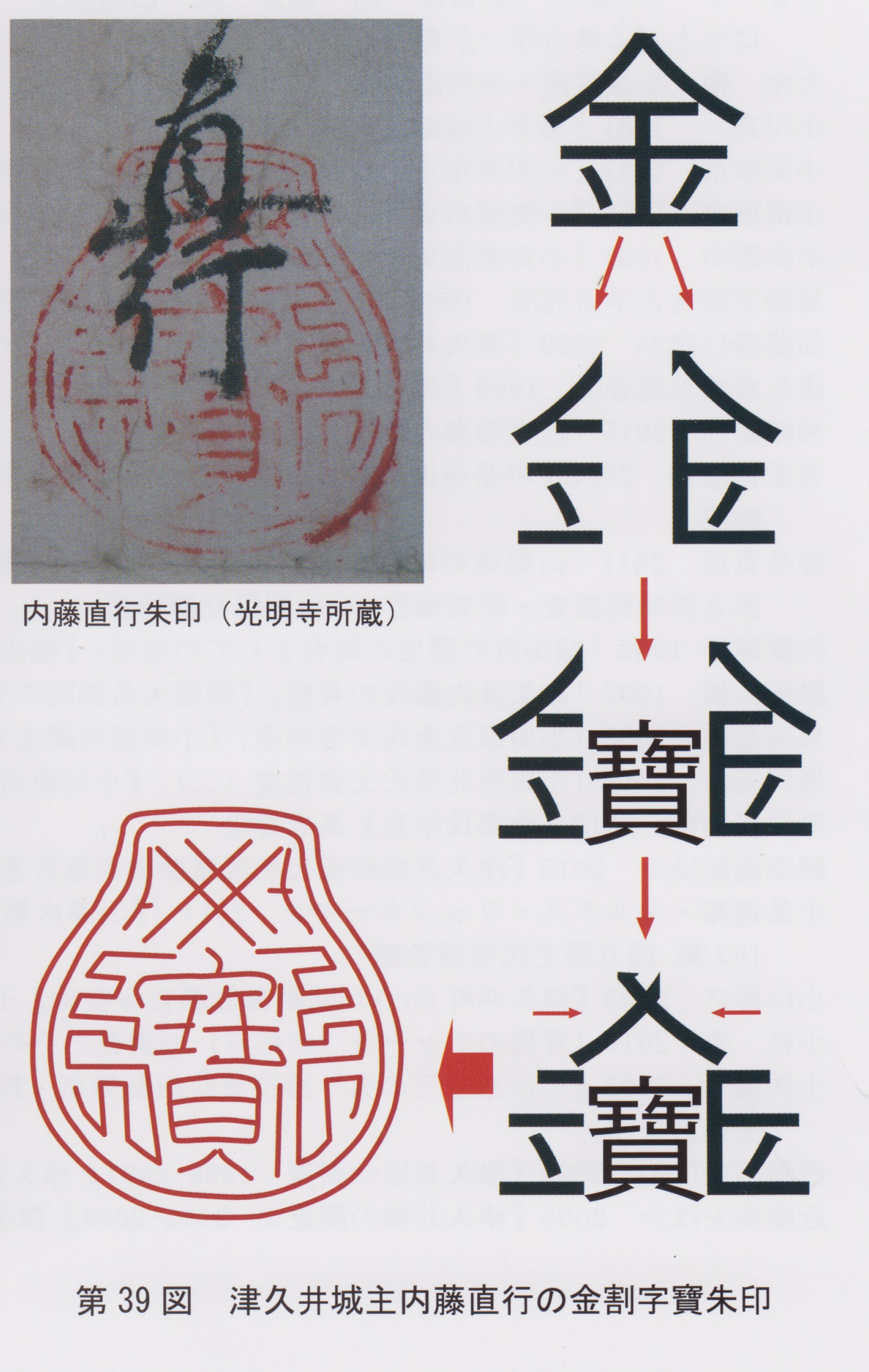

今回の調査では、津久井城主五代目の内藤直行の朱印についても、印章の解読を行いました。その結果、「金」の字を縦に割り、中央に「寶」(宝の旧字体)を配置したものであると判明しました。ここでも金が関与しており、当主の印に「金」と「寶」が組み合わされていることは、金に対する強い意識が見て取れます。

いかがでしょうか。資料調査報告書から2点抜き出してみました。本書は、考古学の学術的な用語が多くありますが、カラー写真や図面が豊富で眺めるだけでも楽しめる仕上がりとなっています。

博物館ミュージアムショップ、および相模原市役所本庁舎1階行政資料コーナーにて一部1,820円で有償配布しております。この機会にぜひご覧ください。

*相模原市立博物館は6/9(火)より開館しております。

*6月19日(金)より、プラネタリウム・天文展示室・天文研究室・休憩コーナー・市民研究室・喫茶室の利用を再開いたします。(情報サービスコーナーは当面の間休止します。)当面の間、団体でのご利用はお控えください

*また、当面の間、開館時間は9時30分、閉館時間は通常より1時間早い16時までになっております。