7/14から始まっている尾崎咢堂記念館の企画展

明治150年・尾崎咢堂生誕160年記念 尾崎咢堂記念館企画展「資料でみる明治期の尾崎行雄(咢堂)」

についてご紹介します。

(企画展の詳しい内容は別途担当学芸員からお知らせします)

この時期、桜の葉が青々としている外観もなかなか素敵!

今回の企画展は常設展示の一部を模様替えしての開催です。

初めて展示する資料もあり、見ごたえありますよ。

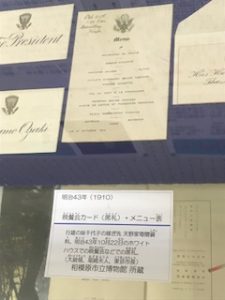

展示資料のうち、ついつい食いしん坊の血が騒いでこれに注目してしまいました→ 晩さん会のメニューだそうです。

晩さん会のメニューだそうです。

資料の詳しい解説に興味がある方は、ぜひ展示解説にご参加くださいね!(晩さん会メニューの話はあまり出ないかもしれませんが)

次回は8月25日(土)の午後1時30分から3時までです。

さて、尾崎咢堂記念館の敷地内には、ポケモンGOのポケストップとジムもあるんです。

ポケモンGOに興味があるみなさんもぜひご来館くださいね!(建物の外までは届きませんが、施設内はWi-Fiが使えます)

この夏、歴史の宿題の人物調べなどにも役立つかもしれませんね。

みなさんのご来館、お待ちしてます!

(アクセス方法や開館時間など詳しくはこちら(別サイトに飛びます))