本日10月15日(土)から、市史ミニ展示「キャンプ淵野辺の返還」を開催しています。

展示全体の様子

平成30(2018)年2月に完了した『相模原市史』(※)の編さん事業ですが、その後も市史に関連する出来事や編さん過程で収集した資料を、市史ミニ展示という形で広くお伝えしています。

今回のテーマは、ここ、相模原市立博物館の現所在地にもゆかりがある「キャンプ淵野辺の返還」です。

博物館の周辺一帯は、軍都計画の一環で東京から移転してきた「陸軍機甲整備学校」が第二次世界大戦後にアメリカ軍に接収されて「キャンプ淵野辺」となりました。その後、昭和40年代からさかんに行われた返還活動が結実して昭和49(1974)年に返還され、現在の姿になります。

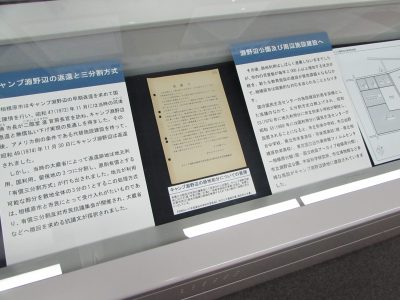

展示では、「キャンプ淵野辺」の当時の様子や、返還活動が行われた際の相模原市の取り組みについて紹介しています。市内の身近な場所がかつては全く異なる施設として利用されていたことや、現在に至るまでの歴史的背景等をこの展示を通じて知っていただければと思います。

普段は市立公文書館が管理している歴史的公文書(昭和51(1976)年)の現物は見どころのひとつです!

来年1月9日(月・祝)までご覧いただけますので、多くの方のご来館を心よりお待ちしております。(毎週月曜日と、11月4日(金)、24日(木)、12月28日(水)~1月3日(火)は休館日です。)

また、展示をご覧になってさらに相模原市の歴史に興味をお持ちいただいた方は『相模原市史』も是非お手に取ってみてください。

※『相模原市史』は、博物館2階市民研究室や市内の図書館等でご覧いただけるほか、市役所行政資料コーナー(郵送対応可)、市内一部書店(相模原市書店協同組合加盟店)でお買い求めいただけます。